(Fortsetzung meines Rückblicks auf die Gesundheits-Sessions bei der diesjährigen re:publica; hier geht es zu Teil 1.)

Trotz der schwierigen Akustik im Workspace C hat sich der Besuch der vier Gesundheitsvorträge am re:publica-Mittwoch unbedingt gelohnt. Den Anfang machte Thomas Schmidt von der TU Braunschweig und vom Online-Portal Firsttrimester, auf dem Ersttrimester-Screening-Risikoberechnungen für Ärzte angeboten werden. In seinem Vortrag „Soziale Netze im ärztlichen Behandlungsraum“ erklärte er, was seine Kollegen und er mit einer Ärztebefragung und Auswertungen von Zugriffszahlen über die Orte herausgefunden haben, an denen Ärzte sich online über Behandlungsmethoden informieren. Seine Kernthese fasst er in seinem Blog so zusammen: „Konferenzen und Unis sind schön und gut, aber Wikipedia-Artikel haben bessere Reichweiten.“

Die Auswertung von Inforamtionsangeboten für Ärzte ergab: Zertifikate bringen herzlich wenig, der Aufbau der Seiten sollte ganz einfach sein (eine Menüspalte rechts wird beispielsweise ingoriert), und SEO lohnt sich: Die meisten Fachbesucher kommen über Google. Wikipedia-Artikel zu medizinischen Themen werden auch dann fleißig gelesen, wenn am Anfang die bekannte Warnung wegen unzureichender Belege steht. Darin spiegelt sich die Erfahrung, dass viele medizinische Wikipedia-Artikel von Fachleuten geschrieben wurden und im Großen und Ganzen stimmen.

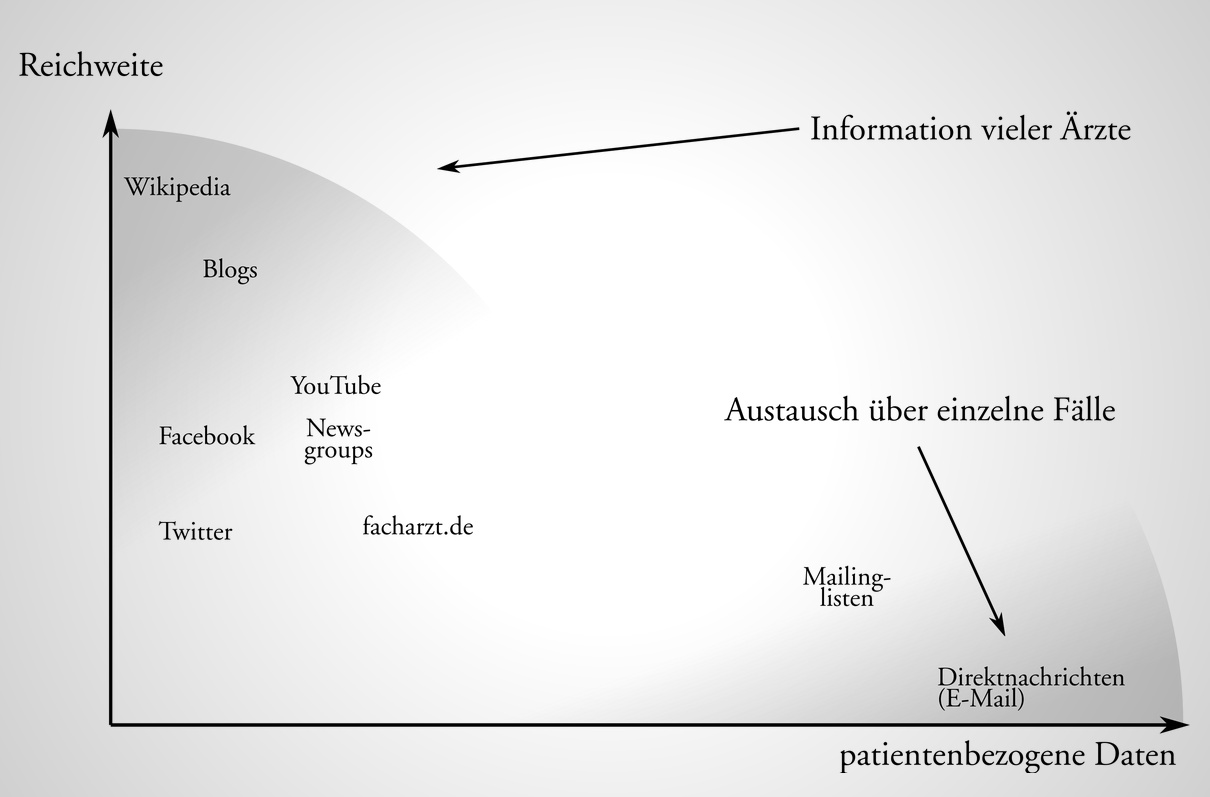

Eine Firsttrimester-Kundenbefragung mit außergewöhnlich hohem Rücklauf (40%) ergab: Nur etwa ein Fünftel der Ärzte sucht in sozialen Netzen nach Wissen, und fast keiner findet über seine Internet-Kontakte in die sozialen Netzen hinein. Trägt man die Reichweite von Informationsquellen gegen die Menge der dort jeweils mitgeteilten patientenbezogenen Daten auf, so zeigt sich: Wikipedia und Blogs erzielen als einzige Kanäle eine hohe Reichweite. Twitter, aber auch Angebote wie facharzt.de spielen kaum eine Rolle. Der Austausch über einzelne Fälle, zu deren Einschätzung die Ärzte Informationen suchen, erfolgt über Mails an einzelne Kollegen, bestenfalls noch über fachspezifische Mailinglisten.

Das Fazit: Wissen erreicht Ärzte am besten über formale Wege wie die universitäre Ausbildung und über die Wikipedia. Viele aufwändig eingerichtete Foren zum kollegialen Austausch sind für Ärzte zu schwer zugänglich und werden daher kaum genutzt. Institutionen, die Ärzten Wissen zukommen lassen wollen, sollte das beherzigen und hochwertige freie Inhalte zur Verfügung stellen. In der Diskussion ergänzte der Referent, dass die englische Sprache für viele (auch junge) Ärzte eine schier unüberwindliche Hürde zur Rezeption von Informationen und zum gemeinsamen Diskutieren über Fachfragen darstellt. Viele Medizinstudentinnen und -studenten seien nach wie vor bekennende Offliner – mit dem bestürzenden Argument, sie wollten schließlich mit Menschen zu tun haben. Mein Eindruck: Die digitale Kluft in unserer Gesellschaft ist nach wie vor sehr breit, und es bleibt keineswegs nur die „Unterschicht“ außen vor.

In seinem Vortrag „Gesundheit im Internet in Zentraleuropa: Status Quo und Innovationspfade“ stellte Alexander Schachinger von der Beratungsagentur healthcare42 die Ergebnisse einer Untersuchung der 800 meistbesuchten Internetseiten, Communities und Anwendungen zu Krankheit und Gesundheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz vor. Da Gesundheitswesen und Internet noch fast disjunkte Welten sind, gibt es bislang auch kaum Übersichten über Online-Angebote in diesem Sektor. Die deutsche Gesundheitswirtschaft und die Selbstverwaltung mit ihren Strukturen aus dem 19. Jahrhundert können sich bislang um eine konsequente Online-Ausrichtung herumdrücken, da sie in einem wirtschaftlichen Schutzraum agieren.

Schachinger zufolge hinkt auch die Erforschung des Online-Verhaltens von Patienten, ihren Bedürfnissen, ihrer Kommunikation und ihrem Gebrauch von Apps usw. in Deutschland dem Stand in kleinen, agilen Nachbarländern wie den Niederlanden oder Dänemark fünf bis zehn Jahre hinterher. Als Beispiel und zugleich Literaturempfehlung nannte er das Buch „Understanding Adherence to Web-based Interventions“ von Saskia M. Kelders von der Univerisät Twente (NL). Er selbst hat etwa 2000 chronisch Kranke befragt, um dieses Defizit zu verkleinern – allerdings lief die Befragung online ab und ist daher sicher nicht repräsentativ. Der deutschen Gesundheitswirtschaft legt er ans Herz, einfach mal unvoreingenommen in Online-Foren chronisch Kranker mitzulesen und zuzuhören. Durch die rechtzeitige Ermittlung der tatsächlichen Bedürfnisse und die Einbindung der Betroffenen in die Produktentwicklung könne man Entwicklungskosten sparen, wie das Beispiel des dänischen Stomabeutelherstellers Coloplast gezeigt habe.

Die im Januar fertiggstellte Studie „Health 2.0 im D-A-CH-Raum“ sollte den Online-Markt zum Thema Gesundheit analysieren. Einbezogen wurden 800 Webseiten mit 40 Millionen Besuchern im Monat. Die meisten der Websites haben einen vernachlässigbaren Traffic; 20 bis 30 große Portale vereinigen 50% der Besucher auf sich; daran schließt sich ein typischer „long tail“ an.

Wieder einmal zeigte sich: Für chronisch kranke Menschen und andere Nutzer von Online-Informationsangeboten hat nicht etwa der Datenschutz höchste Priorität; der Lebensqualitätgewinn durch den Austausch mit anderen Betroffenen ist ihnen wichtiger. Der britische NHS trägt dem Rechnung, indem er 2014 online zugängliche „personal health records“ einführt. Auch in Dänemark wird dieser Weg beschritten. Wie der Moderator Tobias Neisecke einwarf, nutzt in Skandinavien bereits fast die gesamte Bevölkerung das Internet; nur deshalb ist ein Online-Zugang zu den Gesundheitsakten dort möglich und sinnvoll.

Im dritten Vortrag, „Ein Blick in die Zukunft der Personalisierten Medizin“, stellten Nicole Ambacher und Daniel Knapp die Ergebnisse einer für die Universität Potsdam durchgeführten Delphi-Studie zu neue Geschäftsmodellen in der Personalisierten Medizin zum ersten Mal der Öffentlichkeit vor. In der personalisierten Medizin geht es um die Personalisierung von Prävention, Therapie und Nachsorge anhand von Biomarkern, die eine individuelle genetische Veranlagung anzeigen – bislang vor allem in der Onkologie.

Ihre Befürworter versprechen sich (und uns) wirksamere Therapien, weniger Nebenwirkungen wegen der individuellen Anpassung und eine Kostenreduktion. Im Idealfall bricht die personalisierte Medizin auch die starren Rollen der Akteure rings um den Patienten auf, da sie zur Kooperation zwingt. Kritiker halten dem entgegen, dass personalisierte Medizin stets Hochleistungsmedizin ist und die Unternehmen gewinnorientiert arbeiten. So entstünden bestenfalls reine Zweckgemeinschaften.

Die Delphi-Studie mit zwei Befragungsrunden wurde an der TH Wildau durchgeführt und im April 2013 veröffentlicht. Den Experten wurden verschiedene Thesen zu Geschäftsmodellen in der personalisierten Medizin usw. präsentiert, und sie sollten angeben, für wie wahrscheinlich sie ein zeitnahes, mittel- oder langfristiges Eintreten der These hielten, welche Hindernisse der Realisierung im Wege stünden und was sich dagegen tun ließe. Ein Beispiel: Dass Pharmaunternehmen Tests gemeinsam mit Diagnostikunternehmen entwickeln werden, hielten 34% der Experten schon für 2015 für realistisch. Als Hindernis wurde unter anderem die mangelnde Planungssicherheit für die Unternehmen angeführt, und ein Experte verlangte von den Kassen eine Art Blanko-Erstattungszusage für Produkte der personalisierten Medizin. Nun ja.

Einer weiteren These zufolge führt die personalisierte Medizin zu einer Fragmentierung, Nischenbildung oder Spezialisierung auf kleine Zielgruppen, von der vor allem kleine Unternehmen profitieren würden. 20% der Experten halten das auch langfristig für ausgeschlossen, unter anderen, da die aufwändige, lange Entwicklung der Therapien für kleine Unternehmen nicht zu stemmen sei.

Eine dritte These: Das Internet und die sozialen Medien spielen in der personalisierten Medizin eine wichtige Rolle als Informationsquelle und werden zum zentralen Vertriebskanal. Dies wird nach Ansicht der meisten Experten zeitnah eintreten – sofern die Hürden behoben würden, nämlich die großen Schwierigkeiten sowohl von Ärzten als auch von Patienten beim Umgang mit dem Internet. Zu diese Zweck sollten nach ihrer Ansicht neutrale, werbefreie Infoplattformen zur personalisierten Medizin eingerichtet werden, und die Informationen müssen verständlich aufbereitet werden.

Zum Abschluss baten die Referenten das Publikum, an einer anonymen Online-Umfrage teilzunehmen, die sinngemäß lautete, ob man sich auf die besseren Heilungschancen durch die personalisierte Medizin freue oder sie wegen der Gefahr des Datenmissbrauchs ablehne (Folie 27 der oben eingebundenen Präsentation). Wie bei so vielen Umfragen sah ich mich nicht in der Lage, einer der Alternativen zuzustimmen.

Zum Glück meldete sich die Wissenschaftsjournalistin Franziska Badenschier zu Wort und sprach genau das aus, was mir durch den Kopf ging: Man könne Bedenken gegen die personalisierte Medizin haben, die mit Datenschutz nichts zu tun hätten, sondern zum Beispiel auf der Fehlerhaftigkeit der Tests (viele falsch posititve und falsch negative Ergebnisse) fußten. Von den 46 Personen im Publikum, die an der Abstimmung teilnahmen, sahen 90% die personalisierte Medizin positiv – was die Referenten in dieser Deutlichkeit überraschte.

Im letzten Vortrag des Gesundheitsthemenblocks stellte der Charité-Kinderarzt Kai Sostmann seinen Ansatz „Blended Health“ vor. Die Wortschöpfung lehnt sich an „Blended Learning“ an: Es geht ihm darum, Online- und Offline-Elemente sinnvoll zu verknüpfen, damit gesundheitliche Informationen wirklich zu gesundheitsfördernden Verhaltensänderungen führen. Da meine Aufmerksamkeit unter den Mitmach-Elementen in seinem Vortrag und der akustisch schwierigen Atmosphäre im offenen 1. Stock der Station litt, binde ich hier einfach die Slides ein:

Das Fazit: Die meisten bisher existierenden Gesundheits-Apps sind sehr grobe Werkzeuge und medizinisch nicht solide untermauert. Sie haben geringe Auswirkungen auf unser Verhalten – mit Ausnahme spezieller psychologischer Interventionen, vor allem, wenn sie mit Präsenzschulungen verknüpft sind. Die Einbindung von Psychlogen in die Betreuung von Patienten-Online-Communities bringt viel. Die Sorge, dass Leute aufgrund von (womöglich auch noch falschen) Informationen aus dem Internet nicht zum Arzt gingen, hält Sostmann aus eigener Erfahrung für übertrieben: Er hat in 12 Jahren nur ein einziges Mal erlebt, dass ein Vater wegen Online-Desinformation sein Kind nicht rechtzeitig hat behandeln lassen (und auch diesem Kind konnte noch geholfen werden).

Alles in allem vermittelten mir die Veranstaltungen vom Dienstag und vom Mittwoch das Gefühl, dass viele Player im Gesundheitswesen die Potenziale des Social Web noch nicht verstanden, geschweige denn ausgeschöpft haben, und Gefahren sehen, die so entweder nicht existieren oder mit den bestehenden Datenschutzregeln und Besonnenheit in den Griff zu bekommen sind.

Und wie nun weiter? Wie überzeugen wir die Entscheider, zum Beispiel auf die Communities chronisch Kranker zuzugehen und sie stärker in die Arbeit unserer Institutionen einzubinden? Wie nehmen wir ihnen die Sorge, dass das zu viele Ressourcen binden und sich letzten Endes nicht auszahlen würde?

Ich freue mich darauf, diese und zahlreiche weitere Fragen mit Kolleginnen und Kollegen zu diskutieren, die sich ebenfalls an diesem Spagat über den Graben zwischen Gesundheitswesen und Social Media versuchen. Die ideale Gelegenheit dazu dürfte das erste deutsche HealthCareCamp sein, ein Barcamp, das am 8. und 9. Juni in Hamburg stattfindet. Es sind noch Plätze frei! Die Blogparade im Vorfeld ist gerade angelaufen.