Allmählich hält die Ökosystemtheorie Einzug in die Immunologie. Immer mehr Forscher plädieren dafür, sich von der alten Kriegsmetaphorik zu verabschieden und die Wahrung der menschlichen Gesundheit eher wie die Pflege eines Naturschutzgebiets anzugehen: Bevor man Organismen bekämpft, sollte man wissen, welche Rollen sie im jeweiligen Ökosystem spielen. Sonst geht es uns mit unseren Symbionten und Kommensalen so wie mit der Vogelwelt auf so mancher Insel, auf der Katzen eingeführt wurden, um die Ratten in Schach zu halten. Womöglich ist genau das schon passiert, als wir in der ersten Welt bestimmte Würmer und Bakterien ausgerottet haben, die über Jahrhunderttausende auf und in uns lebten – mit der Folge, dass Autoimmunerkrankungen überhand nehmen.

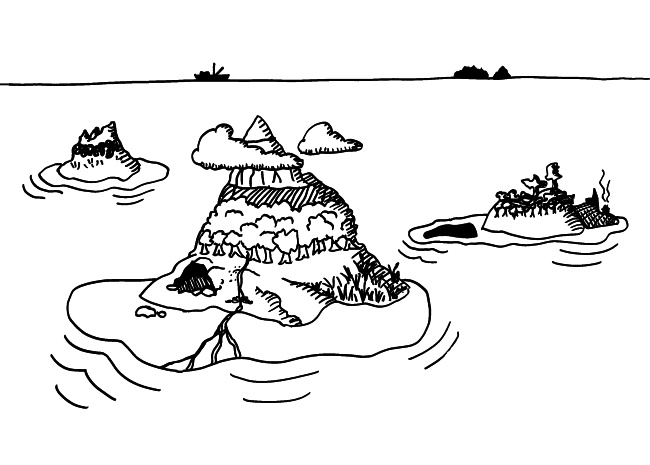

Menschliche Individuen kann man sich laut Elizabeth K. Costello et al. (The Application of Ecological Theory Toward an Understanding of the Human Microbiome, Science 336, 8. Juni 2012, S. 1255ff.) wie Inseln vorstellen: Ansammlungen von Lebensräumen, in denen sich unterschiedliche Ökosysteme etabliert haben. So, wie die Waldzonen oder die Strandzonen verschiedener Inseln einer Inselgruppe ähnliche, aber nicht unbedingt identische Artenspektren aufweisen, ist auch die Bakterienflora im menschlichen Darm oder in unseren Achselhöhlen immer ähnlich strukturiert, aber nicht bis auf die Artebene und die Populationsgrößen hinunter gleich.

Menschliche Individuen kann man sich laut Elizabeth K. Costello et al. (The Application of Ecological Theory Toward an Understanding of the Human Microbiome, Science 336, 8. Juni 2012, S. 1255ff.) wie Inseln vorstellen: Ansammlungen von Lebensräumen, in denen sich unterschiedliche Ökosysteme etabliert haben. So, wie die Waldzonen oder die Strandzonen verschiedener Inseln einer Inselgruppe ähnliche, aber nicht unbedingt identische Artenspektren aufweisen, ist auch die Bakterienflora im menschlichen Darm oder in unseren Achselhöhlen immer ähnlich strukturiert, aber nicht bis auf die Artebene und die Populationsgrößen hinunter gleich.

Durch Kontakte (Händeschütteln, Küsse, Geschlechtsverkehr, Husten, Geburten usw.) können Mikroben gelegentlich auf ein anderes Individuum überwechseln. Aber der Normalfall ist das längere Verharren in der jeweiligen Nische, und das geht nur, wenn die Bakterien selbst zum Erhalt des ökologischen Gleichgewichts beitragen: durch die Produktion von Nährstoffen, Botenstoffen und Substanzen, mit denen Pathogene, die das Gleichgewicht stören, in Schach gehalten werden.