Rhonda Voskuhl: Sex differences in autoimmune diseases (Review). Biol Sex Differ. 2011; 2: 1, doi: 10.1186/2042-6410-2-1

Notizen, noch nicht allgemein verständlich aufbereitet

Viele Autoimmunerkrankungen sind bei Frauen häufiger als bei Männern, darunter Systemischer Lupus erythematodes (SLE), Multiple Sklerose (MS), primär biliäre Zirrhose (PBC), rheumatoide Arthritis (RA) und Hashimoto-Thyreoiditis. Eine Frau zu sein ist ein stärkerer Risikofaktor für diese Erkrankungen als jede einzelne bislang bekannte genetische oder ökologische Einflussgröße.

Probleme bei der Erforschung von Geschlechtsunterschieden bei Autoimmunerkrankungen

Die Erforschung des Einflusses von Sexualhormonen auf das Immunsystem bzw. auf Autoimmunerkrankungen ist vielversprechend, wird aber von Pharmaunternehmen nur halbherzig vorangetrieben, weil die Gefahr besteht, dass sich die als wirksam ermittelten natürlichen Substanzen nicht patentieren lassen, sodass sich die hohen Investitionen nicht amortisieren.

Tiermodelle (Mäuse- und Rattenzuchtstämme mit einer Symptomatik, die einer Autoimmunerkrankung ähnelt) zur Erforschung sind problematisch, wenn eine chemische Verbindung, die beim Tier die Pathologie beeinflusst, beim Menschen u. U. gar keine Rolle spielt, oder umgekehrt. Mäuse und Ratten haben andere Lebensverläufe und Fortpflanzungsstrategien als Menschen, was sich auf die Regulierungsfunktion ihrer Sexualhormone auswirken kann. Oft ist es schwer, Hormondosierungen zu ermitteln, die bestimmten Verhältnissen beim Menschen entsprechen, usw. Dennoch sind genetisch veränderte Mäuse derzeit die einzige Chance, die möglichen Einflussfaktoren Sexualhormone und Geschlechtschromosomen experimentell voneinander zu isolieren und separat zu erforschen.

Multiple Sklerose als Beispiel

Schwerpunkt des Reviews: MS; Demyelinisierung im Zentralnervensystem. Frühphase: schubförmig remittierende MS (relapsing remitting = RR-MS), durch zahlreiche sich ausbreitende Läsionen im MRI gekennzeichnet, die vermutlich Entzündungsherde darstellen. Nach 1-2 Monaten bilden sich die Läsionen zurück, und die ZNS-Funktionen erholen sich zum Teil. In dieser frühen Phase sprechen MS-Patienten gut auf entzündungshemmende Substanzen wie Interferone an. Nach einigen Jahren gehen die meisten Patienten zu einer sekundär progredienten MS (secondary progressive = SP-MS) über, in der sie sich schlechter von Schüben erholen und im MRI vermehrt Atrophien sichtbar werden (Neurodegeneration). Entzündungshemmende Substanzen schlagen kaum noch an.

Zusammenhang mit dem Imunsystem: MS wird offenbar durch myelinspezifische CD4+-T-Lymphozyten vermittelt, die Th1-typische Zytokine wie Gamma-Interferon (IFN-γ) produzieren. T-Lymphozyten und Makrophagen wandern ins ZNS ein und setzen dort entzündungsfördernde Zytokine wie IFNγ, Interleukin-12 (IL-12), Tumornekrosefaktor (TNFα) und IL-17 frei. Diese lösen eine Ereigniskaskasde aus, die letztlich zur Demyelinisierung der Axone und damit zu einer Störung der Signalübertragung zwischen den Neuronen führt. Im Gegensatz zu dieser zerstörerischen Th1-Reaktion scheinen Th2-Reaktionen wie die Produktion der Zytokine IL-4, IL-5 und IL-10 MS einzudämmen.

RR-MS-Therapien wie die Gabe von Beta-Interferonen scheinen zumindest teilweise durch die Förderung der Produktion dieser Zytokine zu wirken. Auch die Blockade von Chemokinen und Adhäsionsmolekülen an den Entzündungsherden/Läsionen im ZNS, die Immunzellen aus dem Blut rekrutieren, oder Therapien, die die Präsentation der Autoantigene durch Makrophagen und dendritische Zellen verhindern, können helfen.

Doch in der späteren Krankheitsphase nimmt die Schädigung selbst bei ständiger und effektiver medikamentöser Immunsuppression zu. Atrophie der grauen Substanz ist ein besserer Indikator für diese Dauerschädigung als die Entzündungsherde in der weißen Substanz. Gesucht werden Substanzen, die primär die Neurodegeneration verhindern und gemeinsam mit den antiinflammatorischen Substanzen genommen werden können.

Geschlechtsunterschiede bei Multipler Sklerose

Bei Männern setzt die MS meist erst mit 30 bis 40 Jahren ein, wenn die Testosteronproduktion sinkt. Einer kanadischen Studie zufolge sind die MS-Fallzahlen bei Frauen überproportional angestiegen, vielleicht durch irgendwelche Umweltfaktoren. Bei Frauen ist die humorale Immunantwort stärker als bei Männern, erkennbar an höheren Immunglobulin-Konzentrationen im Serum, und nach Impfungen werden bei ihnen mehr Antikörper ausgeschüttet. Dass sie Hauttransplantate schneller abstoßen und seltener Tumoren ausbilden als Männer, deutet darauf hin, dass auch ihre zelluläre Immunantwort stärker ausfällt.

Bei MS-Patientinnen ist eine stärkere Th1-Reaktion auf das Autoantigen Proteolipid-Protein nachweisbar als bei männlichen Betroffenen. Frühen Neuroimaging-Studien zufolge haben Patientinnen mehr Entzündungsmarker im ZNS, während bei Patienten die Neurodegeneration überwiegt. Trotz der höheren Krankheitsanfälligkeit und der stärkeren Immunantwort der Frauen scheint die Neurodegeneration bei beiden Geschlechtern etwa gleich schnell voranzuschreiten.

EAE als Tiermodell für MS

Die Experimentelle autoimmune Enzephalomyelitis (EAE) bei Mäusen ist das am häufigsten verwendete Tiermodell für MS. EAE wird seit Jahrzehnten von Immunologen zur Erforschung Th1-vermittelter Krankheiten eingesetzt, von Neurowissenschaftlern aber auch unter dem Aspekt der mit ihr verbundenen Neurodegeneration untersucht.

Im SJL-Zuchtstamm tritt EAE bei Weibchen viel häufiger auf als bei Männchen, was den Verhältnissen beim Menschen entspricht. Das könnte zum Teil an der Schutzwirkung des Testosterons liegen; Kastration macht die Männchen empfänglicher; bei EAE-Rückfällen sind die Testosteronkonzentrationen verringert. Bei den Stämmen B10.PL und PL/J sind die Männchen EAE-empfänglicher als die Weibchen, im Stamm C57BL/6 gibt es keinen Geschlechtsunterschied.

Bei C57BL/6-Männchen verändert eine Kastration die Schwere der Erkrankung nicht. Die Auswirkungen der Androgene bzw. ihres Fehlens sind also vom genetischen Hintergrund abhängig. Neben den Sexualhormomen können auch die Geschlechtschromosomen den Geschlechtsunterschied bei MS und bei SJL-EAE erklären.

Ein Genort auf dem Chromosom 13 (eae 13) ist bei Männchen, nicht aber bei Weibchen mit der Empfänglichkeit für bestimmte EAE-Formen assoziiert. Womöglich hängt die Schutzwirkung der endogenen Androgene vom eae13-Allel ab. Auch Mäusemännchen, deren eigenes Testosteron sie nicht vor EAE schützt, können von Testosterongaben profitieren. Präklinische Daten führten zu klinischen Studien, in denen Männer mit MS mit Testosteron behandelt wurden (s. nächster Abschnitt).

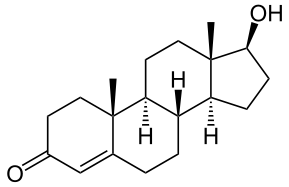

Für die Ausbildung der EAE gilt das Gleichgewicht zwischen den Zytokinen, die von den Th1- und den Th2-Lymphozyten produziert werden, als maßgeblich. Die Th1-Zytokine IFN-γ und IL-12 sind entzündungsfördernd, die Th2-Zytokine IL-10, IL-4 und IL-5 entzündungshemmend. T-Zellen von EAE-Männchen, die mit dem Testosteron DHT behandelt wurden, erhöhten die IL-10- und verringerten die IFN-γ- und IL-12-Produktion. Offenbar erhöht DHT zunächst die IL-10-Ausschüttung aus CD4+-T-Lymphozyten, was wiederum zu einer Verringerung der IL-12-Ausschüttung führt.

Androgene bei MS

MS kommt bei Frauen typischerweise kurz nach der Pubertät zum Ausbruch, bei Männern eher zwischen 30 und 40 Jahren, in dem Alter, in dem auch der Serumtestosteronspiegel sinkt. Auch für die rheumatoide Arthritis (RA) gilt: Männer im Alter von 35 bis 74 haben ein viermal höheres Risiko als Männer zwischen 18 und 34. Die relativ hohen Testosteronspiegel in jungen Jahren könnten Männer mit einer genetischen Prädisposition für Autoimmunerkrankungen also vorübergehend schützen.

Außerdem wurde bei 24% der untersuchten männlichen MS-Patienten ebenso wie bei unbehandelten Männern mit einer „frischen“ rheumatoiden Arthritis ein deutlich verringerter Testosteronspiegel nachgewiesen. Diese Absenkung könnte durch den Stress bewirkt werden, der mit einer chronischen Erkrankung einhergeht.

In einer kleinen Pilotstudie wurden Männer mit RR-MS mit einem Testosterongel behandelt. Die Ergebnisse eines Kognitionstests blieben in den ersten sechs Behandlungsmonaten stabil und fielen nach einem Jahr deutlich besser aus. Auch das räumliche Erinnerungsvermögen verbesserte sich. Der Verlust von Gehirnmasse verlangsamte sich um 67%. Zudem ging der Anteil der CD4+-T-Zellen zurück, und der Anteil der natürlichen Killerzellen stieg an. In den peripheren Blutlymphozyten ging die IL-2-Produktion signifikant zurück, während die Produktion des Transformierenden Wachstumsfaktors TGF-β zunahm.

Vermutlich haben etliche, aber nicht alle Männer einen genetischen Hintergrund, der dazu führt, dass ihr relativ hoher Testosteronspiegel sie in jungen Jahren vor den Auswirkungen der ersten RR-MS-Schübe schützt und so den Krankheitsausbruch maskiert.

Die Rolle der weiblichen Hormone

Die Geschlechtsunterschiede bei MS könnten zumindest teilweise auch auf die in den Eierstöcken produzierten Hormone zurückgehen. MS kommt nach der Pubertät zum Ausbruch. Bei MS, RA und Psoriasis verbessert sich in der Schwangerschaft (vor allem im letzten Drittel) der Zustand, nur um sich nach der Entbindung rapide zu verschlechtern. Frauen mit SLE erleiden hingegen oft während der Schwangerschaft Verschlimmerungen, was auf eine grundlegend andere Pathogenese hindeutet.

Vom Standpunkt des mütterlichen Immunsystems ist ein Fetus Fremdgewebe (Allograft), das Antigene enthält, die vom Vater stammen. Es ist evolutionär von Vorteil, während der Schwangerschaft die zytotoxische, zellvermittelte Th1-Immunabwehr vorübergehend zu unterdrücken, um den Fetus nicht abzustoßen. Die Th2-Immunabwehr ist hingegen nötig, um Antikörper in den Fetus zu transferieren. Wenn diese Umschaltung von Th1 auf Th2 misslingt, kann es zu einer Fehlgeburt kommen. Die Umschaltung erfolgt sowohl lokal (an der Grenze zwischen mütterlichem und fetalem Gewebe) als auch systemisch.

Bei Frauen mit unproblematischer Schwangerschaft produzieren die mononukleären Zellen im peripheren Blut mehr IL-4 und IL-10 und weniger IFN-γ, TNFα, IL-2 und IL-12. Bei vielen MS-Patientinnen verschiebt sich die Zytokinproduktion in der Schwangerschaft hingegen vom Th2-Typ (IL-4 und IL-10) zum Th1-Typ (IFN-γ und TNFα). Die komplexen Vorgänge während einer Schwangerschaft können sich auch auf das ZNS auswirken. So steigen die Estriol-, Estradiol-, Progesteron- und Prolaktin-Spiegel an. In schwangeren Mäuse ist die Remyelinisierung stärker; eine Prolaktin-Gabe hat denselben regenerativen Effekt. (Allerdings hat Prolaktin auch entzündungsfördernde Eigenschaften, die die Krankheit verstärken können. Bei MS bzw. EAE sollte man stets sowohl den immunologischen/inflammatorischen Effekt als auch das ZNS im Blick behalten.)

Eine Schwangerschaft hat zwei wichtige Auswirkungen. Erstens wird die zelluläre Immunantwort heruntergeregelt; diese Immunsuppression soll wohl die Abstoßung des Fetus verhindern. Zweitens werden potenziell neuroprotektive Hormone wie Estogene, Progesteron und Prolaktin hochgeregelt. Vielleicht sind diese neuroprotektiven Faktoren für die Entwicklung des ZNS des Fetus wichtig. Zusammengenommen sind die entzündungshemmende und die neuroprotektive Wirkung einer Schwangerschaft genau das, was man sich von einer MS-Therapie erhofft.

Behandlung von EAE-Mäusen mit weiblichen Hormonen

Estradiol liegt im weiblichen Körper außerhalb der Schwangerschaft in viel niedrigeren und mit dem Zyklus schwangenden Konzentrationen vor; Estriol wird überhaupt nur in der Schwangerschaft produziert (vom fetalen Plazentagewebe). Beide Estrogene mildern in vielen Zuchtstämmen sowohl eine aktive als auch eine adoptive (übertragene) EAE ab, und zwar bei Weibchen und Männchen. Estrogengaben schützen auch bei kollageninduzierter Arthritis (CIA), und eine Blockade der beiden Estrogenrezeptoren ERα und ERβ hebt diese Schutzwirkung auf.

Bei murinem Lupus schadet Estrogen, vermutlich indem es das Überleben bzw. die Apoptose von B-Zellen beeinflusst und naive B-Zellen in Richtung Autoimmunität beeinflusst. Dies erinnert an die SLE-verstärkende Wirkung einer Schwangerschaft beim Menschen.

Während hohe Estrogendosen also vor EAE schützen, ist unklar, ob dies auch für niedrigere Dosen gilt. Wie erwähnt, unterscheidet sich der Estrogenstoffwechsel vom Menschen und Mäusen, sodass schwer zu ermessen ist, welche Konzentration bei der Maus der Dosis entspricht, die eine Frau z. B. mit einer Verhütungspille einnimmt.

Das andere wichtige Schwangerschafthormon, Progesteron, kann zwar in vitro die Remyelinisierung fördern, aber in vivo konnte keinerlei Schutzwirkung nachgewiesen werden.

Estrogengaben haben auch eine antiinflammatorische Wirkung (Zunahme von IL-10 und IL-5, Abnahme von IL-6, IFN-γ und TNFα; Herunterregelung der Zytokine im ZNS), zum Teil aber nur in hohen, schwangerschaftstypischen Dosen. Außerdem beeinträchtigt verabreichtes Estrogen die Fähigkeit der dendritischen Zellen, Antigene zu präsentieren – vielleicht über eine verstärkte Expression der Indolamin-2,3-Dioxygenase (IDO). Dieses am Tryptophan-Abbau beteiligte Enzym verhindert während einer Schwangerschaft die Abstoßung des Fetus, vermutlich durch Unterbindung der Entstehung alloreaktiver T-Zellen. Seine Expression in antigenpräsentierenden Zellen könnte auch autoreaktive Immunreaktionen eindämmen. Zusätzlich induziert Estrogen bei EAE CD4+CD25+-Tregs (regulatorische T-Zellen). Es wirkt also auf vielfache Weise antiinflammatorisch.

Als lipophile Moleküle durchdringen Estrogene die Blut-Hirn-Schranke sehr leicht, sodass sie auch direkt neuroprotektiv wirken könnten. In vitro schützen sie Neuronen in zahlreichen Modellen; z. B. verringern sie die glutamatinduzierte Apoptose. In vivo haben sich Estreogene in Tiermodellen bei Parkinson, zerebellarer Ataxie, Late-onset-Dystrophie, Schlaganfall und Rückenmarksverletzungen als neuroprotektiv erwiesen. Offenbar wird die Apoptose durch Hochregulierung antiapoptotischer Gene verringert.

In gesunden Ratten fördert Estrogen die Bildung von dendritischen Dornfortsätzen und Synapsen auf CA1-Zellen im Hippocampus und damit das räumliche Gedächtnis. In EAE-Mäusen verringerten Estradiol-Gaben die Entzündungen und die Demyelinisierung in der weißen Substanz des Rückenmarks; auch die graue Substanz litt weniger Schäden.

In den meisten Gewebetypen werden beide nukleäre Estrogenrezeptoren, ERα und ERβ, exprimiert – teils in unterschiedlichen, teils in denselben Zellen. In manchen Geweben agieren sie synergistisch, in anderen antagonistisch. Zum Teil gibt es gewebespezifische Unterschiede in den Transkriptionsfaktoren, die nach Bindung von Liganden an die Estrogenrezeptoren aktiviert werden. Mit Knockout-Mäusen wurde nachgewiesen, dass der Schutzeffekt von Estrogen bei EAE von ERα abhängig ist, nicht aber von ERβ. Mit einem selektiven ERα-Liganden wurde anschließend gezeigt, dass die spezifische Stimulation von ERα in EAE-Mäusen für die Schutzwirkung ausreicht.

In inflammatorischen Zellen aus dem Blut ist die EAE abschwächende Wirkung von Estradiol hingegen nicht von einem ERα-Signalweg abhängig. Estrogen und ERα-Liganden wirken offenbar nicht nur indirekt, über ihre stark antiinflammatorische Wirkung in der Peripherie, sondern auch direkt neuroprotektiv. Unklar ist aber noch, ob das Estrogen direkt an seine Rezeptoren in den Neuronen bindet oder an Rezeptoren in nichtneuronalen ZNS-Zellen wie den Gliazellen. Diese exprimieren ebenfalls Estrogenrezeptoren. Vielleicht verringert Estrogen in EAE-Mäusen die Aktivierung dieser Gliazellen.

Weibliche Hormome bei MS

Bisher deutet nichts darauf hin, dass die Estrogene in Antibabypillen sich günstig auf MS auswirken. RA-Patientinnen nach den Wechseljahren, denen in Ergänzung zu ihrer sonstigen Medikation transdermal Estradiol verabreicht wurde, berichteten bei einem Estradiolspiegel von über 100 pmol/L deutliche Verbesserungen der Gelenkbeweglichkeit und weniger Schmerzen; geringere Dosen bewirkten nichts.

In einem klinischen Test wurde MS-Patientinnen so viel Estradiol verabreicht, dass der Serumspiegel dem nach sechs Monaten Schwangerschaft entsprach. Am Ende der sechmonatigen Behandlung war die Th1-Immunantwort in vivo signifikant zurückgegangen; das Zytokin-Profil hatte sich verbessert (weniger TNFα, mehr IL-10 und IL-5); im MRI waren bestimmte Läsionen deutlich zurückgegangen.

Bei einer Estrogentherapie muss stets auch Progesteron verabreicht werden, um eine Endometriumhyperplasie zu vermeiden. Das Progesteron beeinträchtigt die Schutzwirkung des Estradiols nicht.

Bei sehr alten Patientinnen mit milder Alzheimerdemenz erwiesen sich Estrogengaben als wirkungslos. Eventuell ist eine Estrogentherapie nur so lange nützlich, wie die Gehirnzellen noch nicht hormonell seneszent sind, also noch genug Estrogenrezeptoren oder bestimmte intrazelluläre Kofaktoren aufweisen. Überhaupt scheint Estrogen eher präventiv zu wirken als eine bereits eingetretene Neurodegeneration rückgängig zu machen.

Die Rolle von Geschlechtschromosomen bei Autoimmunerkrankungen

Neben hormonellen Effekten kann es auch direkte genetische Auswirkungen auf das Immunsystem geben. Bei Säugetiermännchen sorgt die Expression des auf dem Y-Chromosom liegenden Gens Sry in der frühen Embryonalentwicklung dafür, dass Hoden entstehen, die wiederum Testosteron produzieren. Will man weitere Effekte von Genen auf dem Y-Chromosom erforschen, muss man daher das Sry von diesem Chromosom auf ein anderes verlagern.

Man hat transgene Mäuse erzeugt, in denen Sry entweder ganz fehlt oder aber auf eines der Autosomen verschoben ist. Das Y-Chromosom ohne Sry wird als Y– bezeichnet. In ihm gibt es phänotypisch männliche Mäuse (mit Hoden) mit oder ohne Y-Chromosom (XY–Sry und XXSry) sowie phänotypische Weibchen (mit Eierstöcken) mit oder ohne Y-Chromosom (XY– und XX).

Kreuzt man diese Mäuse mit dem SJL-Stamm, bei dem Weibchen leichter EAE bekommen als Männchen, so lässt sich untersuchen, wie sich die An- oder Abwesenheit des Y-Chromosoms in Tieren mit identischem phänotyischem Geschlecht auf die Erkrankung auswirkt. Um eine Verfälschung durch Hormoneffekte auszuschließen, entfernt man den erwachsenen Tieren die Eierstöcke bzw. Hoden.

Um die Rolle des Geschlechtschromosoms bei der Erkrankung zu ermitteln, wurde in weiblichen und männlichen SJL-Mäusen mit oder ohne das Geschlechtschromosomen Y– EAE induziert. Die Erkrankung verlief bei XXSry-Männchen schwerer als bei XY– Sry-Männchen und bei XX-Weibchen schwerer als bei XY–-Weibchen. Bei einer adoptiven EAE waren die Entzündungen im ZNS von Mäusen, denen man autoantigenspezifische Zellen aus XX-Mäusen injizierte, stärker als bei Mäusen, die XY–-Zellen erhielten. Zusammen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass EAE bei zwei X-Chromosomen leichter zum Ausbruch kommt als bei einem X- und einem Y–-Chromosom.

Bei anderen Mäusestämmen, bei denen Weibchen und Männchen gleich häufig an EAE erkranken, hatte die Geschlechtschromosom-Ausstattung hingegen keine Auswirkungen auf die Erkrankung. Das weist auf eine Interaktion zwischen der Geschlechtschromosomen-Ausstattung und dem sonstigen genetischen Hintergrund hin. Man kann also vermuten, dass beim Menschen viele, aber nicht alle Individuen eine genetische Ausstattung haben, die Geschlechtschromosomen- oder Geschlechtshormon-Effekte bei Autoimmunerkrankungen ermöglicht.

Da beim Menschen neunmal mehr Frauen als Männer Lupus bekommen, wurde auch die Rolle des Geschlechtschromosoms bei einem murinen Lupus-Modell (mit dem Adjuvans Pristan induziert) untersucht. Nicht nur normale Weibchen erkrankten schwerer als normale Männchen, sondern auch XXSry-Mäuse stärker als XY– Sry-Mäuse. Alles deutet also darauf hin, dass eine XX-Ausstattung diese Autoimmunerkrankungen stärker fördert als XY– .

Bleibt zu klären, ob dieser Effekt durch Gene auf dem Y-Chromosom, durch eine höhere X-Gen-Dosis wegen unvollständiger Inaktivierung des zweiten X-Chromosoms oder durch paternales Imprinting von X-Genen bei XX-Mäusen zustandekommt. Zu einem X-Dosis-Effekt im Lupus-Modell würde die Beobachtung passen, dass XXY-Männer und XX-Frauen ein gleich hohes Risiko haben, an Lupus zu erkranken, während X0-Frauen nur ganz selten Lupus bekommen – was aber auch an den Sexualhormomen liegen kann.

(Nachtrag, 16.07.: Diese Studienergebnisse wurden bereits in einer Publikation aus dem Jahr 2008 vorgestellt, zu der ich inzwischen hier einige Notizen veröffentlicht habe.)

Zusammenfassung

- Ihr hoher Androgenspiegel schützt junge Männer vermutlich vor Autoimmunerkrankungen.

- In Anwesenheit von zwei X-Chromosomen kommen einige Autoimmunerkrankungen leichter zum Ausbruch und verlaufen schwerer als bei einer XY–-Ausstattung. Dies gilt sowohl für zellvermittelte Krankheiten wie MS als auch für antikörpervermittelte Erkrankungen wie SLE. Welche Gene auf dem X- und/oder Y-Chromosom dafür verantwortlich sind, muss noch geklärt werden.

- In Tiermodellen wurde eine Schutzfunktion hoher Estrogenkonzentrationen in der fortgeschrittenen Schwangerschaft nachgewiesen. Dies gilt aber nur für zellvermittelte, nicht für antikörpervermittelte Autoimmunerkrankungen.