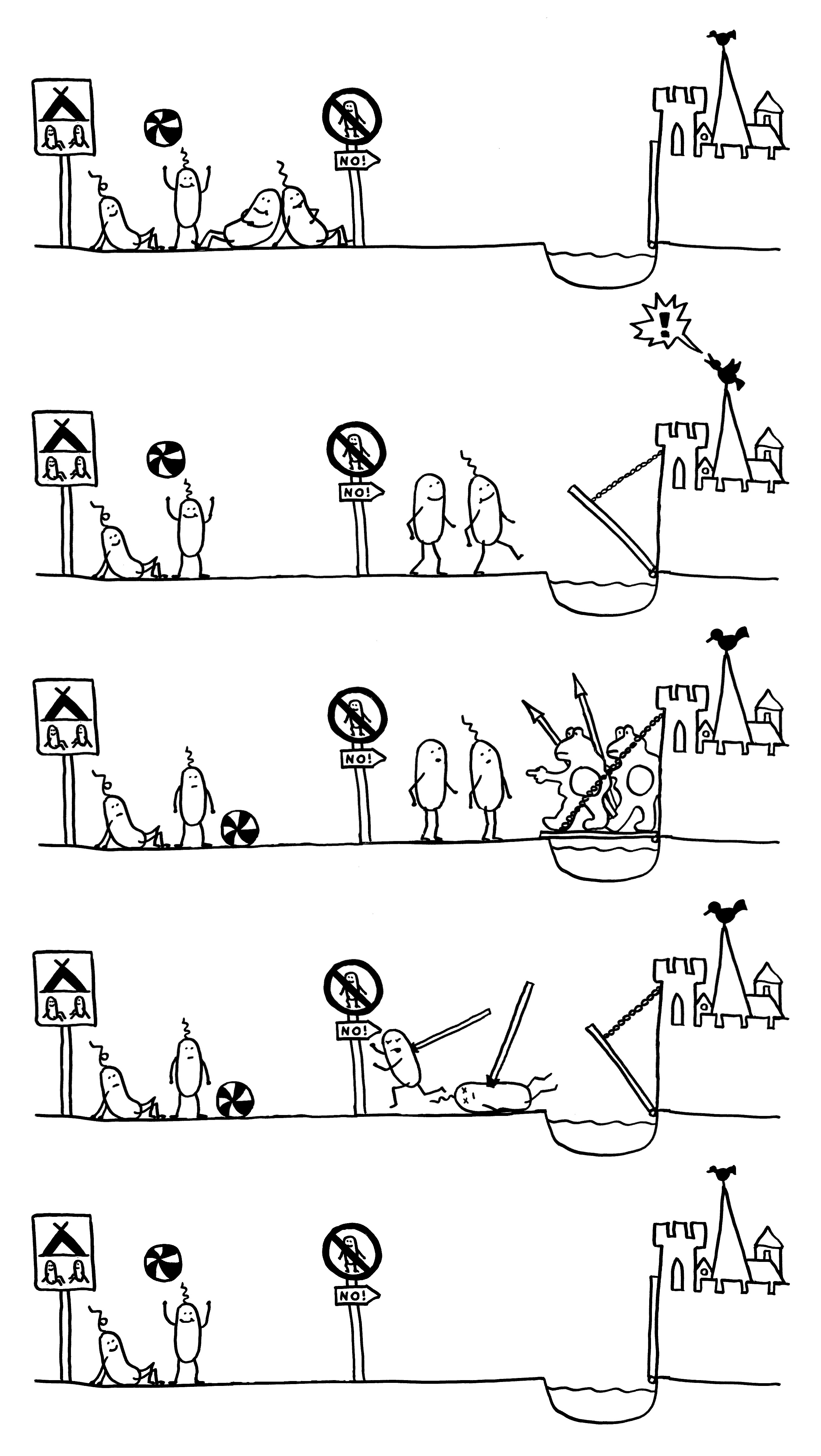

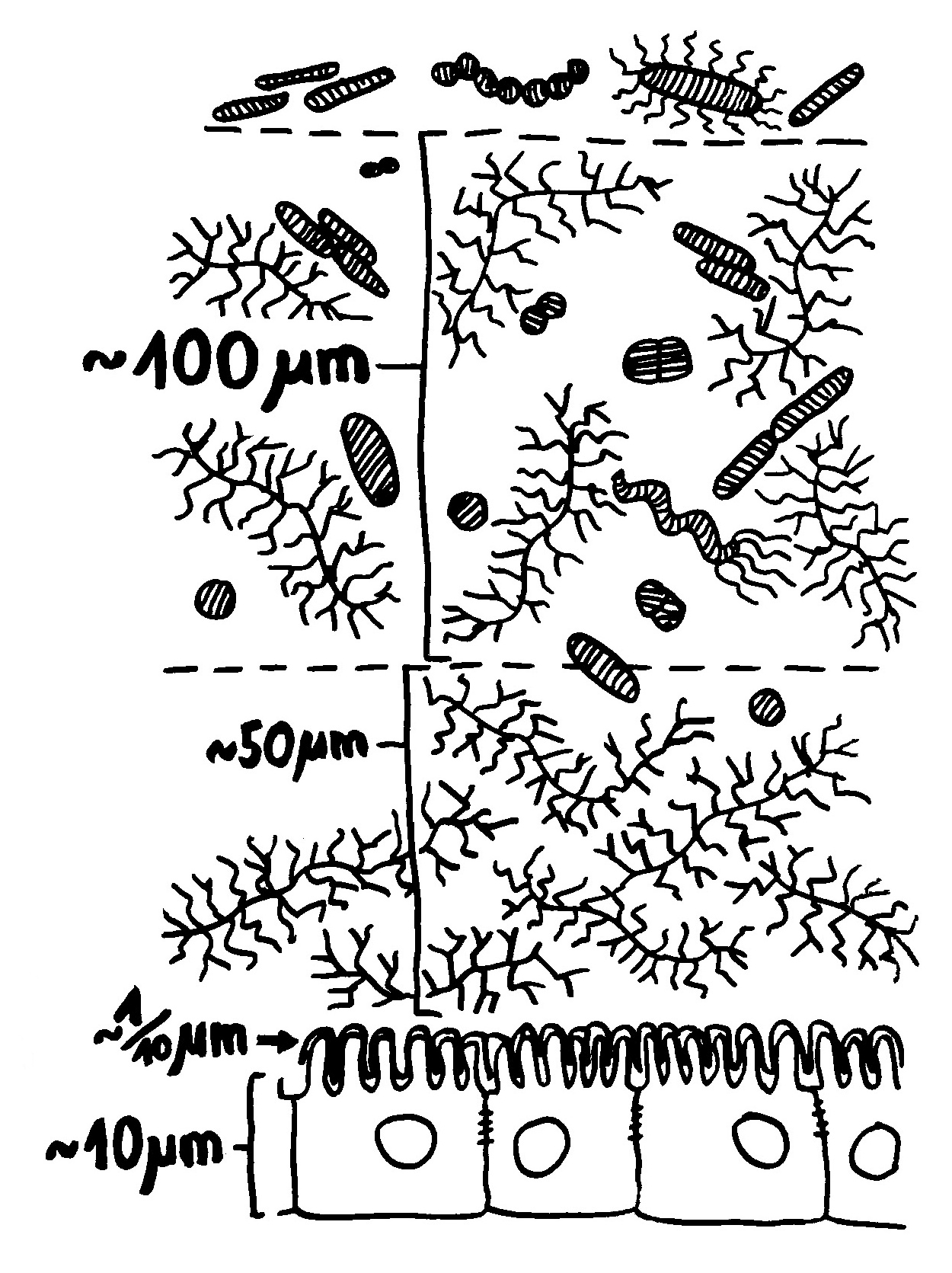

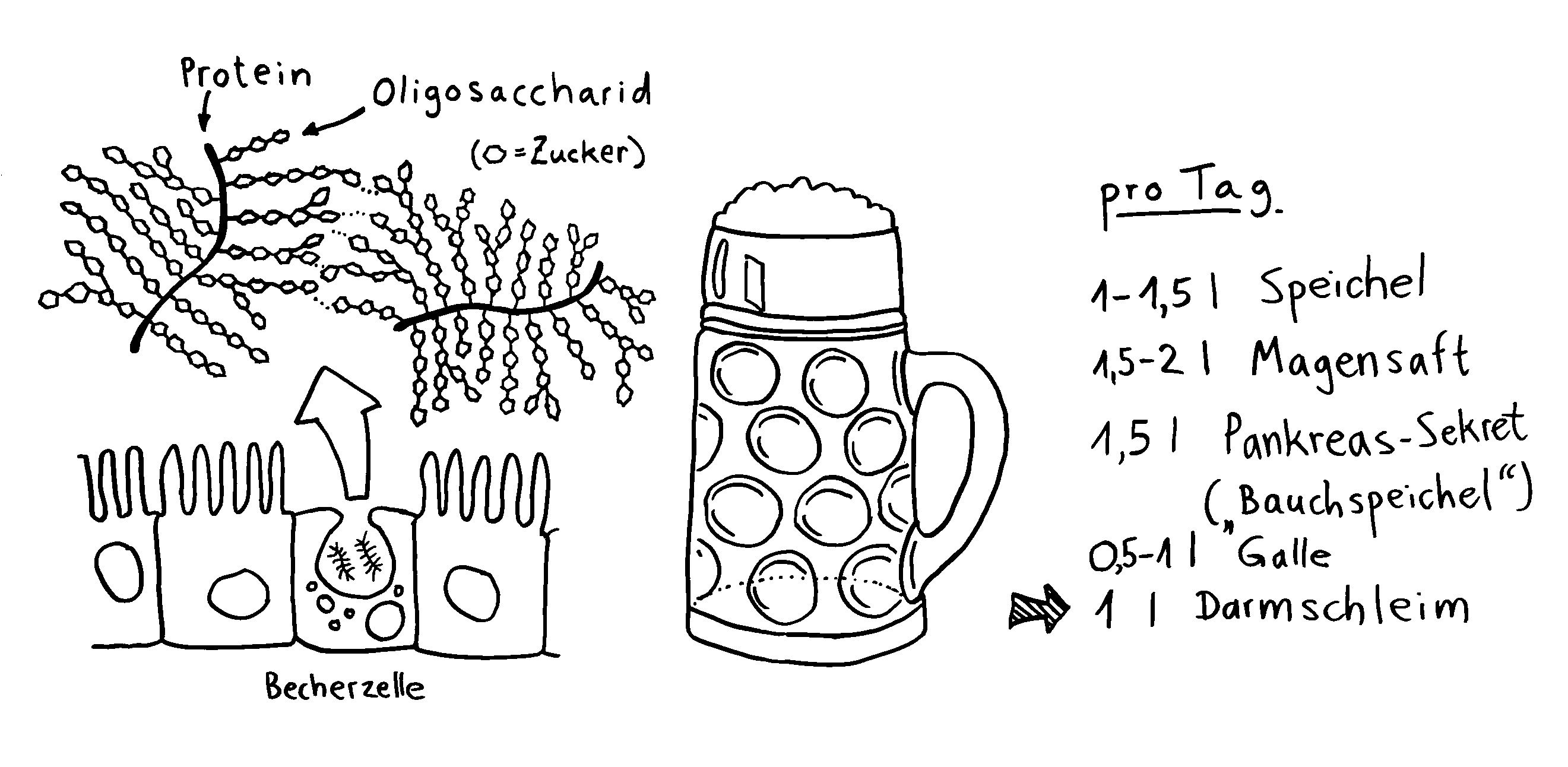

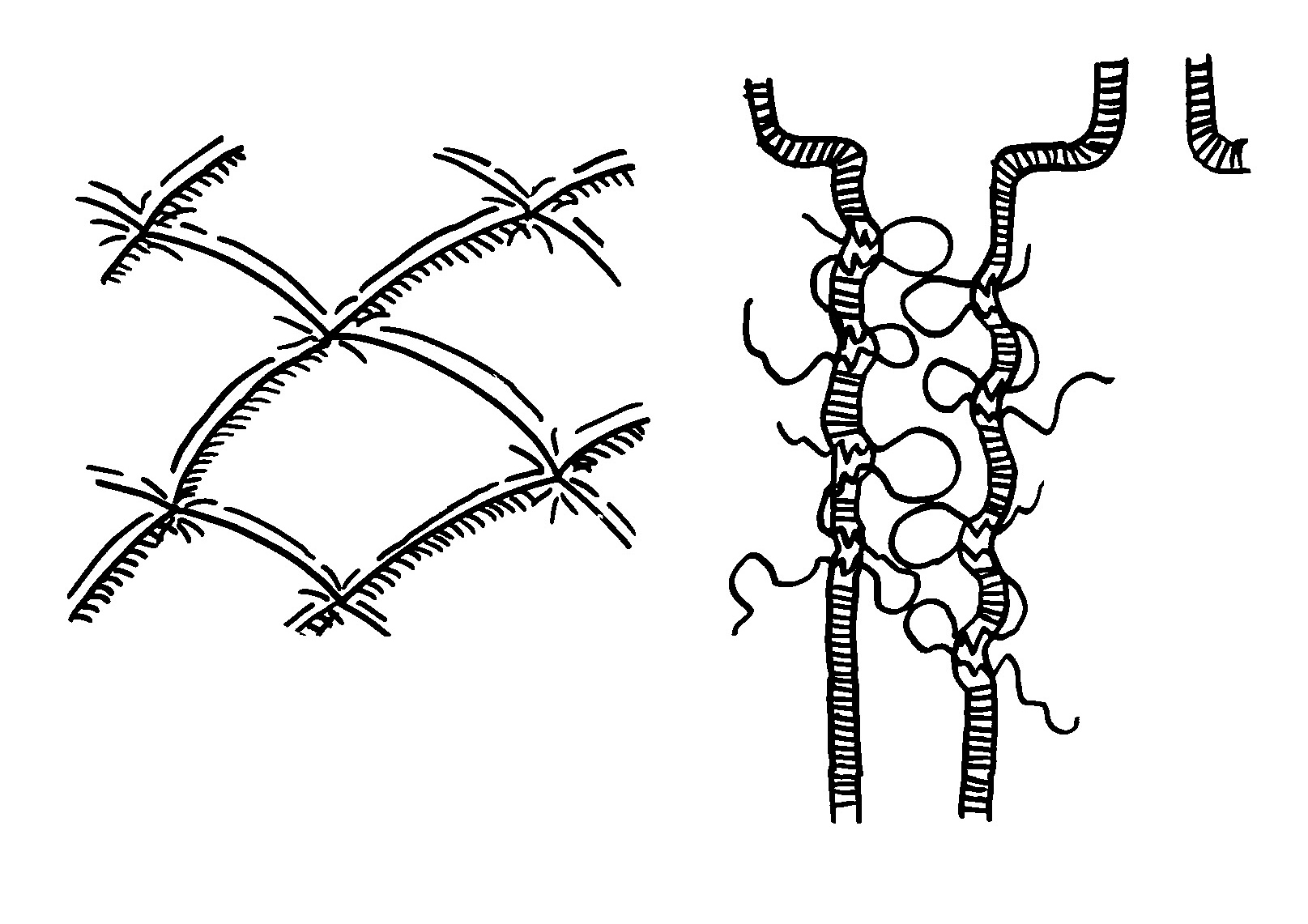

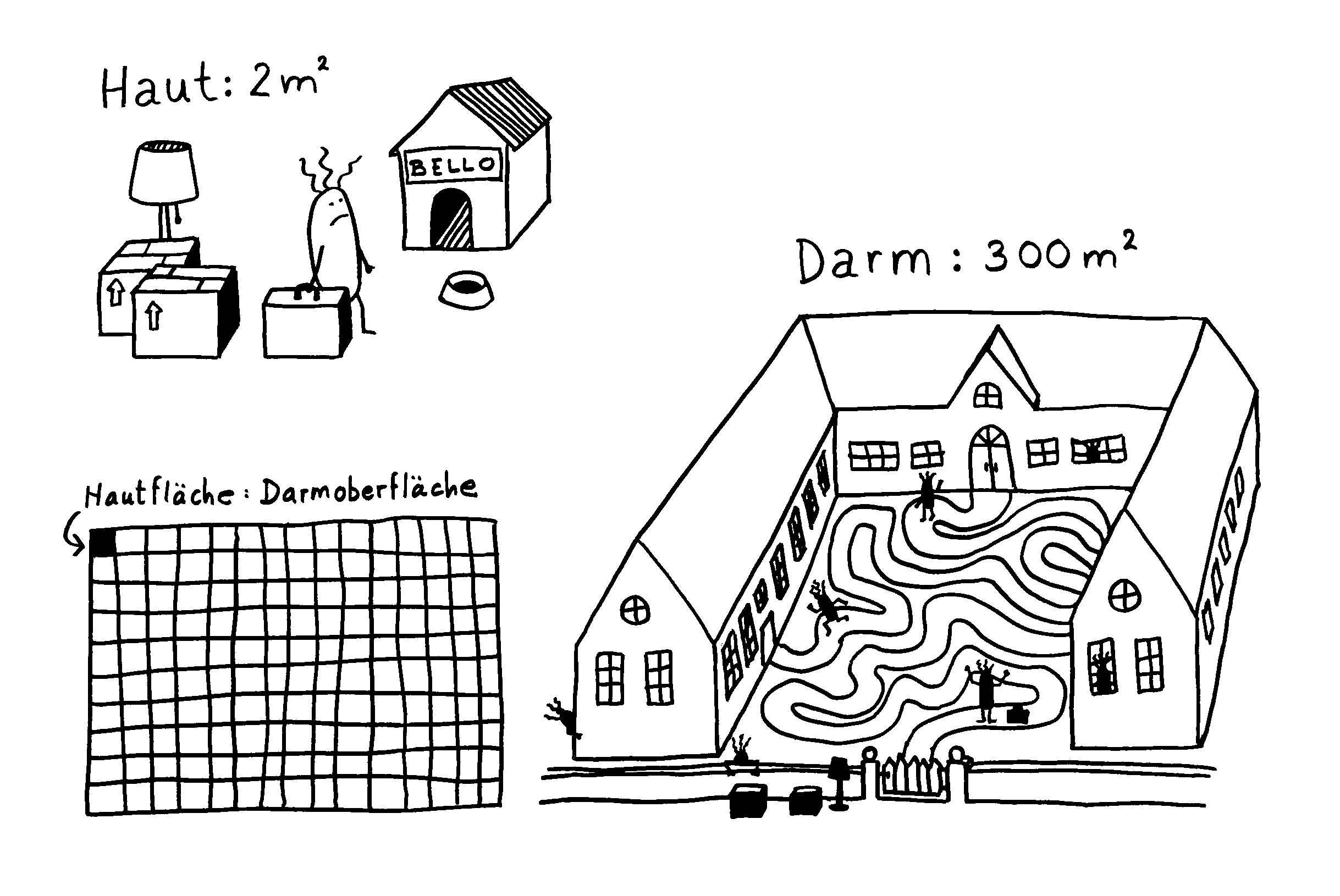

Bitte Abstand halten! Solange sich Kommensalen von der Darmschleimhaut fernhalten,

haben sie vom Immunsystem nichts zu befürchten. Dringen sie allerdings in die

Sperrzone der innersten Schleimschicht vor, geht ein Alarm los. Dann rücken Zellen

der angeborenen Immunabwehr aus und töten sie ab, ohne dabei eine Entzündung auszulösen.

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de