Im November habe ich das 11. Forum Wissenschaftskommunikation in Bonn besucht. Um es vorwegzunehmen: Mir war da zu wenig Kommunikationswissenschaft im Spiel; mir fehlte die evidenzbasierte kritische Selbstreflexion. Stattdessen gingen viele Teilnehmer gleich bei der ersten Keynote in einen seltsam aufgeregten Verteidigungsmodus: Die Rednerin, so schien es, wollte ihnen ihr Spielzeug wegnehmen!

Relax! Niemand will euch eure Eimerchen wegnehmen.

Das wollte Julika Griem, Erzählforscherin und Vizepräsidentin der DFG, natürlich keineswegs. Weder war ihre Rede (PDF) argumentfrei, wie im Nachgang behauptet wurde, noch hat sie sich pauschal gegen Storytelling und Events als Formen der Wissenschaftskommunikation ausgsprochen oder für eine Rückkehr in den Elfenbeinturm plädiert. Um Argumente wahrzunehmen, muss man allerdings zuhören – möglichst unvoreingenommen und mit der wohlwollenden Absicht, auch aus den nicht ganz so gelungenen Formulierungen den eigentlich gemeinten Gedanken herauszuschälen. Schließlich war Griem sehr kurzfristig für einen anderen Keynote Speaker eingesprungen, der verhindert war.

Zumutungen

„Zumutungen. Wissenschaftskommunikation und ihre Widersprüche“ – so hieß die Rede. Griem sprach von der Tendenz, Wissenschaft fast nur noch über Narrativisierung und Eventisierung zu kommunizieren: Nicht alles, was wir zu vermitteln haben, eignet sich für ein Storytelling oder für eine Kinderuni, und wenn wir es auf Biegen und Brechen doch versuchen, geht u. U. der Kern des wissenschaftlichen Tuns verloren; die Botschaften verschieben sich; Zerrbilder entstehen und verfestigen sich. Dann hat man wissenschaftliche Laien womöglich eine Weile gut unterhalten, ihnen aber nicht zugetraut oder eben „zugemutet“, intensiver über das Thema nachzudenken und etwas dazuzulernen.

Schnappatmung im Saal, Murren bei Twitter: Offenbar erschien diese Sorge vielen völlig abwegig. Ich hatte kurz zuvor einen Freund zu Gast, der sich seit vielen Jahren im Vereinigten Königreich in der Wissenschaftskommunikation engagiert und dort genau jene Dominanz beobachtet, von der Griem sprach: Ein Festival jagt das nächste; informative wissenschaftliche Vorträge für Erwachsene sind praktisch ausgestorben. Das zu kritisieren heißt nicht, Storytelling in Bausch und Bogen zu verdammen.

Nestel … Richard III. ist es etwas peinlich, gegen Julika Griem ins Feld geführt zu werden.

Ebenso wenig hat die Keynote des zweiten Tages, in der Turi King ganz hinreißend die Geschichte von der Entdeckung und genetischen Identifizierung der sterblichen Überreste von Richard III. erzählte, Griem widerlegt, wie einige Gäste triumphierend twitterten: Bei manchen wissenschaftlichen Entdeckungen drängt sich die Story, die man der Öffentlichkeit präsentieren kann, geradezu auf – bei anderen eben nicht. King selbst hat mehrfach betont, wie unwahrscheinlich es zu Beginn war, dass ihr Team den König wirklich finden würde. Wäre auch nur ein Glied in der Kette der glücklichen Zufälle gerissen, so wären wir nie in den Genuss dieser großartigen Keynote gekommen.

Die Kirche voll machen, bevor man predigt

Zurück zu Griem: Der Wissenschaftsjournalist Christoph Koch hat sie nach ihrer Rede auf dem Podium befragt und dabei auch eine Gegenposition vertreten: Henri Nannen zitierend, wies er darauf hin, dass man nun einmal die Kirche erst voll bekommen müsse, bevor man zur Predigt schreiten könne. Griem – selbst gewagten Vergleichen keineswegs abgeneigt! – störte sich an diesem Bild, da sie Wissenschaftskommunikation nicht als Predigt verstanden haben wollte, und antwortete nach meinem Eindruck ausweichend. Das ist schade, denn hier liegt m. E. der Hund begraben.

Früher war mehr Lametta!

Nehmen wir das Bild einmal ernst: Wie bekommt man eine Kirche voll? Hierzulande kaum noch, außer zum Weihnachtsgottesdienst. Zu groß ist das Konkurrenzangebot an bunten Bildern, erhebender Musik, Wärme, Gemeinschaftserleben und Sinnstiftung.

Aber früher waren Kirchen die einzigen Orte, an denen Menschen aus dem Volk überhaupt Bilder zu Gesicht bekamen: Fresken, Buntglas, Ölgemälde, geschnitzte Halbreliefs und Statuen, oftmals sehr bunt, oftmals in dramatischen Posen, oftmals über mehrere Stationen hinweg zu längeren Heils- oder Leidensgeschichten zusammengefügt, manchmal von komischen oder erotischen Randfiguren begleitet. Dazu noch Schummerlicht, Orgelmusik, einprägsame Liedtexte und Melodien.

So. Da sitzen sie nun und staunen, die Bauersleut und Marketenderinnen. Hoffentlich ist die Predigt nicht allzu lang und dröge: Die theologische Botschaft soll ja nicht vom Altarbild überstrahlt werden. Dieser Übergang zum Hauptteil der Veranstaltung ist nicht trivial – auch nicht in der Wissenschaftskommunikation, in der wir zwar nicht predigen, aber doch etwas vermitteln, also vielleicht Einstellungen, Verhaltensweisen oder wenigstens Kenntnisstände verändern wollen. Überzeugen, nicht überwältigen. Erklären, nicht verklären.

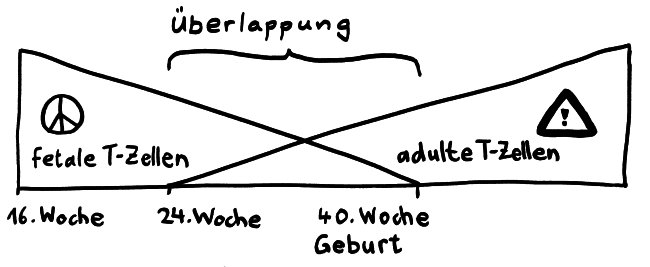

Heldengeschichten – alles andere als modern

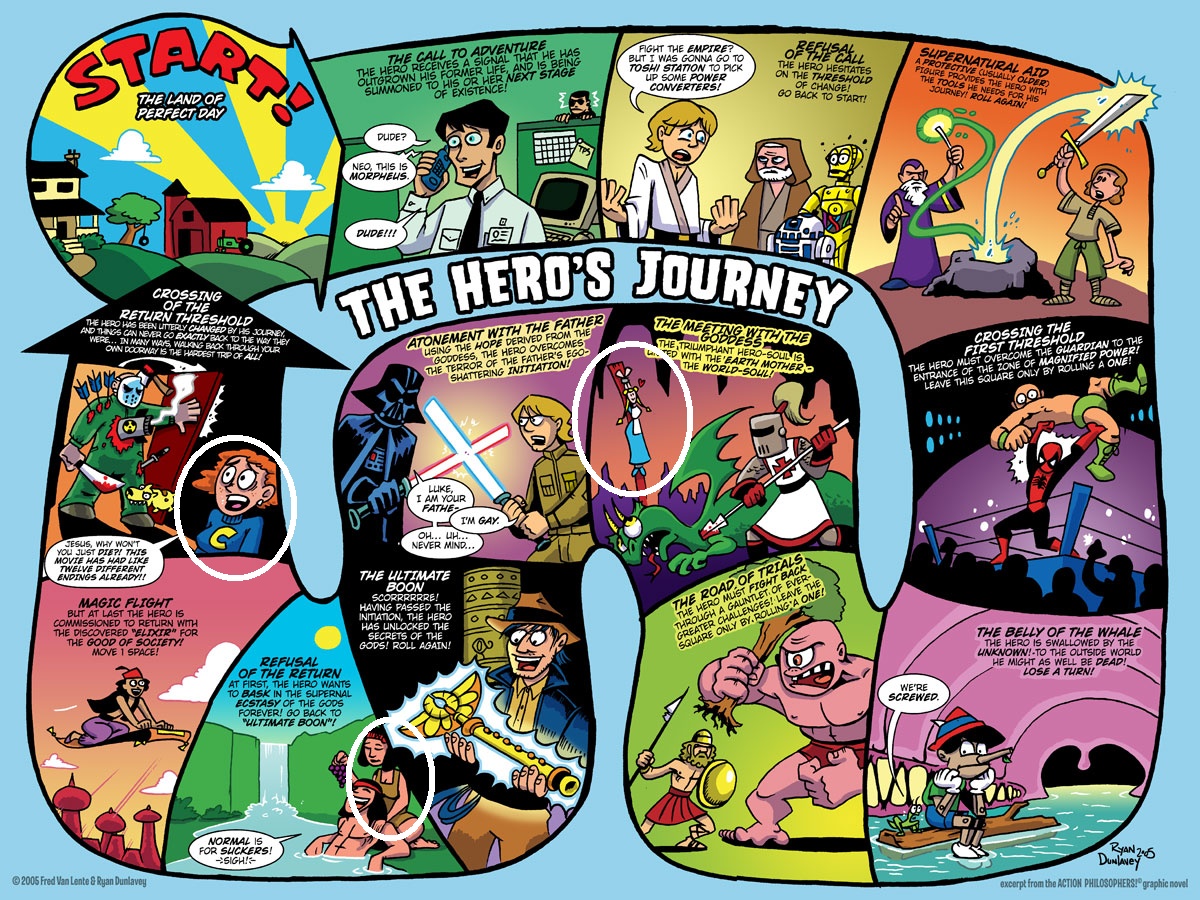

Storytelling, das sind in der Praxis oft Geschichten nach dem Schema der Joseph Campbell’schen Heldenreise, wie sie in unzähligen Marketing-Kursen gelehrt wird. Und das hat nicht nur Vorteile, wie uns die Erzählforscherin Griem erklärte: „Das Abenteuer und die Jagd sind bis heute männlich codiert … Die Suche und die Sorgfalt haben dagegen … eine weibliche Aura.“

Ein Narrativ zieht uns umso leichter in sich hinein (transportiert uns, wie es in der Psychologie heißt), je enger es an kulturell verankerte Stereotype anknüpft. Und schwupp, schon ist es ein männlicher Einzelkämpfer, der eine Forschungsaufgabe überrnimmt, auszieht, sie zu lösen, Hindernisse überwinden muss und schließlich bahnbrechende Ergebnisse vorlegt. Wissenschaftliche Routine, Teamwork, Forscherinnen: Fehlanzeige. Man kann eine Story natürlich gegen den Strich bürsten, aber das geschieht selten – und oft um den Preis geringerer Aufmerksamkeit: Die Abweichung vom Schema schwächt die Resonanz mit den uralten Geschichten aus unserer kulturellen Überlieferung.

(c) Fred Van Lente und Ryan Dunlavey, 2005.

In dieser Illustration der zwölf Stationen einer Heldenreise habe ich alle Figuren weiß umkringelt, die ich als weiblich erkannt habe. Erstens: das Opfer am Marterpfahl, auf die Rettung durch den Helden wartend. Zweitens: die Verführerin, die den Helden vom Weg abzubringen versucht. Und drittens: die Nörglerin, die den gewandelten Helden nach geschlagener Schlacht verständnislos in Empfang nimmt.

Das ist, zugegeben, recht unschön … aber 2018 doch sicher anders, erst recht in der Wissenschaftskommunikation? Nun ja. Ich beschränke mich hier auf zwei aktuelle Beispiele, beide eingesammelt beim Forum Wissenschaftskommunikation.

Fehlt da nicht wer?

Eine Vorbemerkung, die mir besonders wichtig ist: Ich bin den Urheberinnen und Urhebern dieser beiden Beispiele dankbar für das Anschauungsmaterial und unterstelle ihnen ganz sicher keine Rückständigkeit. Mir geht es um strukturelle Probleme beim Geschichtenerzählen, nicht um individuelle Kritik.

Wissenschaftler-Karikatur von Elke Baulig, gezeigt auf dem Forum Wissenschaftskommunikation 2018

In dem Workshop „Kommen zwei Wissenschaftler in eine Bar“ ging es um Wissenschaftsvermittlung mit Humor. Dabei zeigt die Grafikerin Elke Baulig, wie man mit wenigen Strichen einen Menschen darstellt, den alle auf den ersten Blick als Wissenschaftler erkennen: bunt blubbernde Flüssigkeiten, weißer Kittel, großer Kopf mit üppigem Schnäuzer und wilden Resthaarbüscheln, Glupschaugen-Nerdbrille. Ja, sie funktioniert, diese Karikatur – aber sie reproduziert eben auch das Klischee, dessen sie sich bedient: Wissenschaft -> alter weißer Mann.

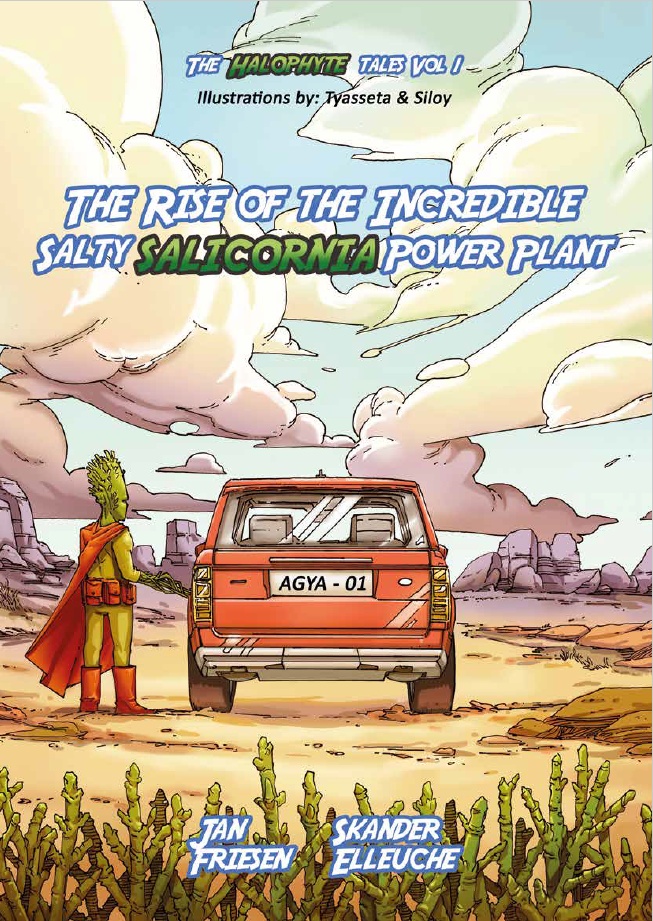

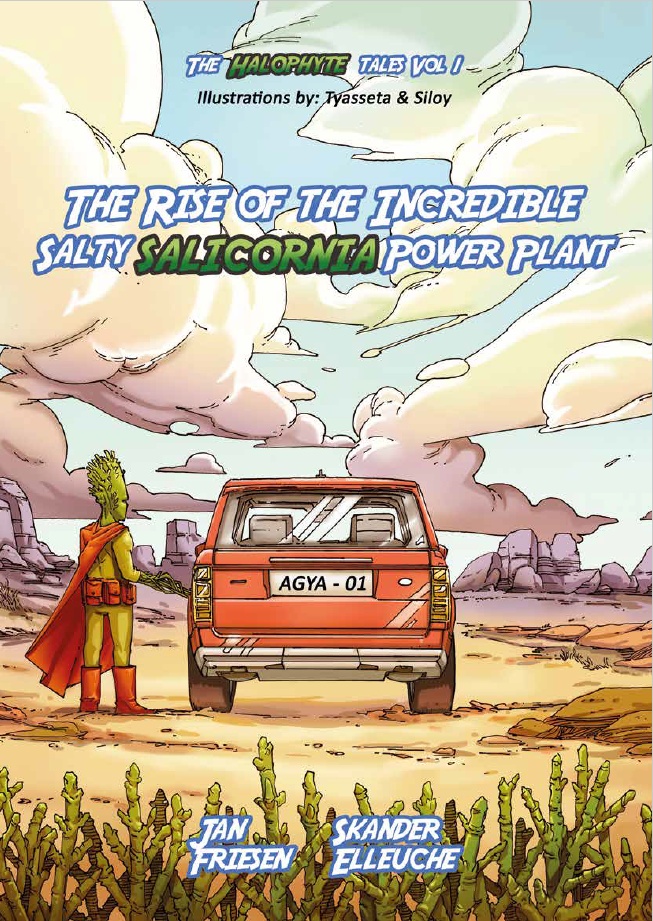

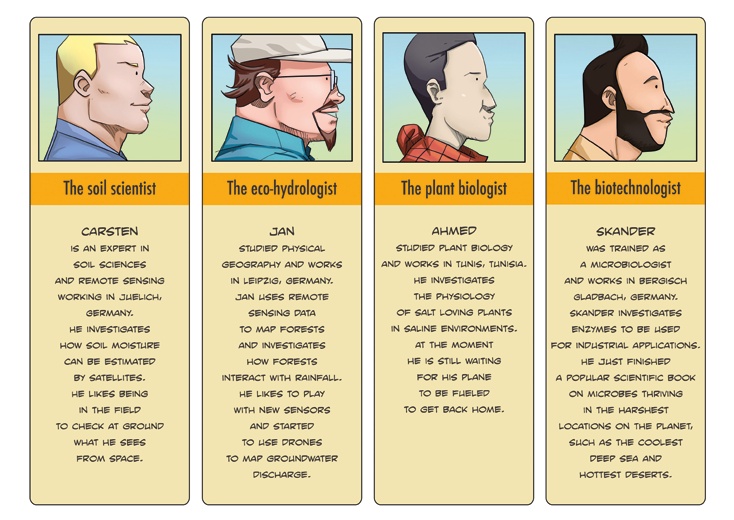

In der Session „Making-of: Einblicke in die Entwicklung von kreativen illustrativen Formaten der Wissenschaftskommunikation“ wurde unter anderem der Wissenschaftscomic von Jan Friesen und Skander Elleuche vorgestellt, aus dem die folgenden Bilder stammen. Ich saß leider in einer Parallelveranstaltung, habe aber die Tweets verfolgt und später eines der ausliegenden Hefte mitgenommen. (Hier gibt es den ganzen Comic als PDF.)

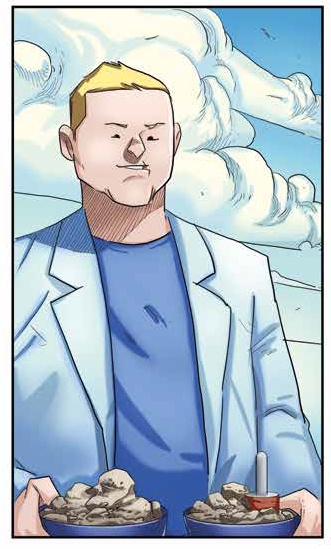

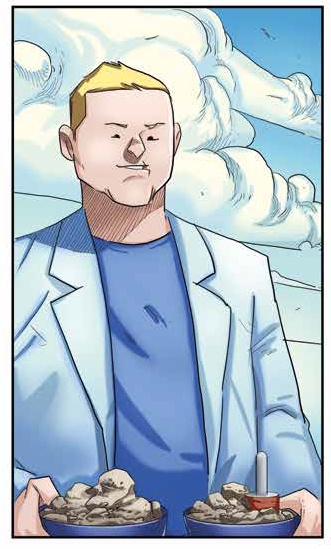

Diese Geschichte kennt gleich mehrere Helden: die Salzpflanze, die hier auf dem Cover einen Superhelden-Umhang trägt, vier Wissenschaftler namens Ahmed, Skander, Jan und Carsten, einen gütigen Sultan, der den Forschungsauftrag erteilt und finanziert, und schließlich einen niedlichen Dschinn, der uns die Forschung erklärt. Im Grunde gibt es in der Geschichte überhaupt nur Helden, und entsprechend heroisierend fällt die grafische Umsetzung bisweilen aus:

Die Story spielt teils in einem arabischen Ölstaat, teils in Deutschland. Auch die Darstellung der Locations bedient sich bei Stereotypen – um nicht zu sagen: strotzt vor Klischees. Da fehlt weder der sagenhafte Gold- und Juwelenreichtum des Scheichs, der selbstverständlich in einem Zelt in der Wüste lebt, neben dem Kamele angepflockt sind, noch die Schwarzwaldhütte, auf deren rustikalem Holztisch üppige Braten auf unsere Helden warten:

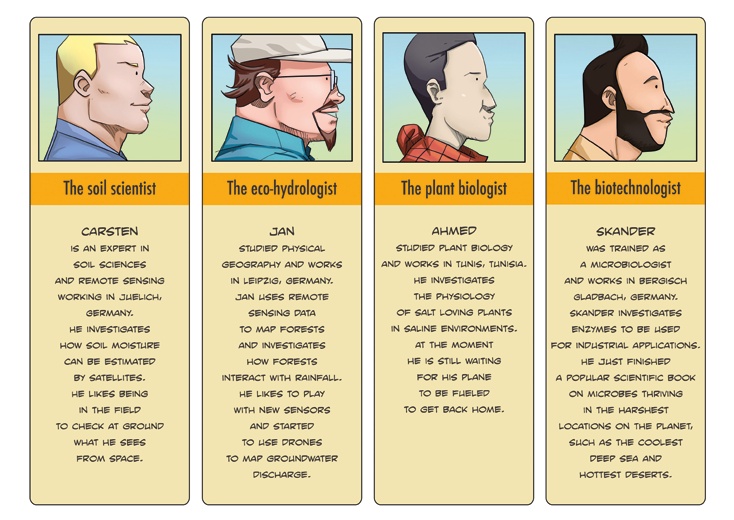

Die vier Forscherhelden mit den markigen Profilen, die in der Geschichte gemeinsam das Problem lösen, eine Salzpflanze umwelt- und sozialverträglich in Biosprit umzuwandeln, haben direkte Entsprechungen in der Wirklichkeit:

Ahmed, Jan, Carsten und Skander sind Koautoren eines Artikels, der 2017 in einem Fachjournal erschienen ist:

Augenblick. Was ist denn mit der fünften Person in der Autorenzeile? Sie wird im Comic mit keinem Wort erwähnt, geschweige denn bildlich dargestellt.

Sie ist …

… eine Frau.

Noch einmal: Ich unterstelle den Autoren keinerlei diskriminierende Absicht; es gibt bestimmt gute, ehrenwerte Gründe dafür, dass Ikram Belghith in dem Comic nicht auftaucht. Und auch sonst keine einzige Frau. (Außer der Schwiegermutter des Sultans, die unsichtbar im Hintergrund – ausgerechnet! – das Essen zubereitet.)

Aber ihr Verschwinden scheint mir, ebenso wie all die kulturellen Klischees, symptomatisch für viele Versuche, Wissenschaft als Heldenreise zu erzählen. Wir rekurrieren dabei nun einmal auf Erzählungen aus vormodernen Zeiten, in denen Gesellschaft anders organisiert war: weniger komplex, weniger kollaborativ, weniger global, weniger inklusiv, als es die Forschungslandschaft – bei allen verbleibenden Zugangsbarrieren – heute ist.

Mythen in Tüten

Bin ich einem Bias erlegen? Habe ich zwei atypische Beispiele vorgestellt? Zur Kontrolle zwei rasche Google-Bildersuchen: eine mit dem Suchterm comic scientist …

Screenshot: Google-Bildersuche nach comic scientist

… und eine mit dem Suchterm hero scientist. Die Figuren, die ich als weiblich erkannt habe, sind jeweils markiert.

Screenshot: Google-Bildersuche nach hero scientist

Es gibt sie, die weiblichen, die nicht weißen, die unorthodoxen Identifikationsfiguren. Aber man muss sich bewusst für sie entscheiden. Folgt man beim Storytelling dem Schema F, so erzählt man die x. Geschichte heroischer Krieger, Jäger und Abenteurer, die mit den Protagonisten und dem Prozess heutiger Forschung nicht viel gemein hat.

Was kann schon schiefgehen? (Hint: einiges)

Nehmen wir einmal an, wir haben diese Klippe umschifft: Wir haben eine Story entwickelt, die einerseits genug Anklänge an die alten Erzählungen enthält, um in der Zuhörer- oder Leserschaft etwas zum Schwingen zu bringen, und die zum anderen die gröbsten Klischees vermeidet, um der modernen Wissenschaft halbwegs gerecht zu werden. Ist dann alles gut? Bekommen wir so die Kirche voll? Und vor allem: Bleiben die Leute bis zum Ende der Predigt?

„Schildkröten können dir mehr über den Weg erzählen als Hasen“, sagt ein chinesisches Sprichwort.

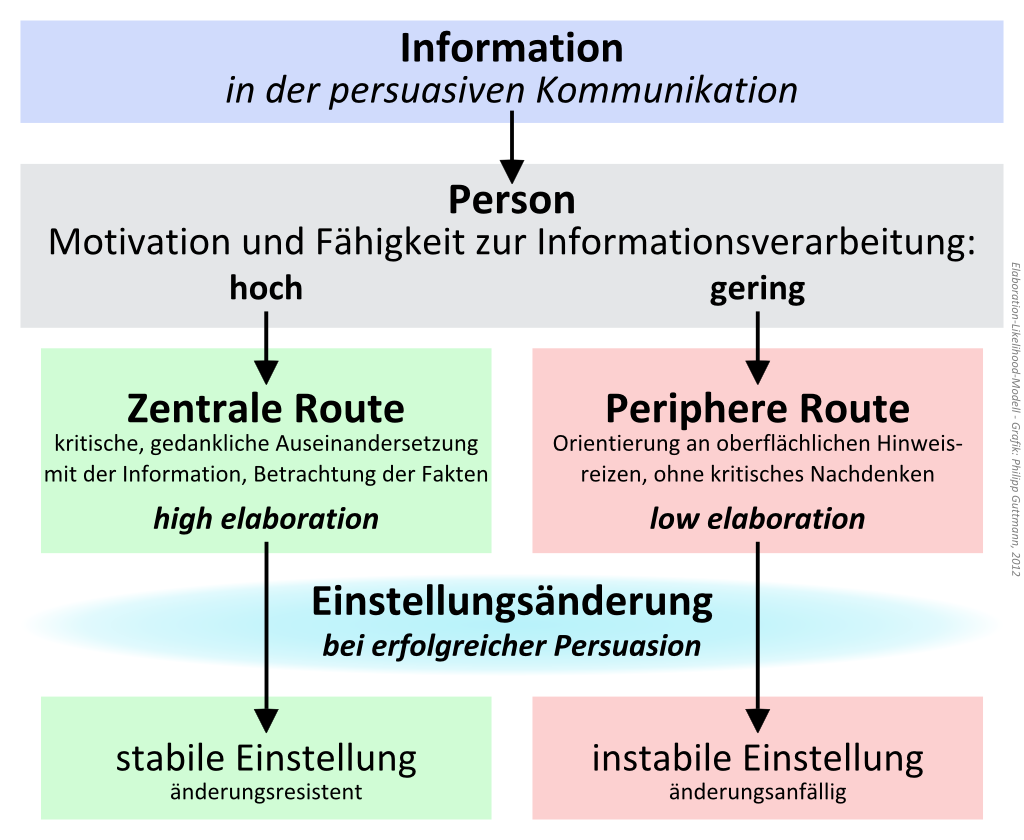

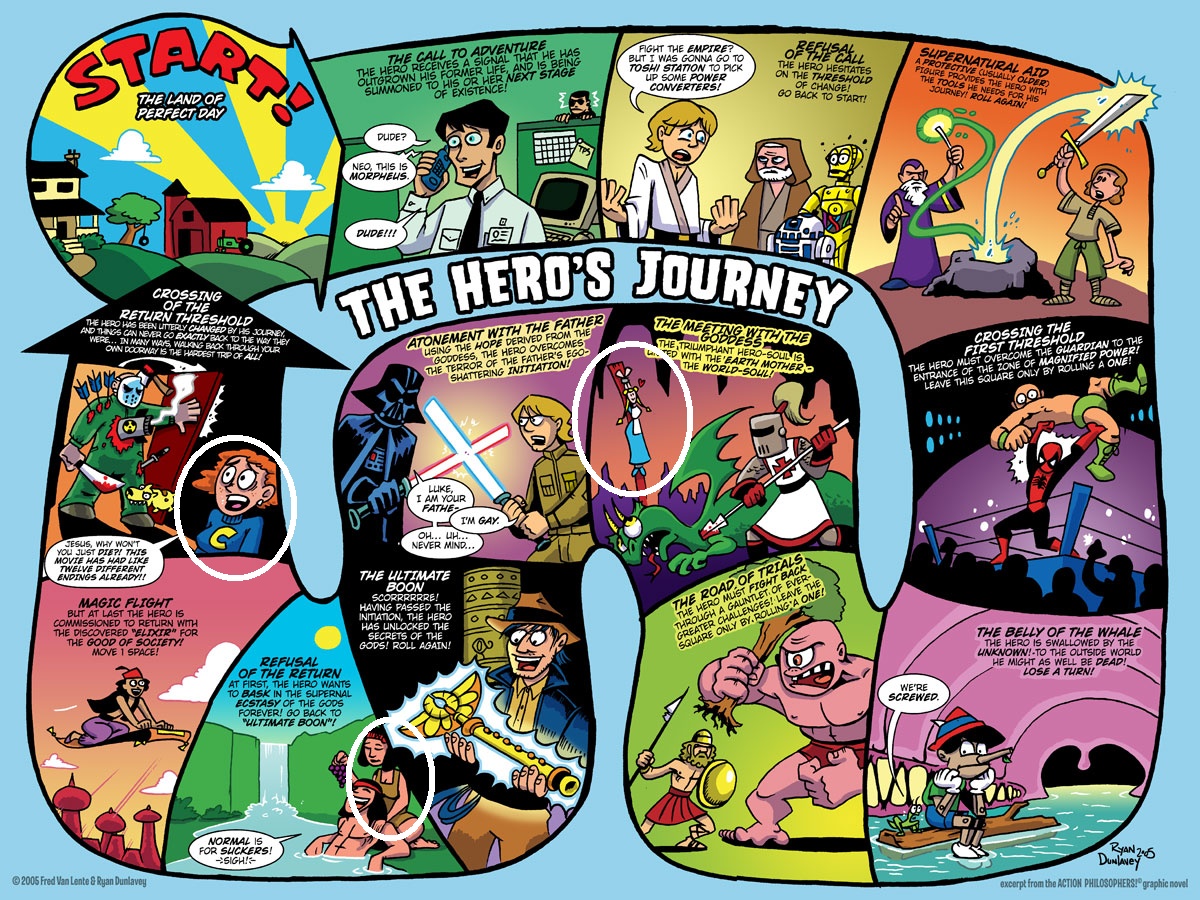

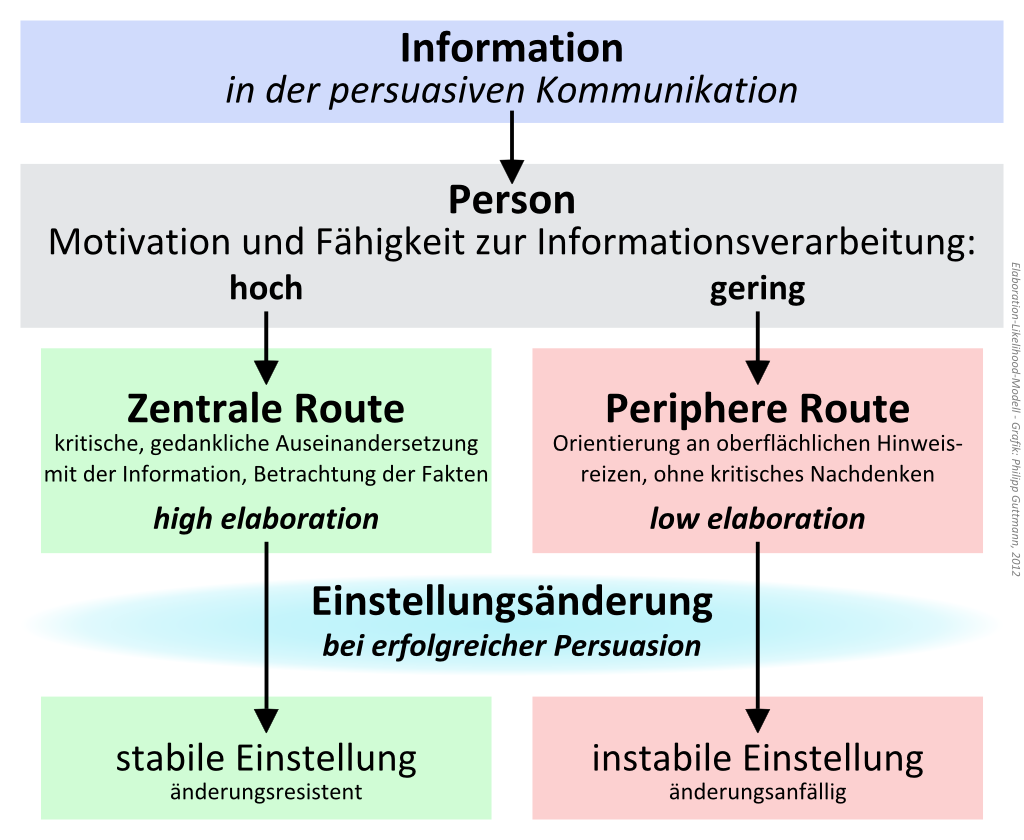

Das können wir als Kurzfassung des Elaboration Likelihood Model von Richard Petty und John T. Cacioppo lesen, dem zufolge Menschen sich auf zwei Wegen überzeugen lassen: auf der sogenannten zentralen Route durch ruhiges, langsames Durchdenken – und auf der peripheren Route durch Gefühle und einfache, schnelle Heuristiken.

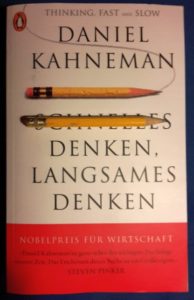

Elaboration Likelihood Model, Darstellung von Philipp Guttmann, CC-by-sa 3.0/de

Narrative können im Prinzip beide Verabreitungswege ansprechen, aber da Transportation mit Gefühlen einhergeht und solche Gefühle „datensparsam“ und schnell wirken, appellieren die meisten Stories an die periphere Route. Sie entspricht in etwa Daniel Kahnemans und Amos Tverskys System 1, im Unterschied zu System 2, der zentralen Route. Die Ökonomie der peripheren Route hat ihren Preis: Wer sich nicht mühsam von etwas überzeugt hat, sondern mitgerissen wurde, lässt sich durch den nächsten emotional packenden Impuls von außen womöglich wieder umstimmen.

Die Beleglage zur Wirkung von Narrativen, Storytelling und Emotionalisierung auf die Zielgruppen von Wissenschaftskommunikation ist nicht allzu üppig und sehr heterogen. Kein Wunder, sind doch Geschichten außerordentlich komplexe Interventionen, die etwa in einem Labor-Setting auf Psychologie-Studentinnen anders wirken als draußen im Gewirr des Lebens auf Menschen, die neben 1000 anderen Einflüssen auch ab und zu eine Botschaft aus der Wissenschaft empfangen und womöglich erst Wochen später gefragt werden, woran sie sich erinnern und was die Botschaft mit ihnen gemacht hat.

Diese Evidenz stelle ich demnächst in weiteren Blogbeiträgen zusammen. Hier nur ein Teaser, der andeutet, dass Storytelling auch nach hinten losgehen kann:

Ein süßes Fuchskind – nicht dasjenige, das in der Studie verwendet wurde, sondern ein gemeinfreies (CC0)!

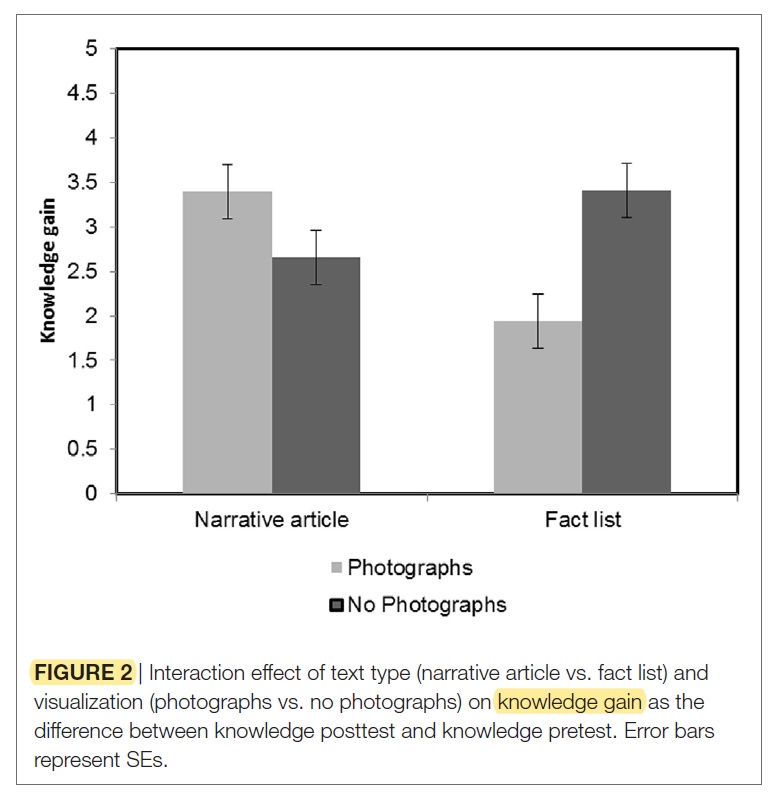

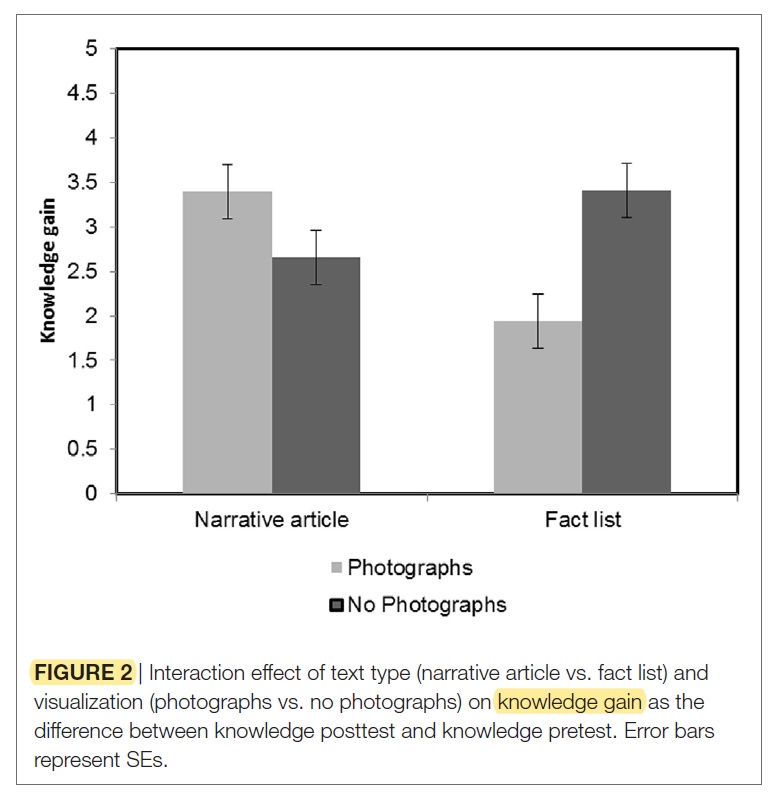

Danny Flemming, Ulrike Cress, Sophia Kimmig, Miriam Brandt und Joachim Kimmerle haben in ihrer 2018 publizierten Arbeit „Emotionalization in Science Communication: The Impact of Narratives and Visual Representations on Knowledge Gain and Risk Perception“ untersucht, welche der folgenden vier Interventionen das Wissen der Testpersonen über Füchse im städtischen Raum am stärksten verbessert – und welche überzogene Ängste am besten eindämmt: 1. eine Geschichte über das Leben des Fuchspärchens Freddy und Tina, ergänzt um das Foto eines niedlichen Fuchskindes, 2. dieselbe Geschichte ohne Foto, 3. eine Auflistung von Fakten über Füchse in der Stadt, illustriert mit dem Foto, und 4. die bloße Faktenliste ohne den niedlichen Jungfuchs. Wichtig dabei: Alle Varianten enthielten dieselben Informationen; diese wurden nur unterschiedlich dargeboten.

Wir können davon ausgehen, dass Variante 1 mit ihrem doppelten emotionalen Reiz am stärksten die periphere Route aktiviert und die besonders nüchterne Variante 4 am stärksten die zentrale Route. Beide nehmen sich nichts, was den Zuwachs an Wissen bei den Leserinnen und Lesern angeht. Und beide schneiden deutlich besser ab als die Varianten, die den emotionalen und den nüchternen Zugang zum Thema zu kombinieren versuchen. Vor allem eine Bulletpoint-Liste um eine süßes Tierfoto zu ergänzen, ist eine ziemlich schlechte Idee.

Befragt man die Testpersonen nicht nach ihrem Fuchswissen, sondern nach ihrer Einschätzung der Gefahren, die von Füchsen in der Stadt ausgehen, so schneidet die Faktenliste besser ab als Freddy und Tina – insbesondere mit Foto, aber auch in seiner nüchternsten Form. Die Geschichte allein, ohne Foto, steigert die Befürchtungen sogar.

Da haben wir den Salat: Wir haben eine Geschichte erzählt, um die Leute für urbane Füchse zu interessieren. Aber offenbar wäre eine karge calvinistische Mitteilung in einem zugigen Gemäuer wirksamer gewesen als alle barocken Verzierungen. Andererseits: Die Testpersonen waren gezwungen, sich die Predigten anzuhören; sie saßen bereits in der Kirche.

Die Kurve kriegen – aber wie?

Für bestimmte Zwecke mag es ausreichen, an die Unterhaltungslust zu appellieren und System 1 zu aktivieren. Wollen wir aber wissenschaftliche Evidenz vermitteln, also etwa Patientinnen und Patienten in die Lage versetzen, in Ruhe auf der Basis der Fakten zwischen mehreren Therapieoptionen zu wählen, oder Entscheidern die Essenz eine Metaanalyse an die Hand geben, so müssen wir System 2 unterstützen. Zuvor aber müssen wir unsere Adressaten in die Lage versetzen, den Fakten im Getöse der permanent auf die eindringenden Signale überhaupt Gehör zu schenken. Dabei können Geschichten helfen.

Nur: Wie kriegen wir die Kurve? Wie lenken wir sie von der peripheren Route, über die sie eingestiegen sind, auf die zentrale Route, die sie voranbringt? Braucht es einen gewissen Zeitabstand? Oder einen Weichenstellungs-Marker? Was, wenn unsere Zielgruppe aus System-1-affinen und System-2-affinen Menschen besteht, die auf unterschiedliche Interventionen am besten ansprechen?

All das heißt nicht, dass Wissenschaftskommunikatoren aufhören sollten, Geschichten zu erzählen. Sondern: dass es nicht trivial ist. Dass wir nicht einfach drauf los fabulieren sollten. Dass wir unsere Geschichten auf Klischees und blinde Flecken abtasten sollten, die ein vormodernes Bild von Wissenschaft und Gesellschaft vermitteln. Dass wir versuchen müssen, die Wirkungen unserer Geschichten auf unser Publikum zu erfassen und unsere Interventionen an die so gewonnen Erkenntnisse anzupassen.

Mit anderen Worten: Etwas mehr heiliger Ernst, bitte!

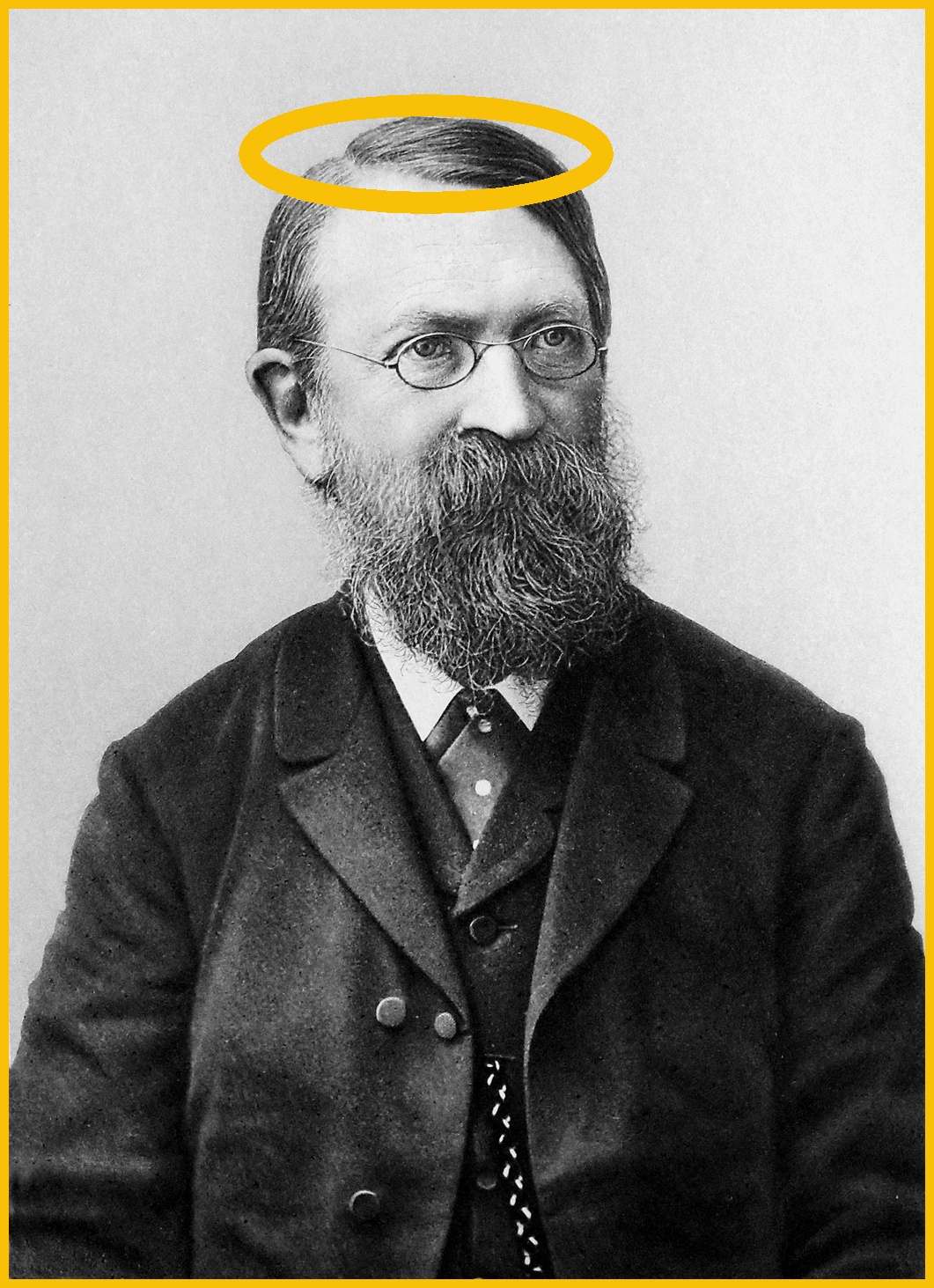

Mach Ernst!

(Fortsetzung folgt, sobald ich Zeit finde, Ordnung in den Evidenzwust zu bringen.)

Mein Kollege Jörg Lauterberg und ich haben in der Zeitschrift „Das Gesundheitswesen“ ausführlich erklärt, was das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) tut, in dessen Kommunikationsabteilung ich seit nunmehr sechs Jahren arbeite.

Mein Kollege Jörg Lauterberg und ich haben in der Zeitschrift „Das Gesundheitswesen“ ausführlich erklärt, was das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) tut, in dessen Kommunikationsabteilung ich seit nunmehr sechs Jahren arbeite.