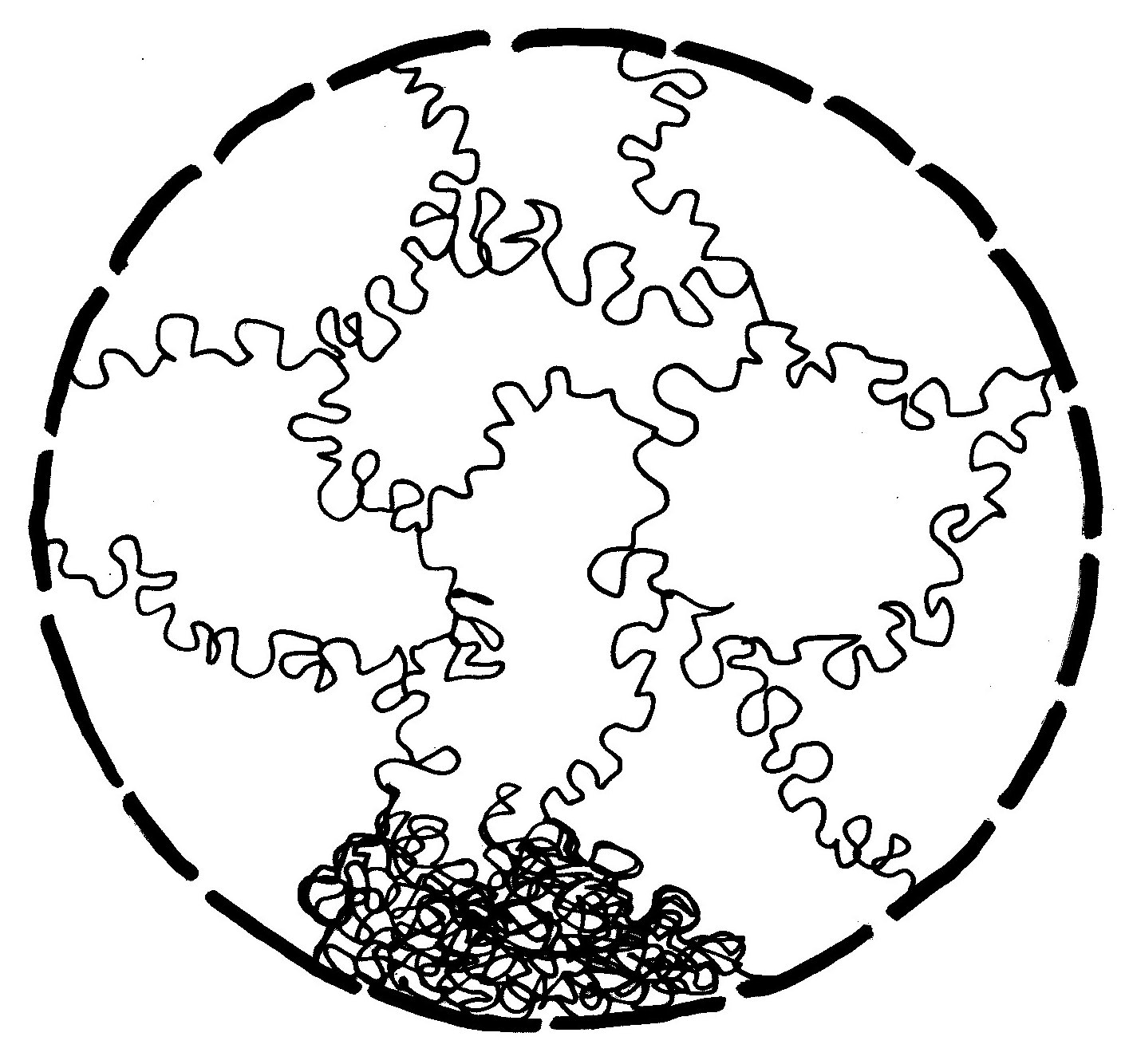

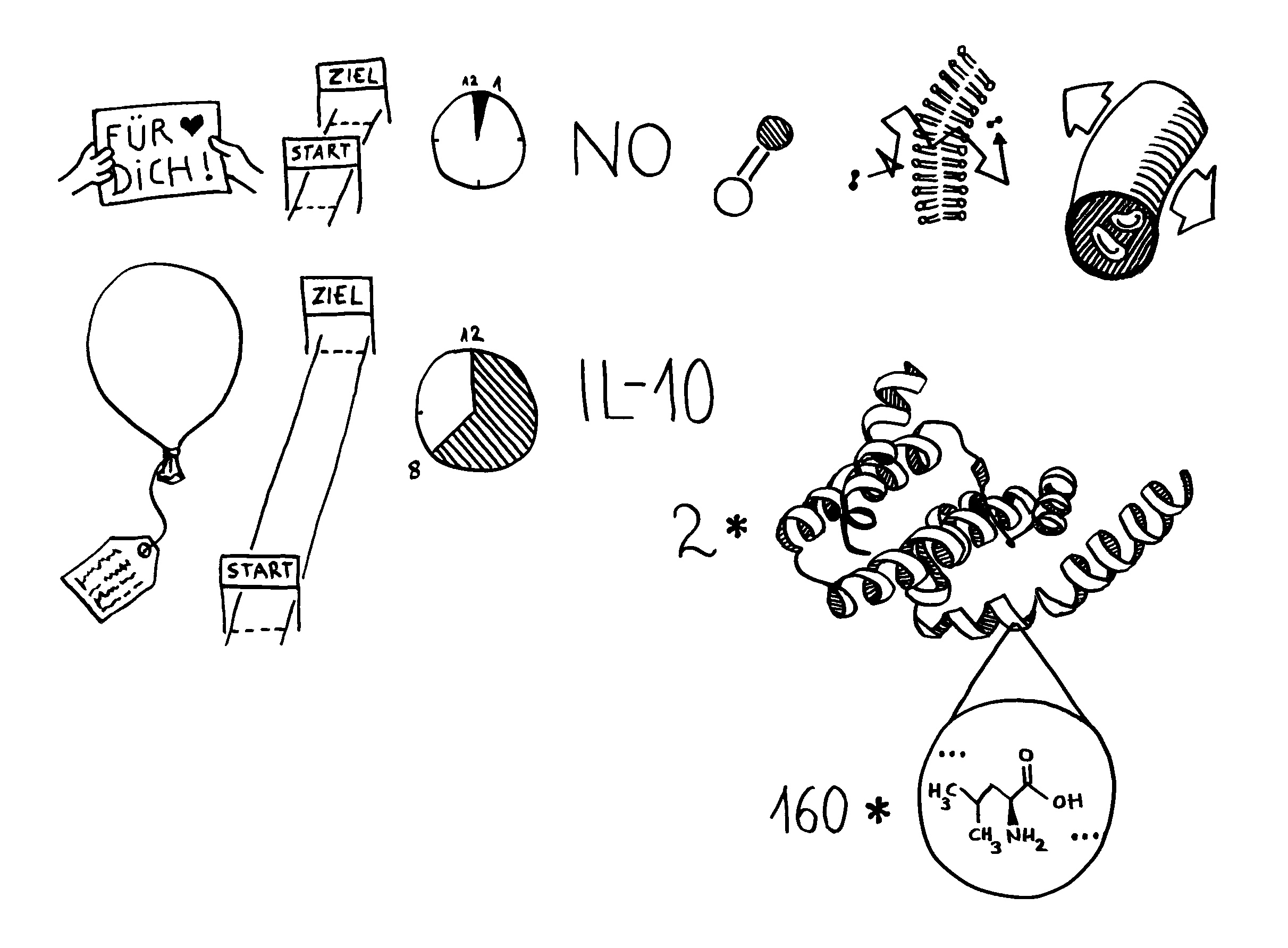

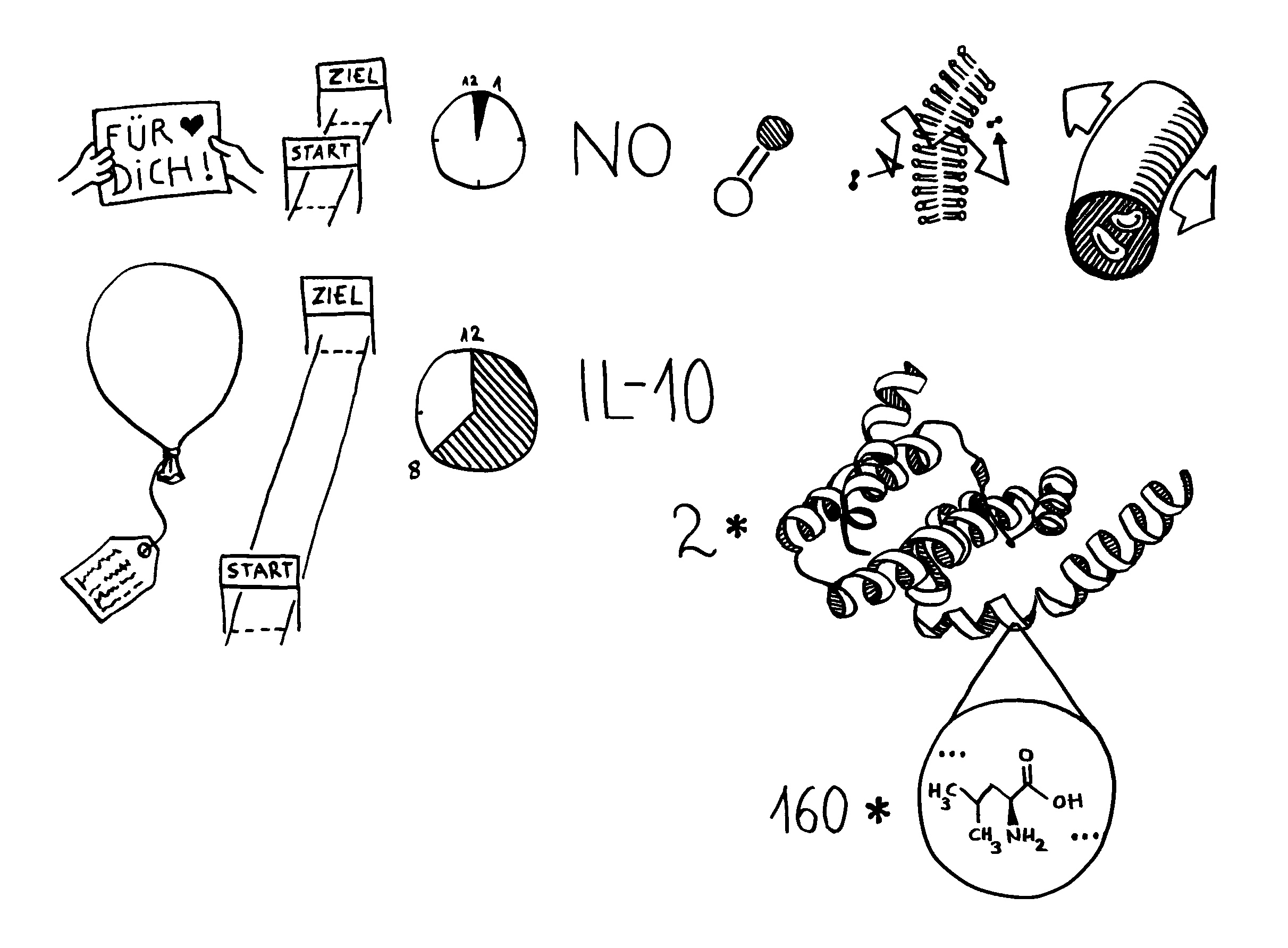

Oben: Einige Botenstoffe des Immunsystems können nur von Zellen in der direkten Nachbarschaft empfangen werden: Sie legen nur kurze Strecken zurück, da sie kurzlebig sind. Zu ihnen zählt Stickstoffmonoxid (NO), ein Molekül, das nur aus einem Stickstoff- und einem Sauerstoff-Atom besteht. Es ist so klein, dass es durch Zellmembranen diffundiert (Zickzackpfad). Blutgefäße weiten sich, wenn sie NO wahrnehmen, zum Beispiel bei einer Entzündung.

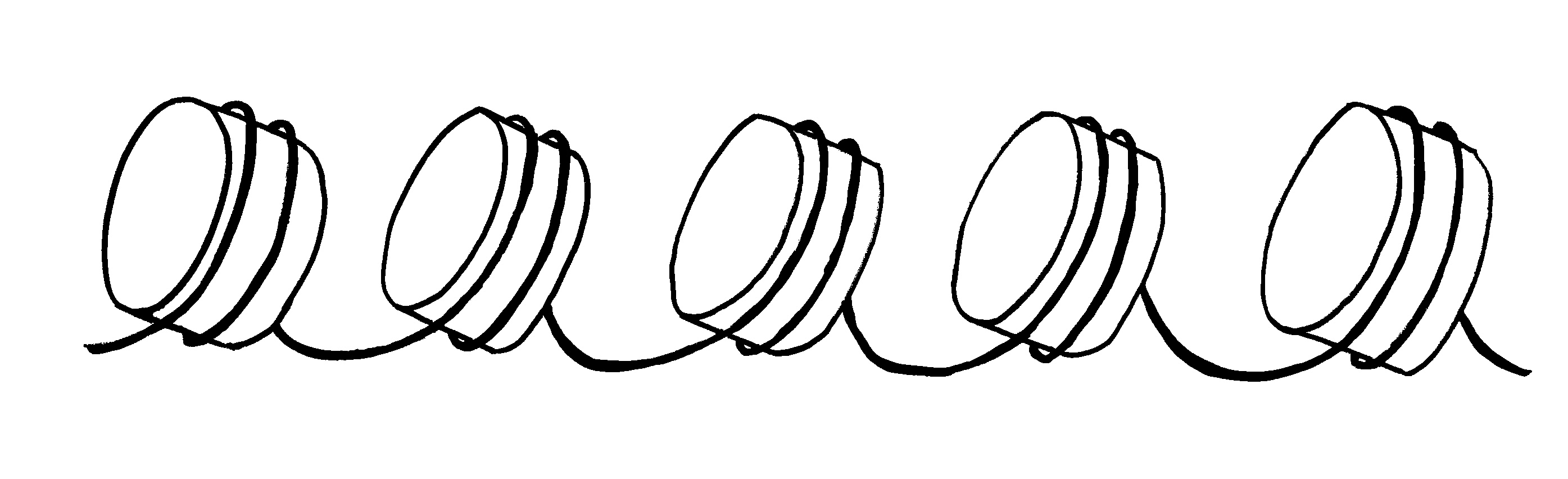

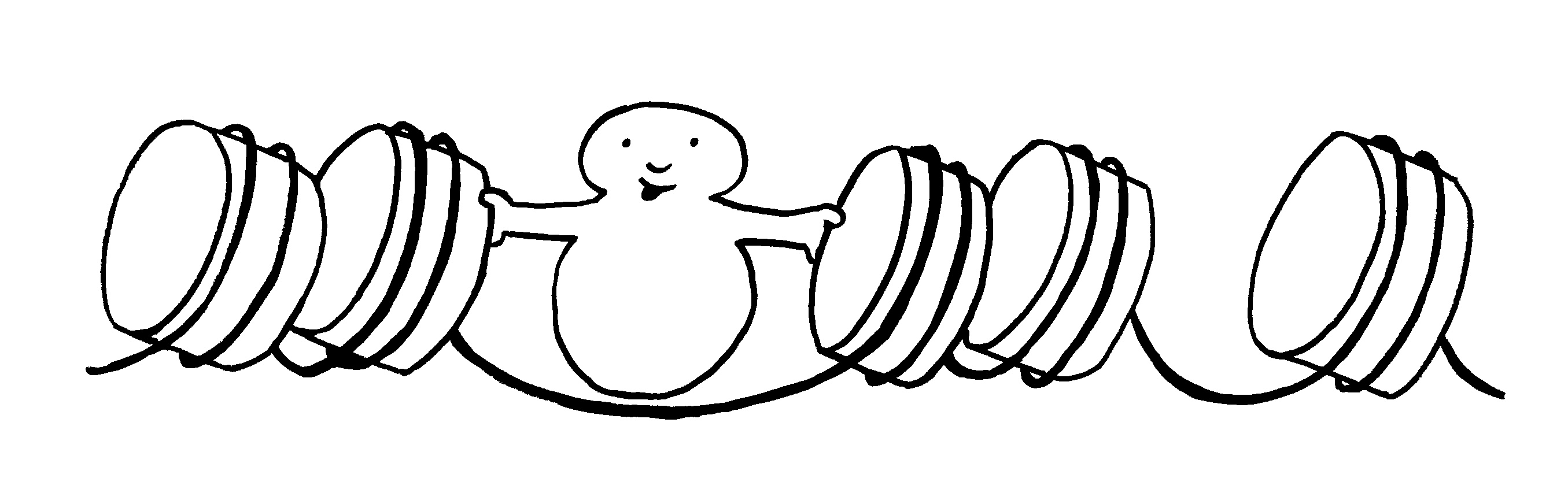

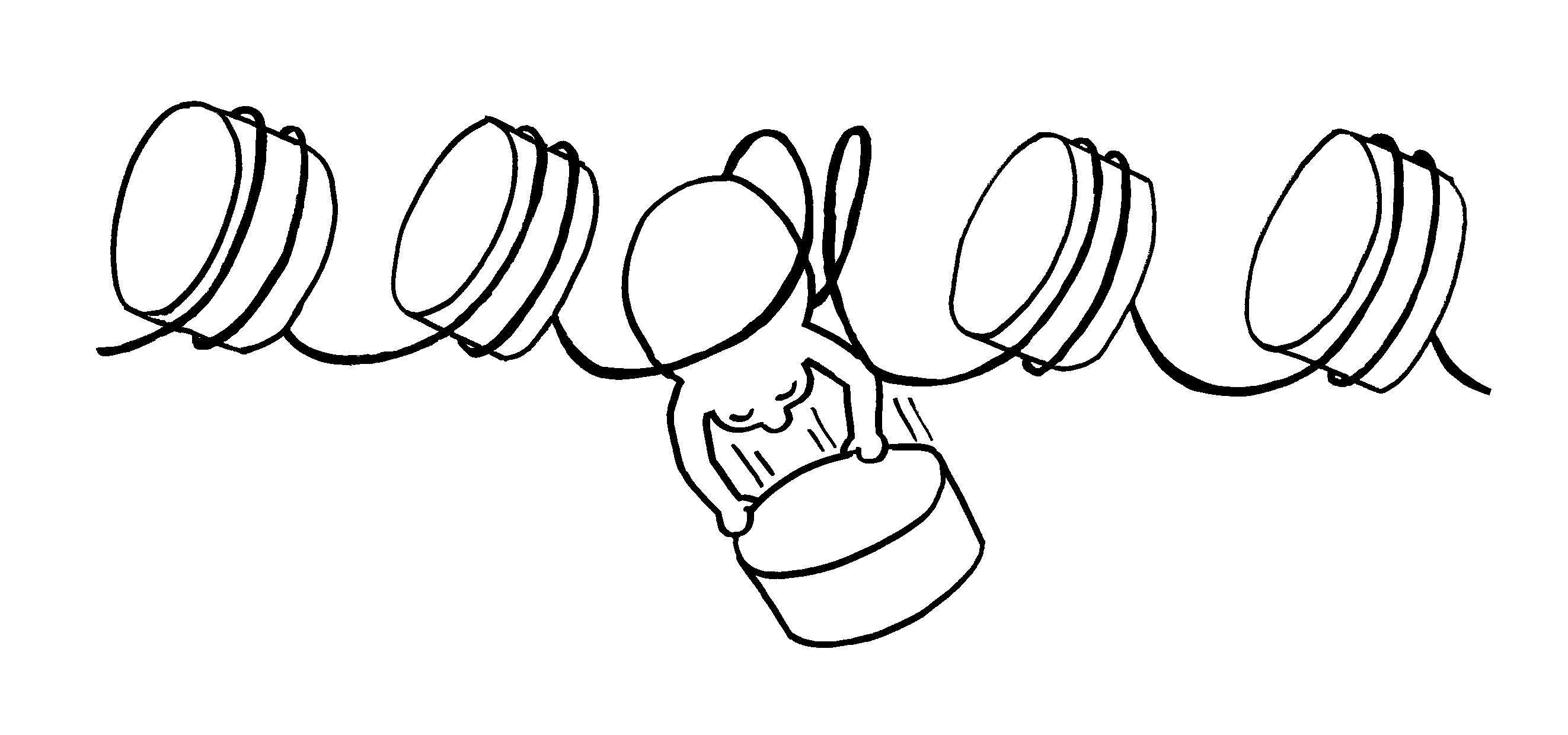

Unten: Andere Botenstoffe setzen keinen direkten Kontakt zwischen Sender und Empfänger voraus. Sie können weitere Strecken zurücklegen, da sie chemisch stabiler sind. Zu ihnen zählt Interleukin-10 (IL-10), ein Protein aus zwei Ketten mit je 160 Aminosäuren. Da es so groß ist, kann es nicht durch eine Zellmembran diffundieren, sondern muss an einen spezifischen Rezeptor in der Membran binden. Dazu später mehr.

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de