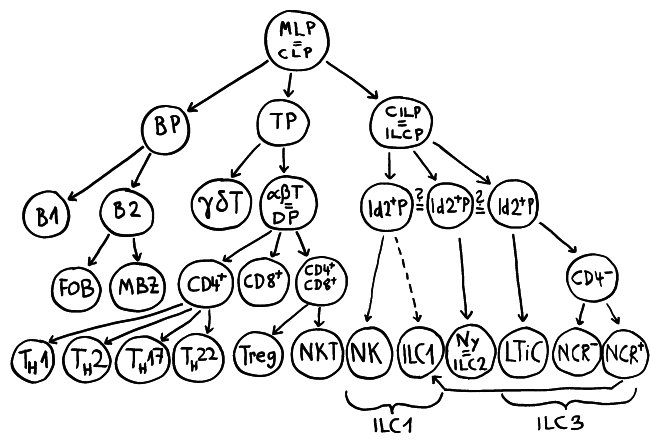

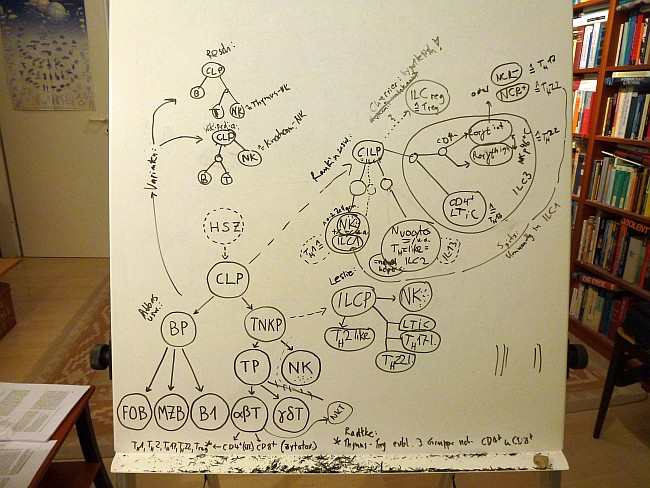

Eigentlich wollte ich nahtlos an die Lektüre und die Schreiberei vor dem Urlaub anschließen und „eben schnell“ den sogenannten hämatopoetischen Stammbaum skizzieren, also die Entwicklungwege der verschiedenen Blutzellen, die alle aus demselben Typ von Stammzellen hervorgehen (HSZ = hämatopoietische Stammzelle) . Doch alle Abbildungsvorlagen in meinen Lehrbüchern und in der Wikipedia erweisen sich als veraltet oder grob unvollständig.

Nach umfangreichen Recherchen hier schon mal Teil 1 – noch ohne die Lymphozyten und ihre Verwandten, die aus dem mit einem Sternchen gekennzeichneten multilineage progenitor (MLP) hervorgehen.

Relativ neu ist die Erkenntnis, dass die neutrophilen Granulozyten (NG) nicht näher mit den eosinophilen Granulozyten (EoG) und den basophilen Granulozyten (BG) verwandt sind, also nicht auf dem rechten, erythro-myeloiden Ast, sondern auf dem linken, dem lympho-myeloiden Ast des Baums angesiedelt sind.

Interessant auch, dass die basophilen Granulozyten den Mastzellen (MZ) näherstehen als den eosinophilen Granulozyten. Die alte Klassifikation anhand des mikroskopischen Erscheinungsbilds (alle drei Granulozyten enthalten zahlreiche kleine Vesikel oder „Körnchen“, die granula) führt also etwas in die Irre.

Fortsetzung folgt – und dann wird es richtig kompliziert, denn einige der neu entdeckten lymphoiden Zelltypen haben noch nicht einmal eingedeutschte Namen, von klaren Familienverhältnissen ganz zu schweigen!

(v. l. n. r., außer den 4 oben genannten Zelltypen: DZ = dendritische Zellen, Mo = Monozyten, MΦ = Makrophagen, E = Erythrozyten, M = Megakaryozyten; P steht jeweils für Progenitor = Vorläuferzelle)