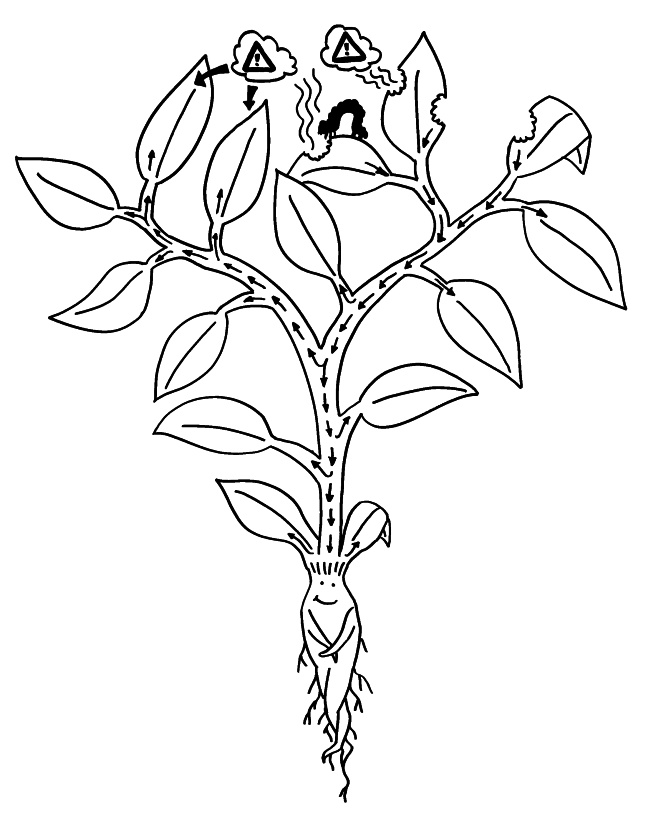

Skizze zum Immunsystem der Pflanzen; Erläuterungen folgen im Buch

Schlagwort-Archiv: VOC

Das Pflanzen-Immunsystem verwendet flüchtige Warnstoffe

Skizze für Teil III des Buches (Evolution des Immunsystems):

Pflanzen enthalten keine frei beweglichen Immunzellen, sondern müssen die Abwehr von Pathogenen und Fressfeinden lokal organisieren. Bei einem lokalen Angriff steht zu erwarten, dass als nächstes ein Blatt ganz in der Nähe des bereits befallenen oder angenagten Gewebes angegriffen wird. Botenstoffe, die über die Leitbündel transportiert würden, wären u. U. sehr lange unterwegs und würden zu stark verdünnt. Daher setzen Pflanzen auf flüchtige Warnstoffe, die über den kürzeren Luftweg ans Ziel gelangen und dort prophylaktisch die Abwehr ankurbeln (Priming).

Pflanzen enthalten keine frei beweglichen Immunzellen, sondern müssen die Abwehr von Pathogenen und Fressfeinden lokal organisieren. Bei einem lokalen Angriff steht zu erwarten, dass als nächstes ein Blatt ganz in der Nähe des bereits befallenen oder angenagten Gewebes angegriffen wird. Botenstoffe, die über die Leitbündel transportiert würden, wären u. U. sehr lange unterwegs und würden zu stark verdünnt. Daher setzen Pflanzen auf flüchtige Warnstoffe, die über den kürzeren Luftweg ans Ziel gelangen und dort prophylaktisch die Abwehr ankurbeln (Priming).

(Weitere Erläuterungen folgen im Buch.)

Literaturliste zum Immunsystem der Pflanzen, Teil 5

Sinn und Anfang der Liste: s. Teil 1.

Robert Fluhr: Sentinels of Disease. Plant Resistance Genes. Plant Physiology 127, 2001, 1367-1374.

[Achtung, ziemlich alt!] Angeborene Immunabwehr, Mustererkennungsgene, erworbene Immunabwehr, Wächter, Resistenz, R-Gene, LRR, CC, TIR, NBD, CARD, Evolution, Amonisäureaustausch, positiove Selektion, Ka/Ks, Tiere, konservierte Sequenzen, N-Gen, gemeinsamer einzelliger Urahn, Prokaryoten, Metazoen, Gymnospermen, Angiospermen, Genkonversion, Clustering, Selektionsdruck, Getreide.

Glen L. Wheeler et al.: Genome Analysis of the Unicellular Green Alga Chlamydomonas reinhardtii Indicates an Ancient Evolutionary Origin for Key Pattern Recognition and Cell-Signaling Protein Families. Genetics 179/1, 2008, 193-197, doi: 10.1534/genetics.107.085936

Evolution, Signale, Adhäsion, Mehrzelligkeit, Metazoen, Algen, SRCR, CTLD, Volvox, angeborenes Immunsystem der Tiere, Opisthokonta (Tiere und Pilze), Choanoflagellaten, Chlorophyten, Landpflanzen, gemeinsamer Vorfahr, PAMPs, Chemotaxis, Chemorezeption, Einzeller, Parasiten, Viren, tyrosinkinasen, TKs, Arabidopsis, Reis, Tyrosinphosphoryliserung, Proteintyrosinphosphatase, PTPs. Weiterlesen

Literaturliste zum Immunsystem der Pflanzen, Teil 4

Sinn und Anfang der Liste: s. Teil 1.

Saskia A. Hogenhout et al.: Emerging Concepts in Effector Biology of Plant-Associated Organsims. MPMI 22/2, 2009, 115–122, doi: 10.1094/MPMI-22-2-0115

Definitionen und Konzepte; molekulare Mimikry, insbesondere Hormon-Mimikry: Jasmonin/Isoleucin vs. Coronatin, AtPub14 vs. AvrptoB; Effektoren = „Parasitengene, die sich im Wirtskörper und -verhalten phänotypisch niederschlagen“ (Dawkins); gramnegative Bakterien: TTSS = T3SS = Typ-III-Sekretionssystem; Resistenz, R-Gene, R-Proteine; Avirulenz als älteres konzept i.Vgl. zu Effektoren; extended phenotype, PAMPs, Toxine, Abbauenzyme; Biotrophe; Haustorien; Effektoren im Apoplast; ein Effektor – viele Ziele im Wirt; Hemmung der Abwehr über drei Zielprozesse: Protein-Turnover, RNA-Homöostase, Phosphorylierung; Oomyceten; Effektoren können nicht nur das Immunsystem hemmen, sondern auch Pflanzenverhalten und -entwicklung beeinflussen; Pseudomonas syringae, Xanthomonas citri, Gibberella fujikuroi, Cladosporium fulvum: Öffnung der Stomata, Hypertrophie, Nekrose, Geschwulste, übermäßiges „Schießen“; Agrobacterium; Weiterlesen