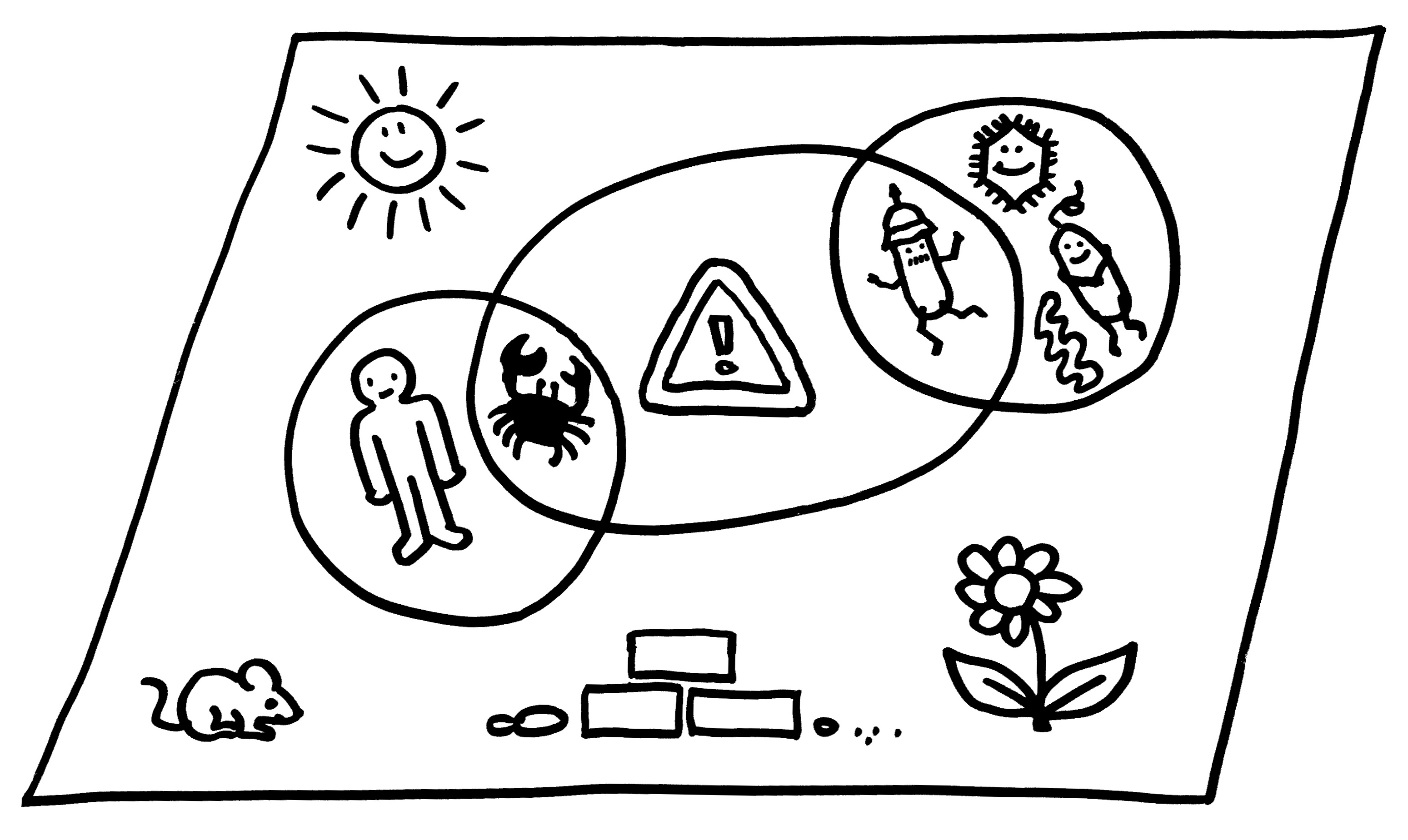

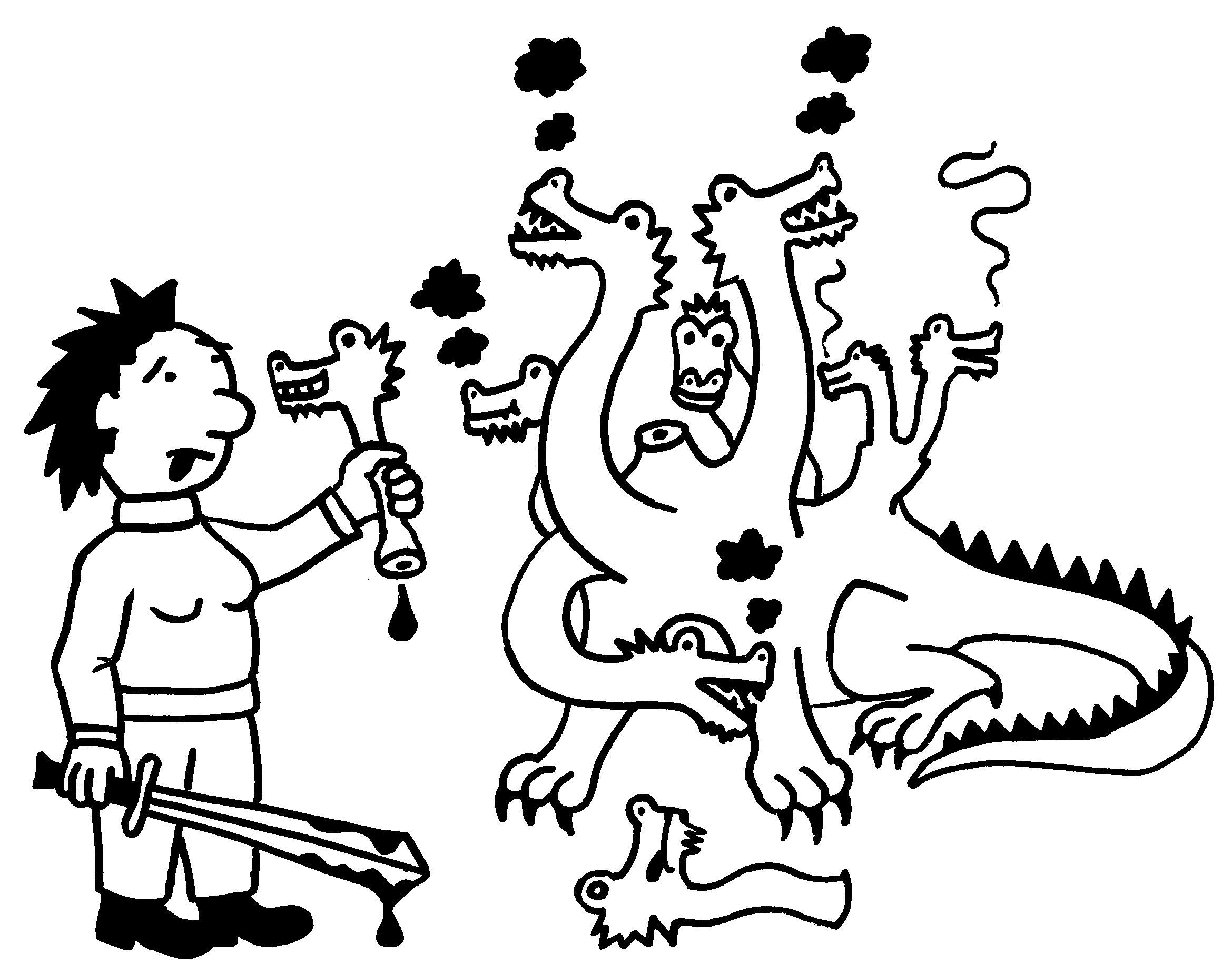

Die Antigen-Landschaft. Nach herkömmlichem Verständnis müsste das Immunsystem alles angreifen, was von außen kommt, also außerhalb des linken Kreises liegt. Dazu gehören aber auch harmlose belebte und unbelebte Stoffe, die keinen Alarm auslösen – außer im Falle einer Allergie. Das Immunsystem reagiert nicht einmal auf alle Mikroben (rechter Kreis), sondern normalerweise nur auf Krankheitserreger. Außerdem bekämpft es Krebs, der durchaus zu unserem Körper gehört. Es erkennt also Gefahren (mittleres Oval), ganz gleich, ob diese nun im eigenen Körper entstehen oder von außen eindringen.

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de