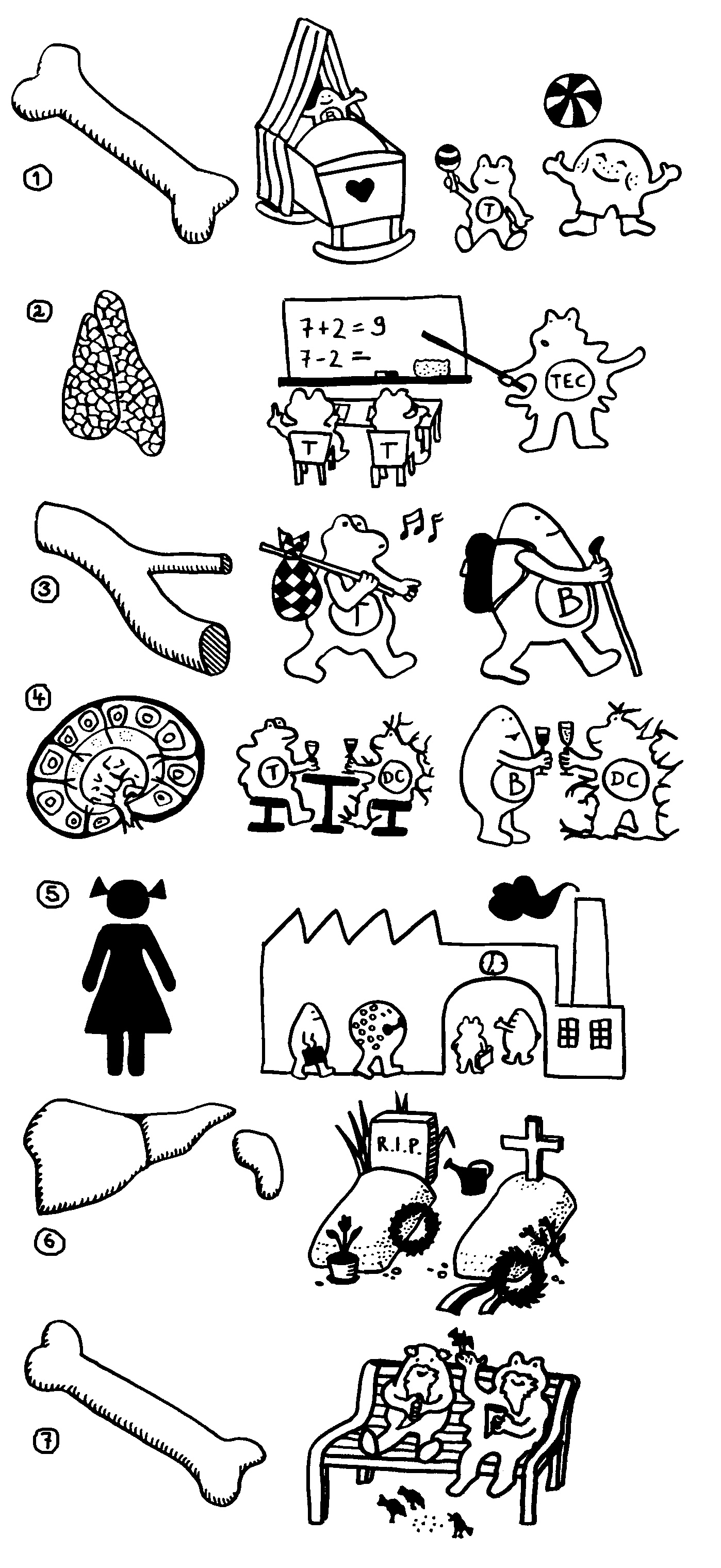

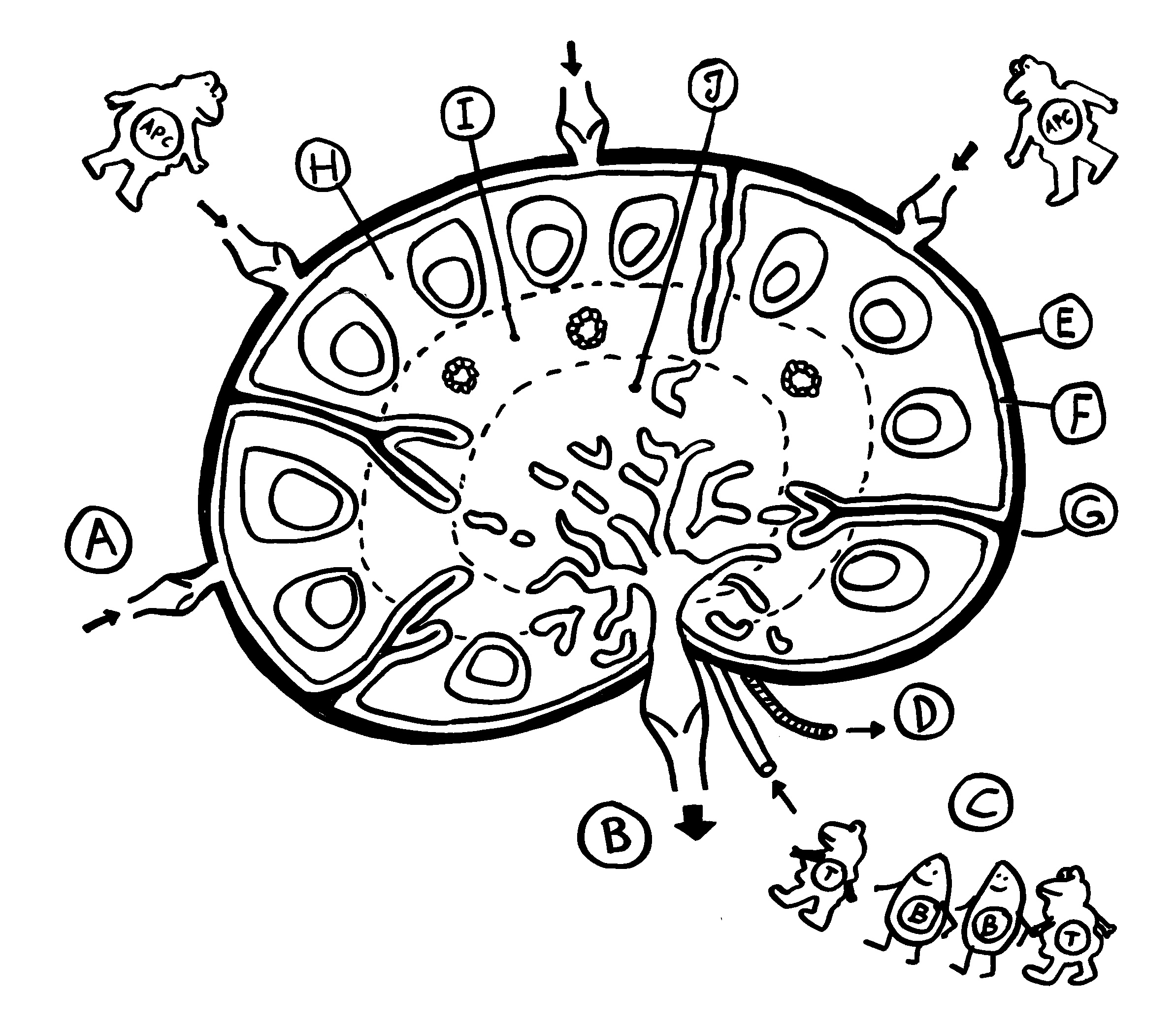

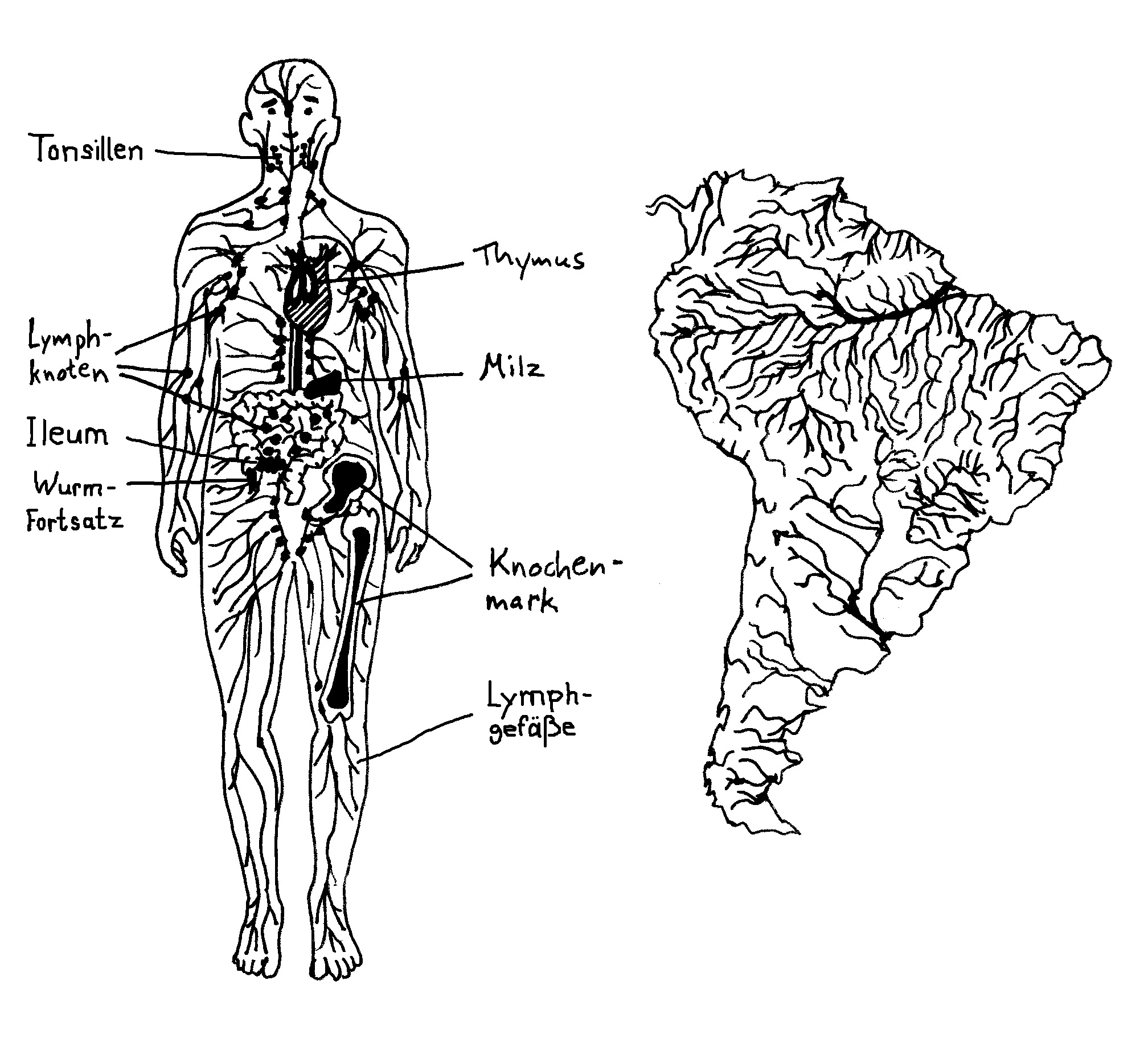

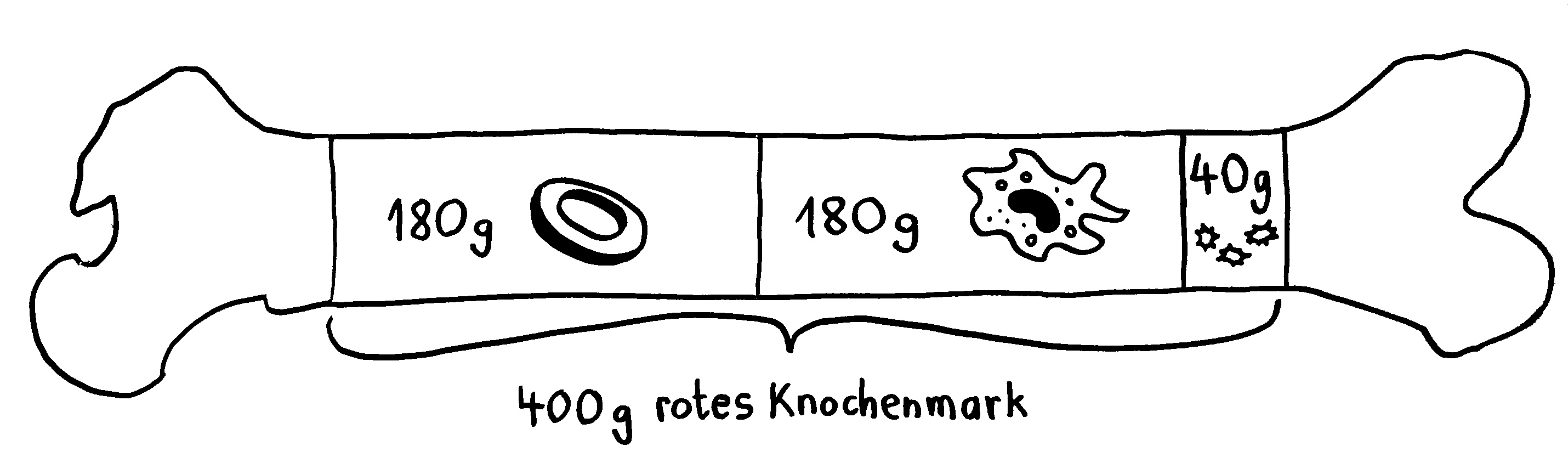

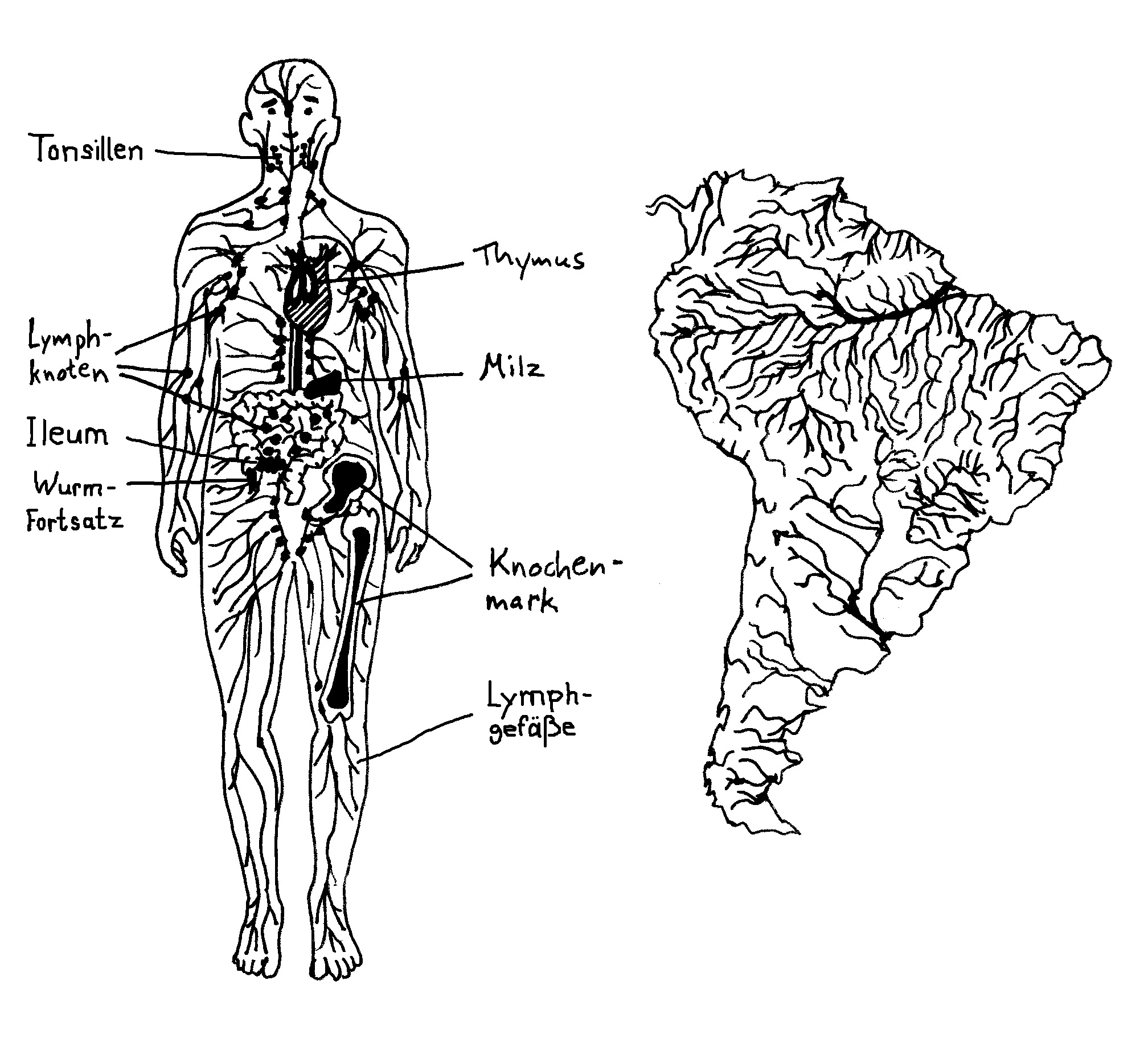

Der Thymus (vor dem Herzen) und das rote Knochenmark (bei Erwachsenen in den Schulterblättern und Beckenknochen, bei Kindern auch in den Röhrenknochen) sind die primären Lymphorgane. Zu den sekundären Lymphorganen zählen die Lymphgefäße, die

Milz und die Lymphknoten, in denen den Immunzellen Antigene präsentiert werden. Besonders viele Lymphknoten finden sich an den Übergängen zum Rumpf, also in der Leistengegend, unter den Achseln und im Hals, und in der Darmschleimhaut (v. a. im Krummdarm

oder Ileum und im Wurmfortsatz oder Appendix).

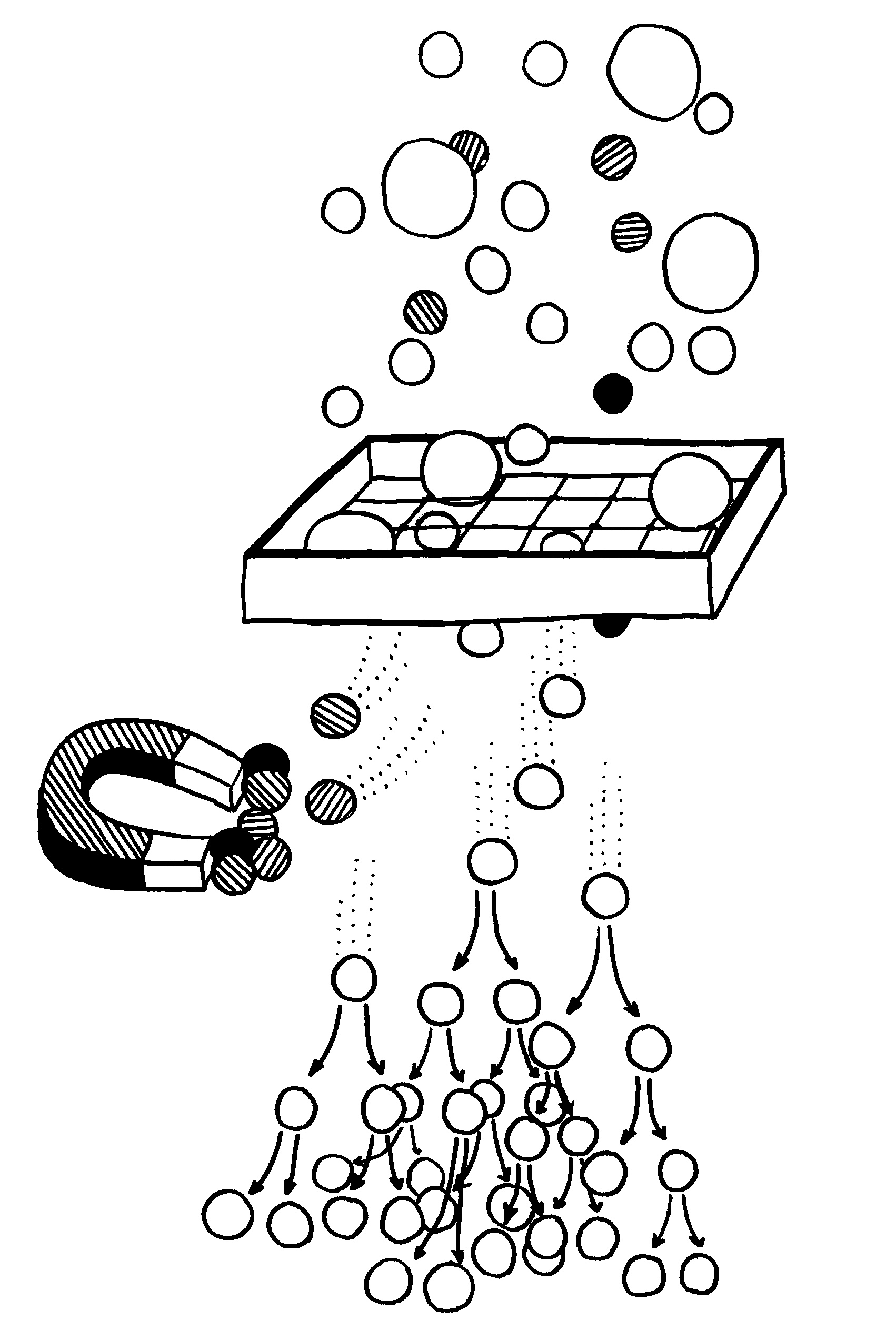

So, wie sich ein Kontinent aus den Einzugsgebieten seiner Flüsse zusammensetzt, ist der Körper in Lymph-Einzugsgebiete untergliedert. In einem Lymphknoten landen also Antigene aus immer

demselben Körperteil, sodass die Immunzellen am richtigen Ort aktiviert werden.

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de