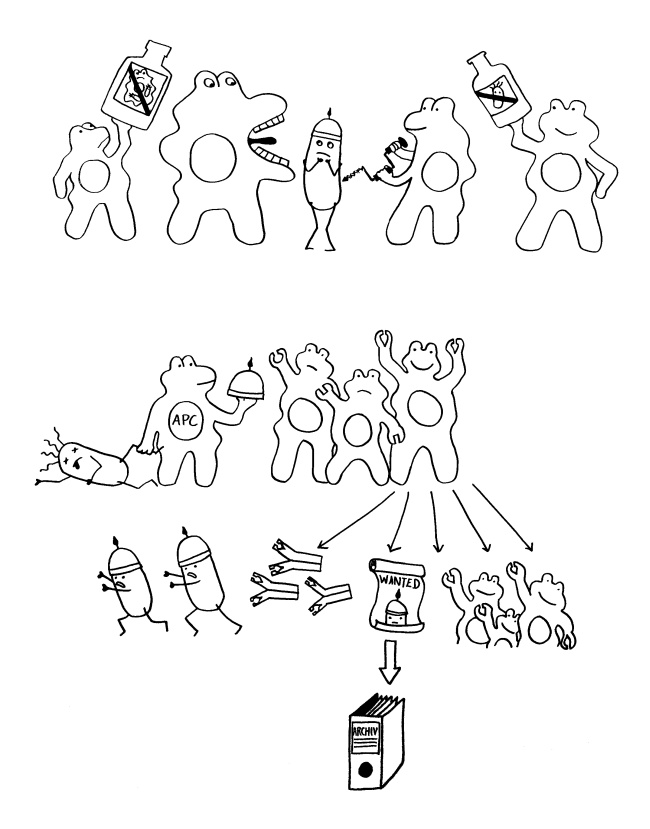

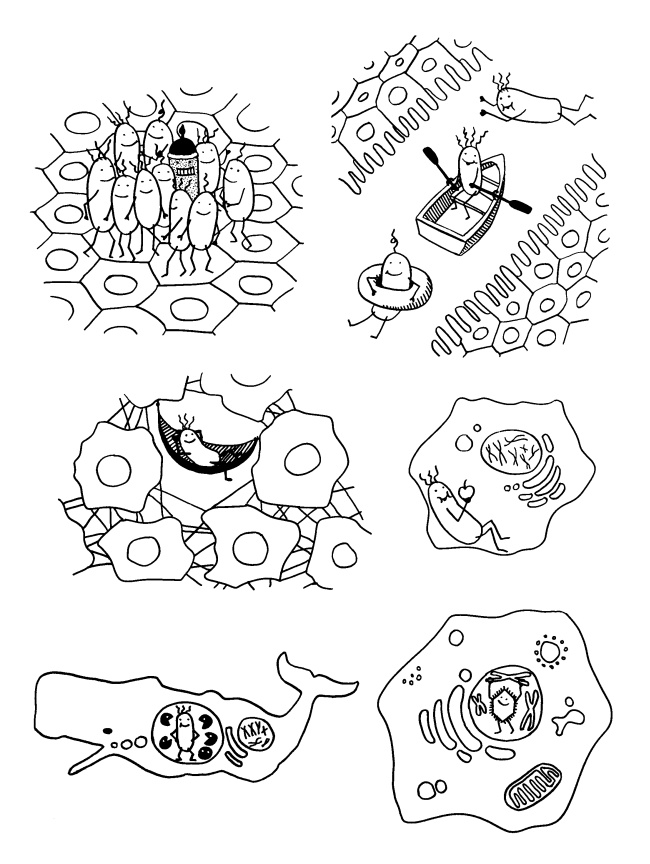

Welche Maßnahmen das Immunsystem gegen einen Krankheitserreger ergreift, hängt auch von seinem Aufenthaltsort ab: Antikörper können Antigene zum Beispiel nur außerhalb von Zellen erkennen, zur Vernichtung markieren oder außer Gefecht setzen. Auch die Zellen der Immunabwehr können nur in den Zellzwischenräumen und in der Blutbahn patrouillieren und weder auf unsere Oberhaut noch in andere Zellen wandern. Befallene Körperzellen machen sich aber durch Oberflächenmarker bemerkbar und werden dann z. B. von Phagozyten vertilgt.

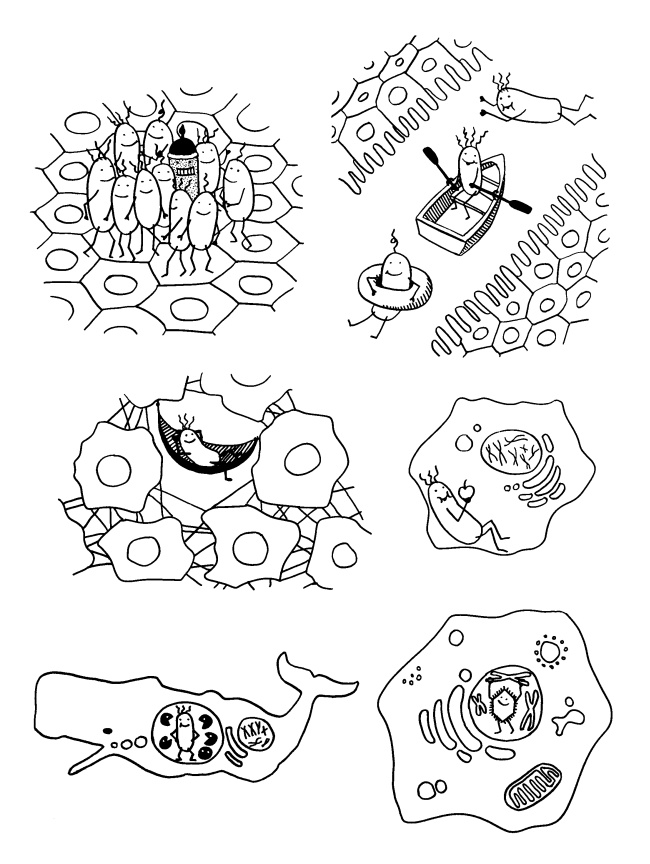

Oben links: Viele Bakterien leben auf unserer Haut. Die meisten sind gutartig, ja, sie verteidigen uns sogar gegen Krankheitserreger, indem sie ihnen den Platz wegnehmen oder chemische Substanzen ausscheiden, die den Erregern schaden oder unseren Körper frühzeitig vor einem Angriff warnen. Gelegentlich mischen sich jedoch Schurken unter unsere Hautflora.

Oben links: Viele Bakterien leben auf unserer Haut. Die meisten sind gutartig, ja, sie verteidigen uns sogar gegen Krankheitserreger, indem sie ihnen den Platz wegnehmen oder chemische Substanzen ausscheiden, die den Erregern schaden oder unseren Körper frühzeitig vor einem Angriff warnen. Gelegentlich mischen sich jedoch Schurken unter unsere Hautflora.

Oben rechts: Im Darmlumen tummeln sich ebenfalls zahlreiche Bakterien. Solange sie dem Darmepithel und dem von den Epithelzellen ausgeschiedenen schützenden Schleim nicht zu nahe kommen, bleiben sie unbehelligt.

Mitte links: Auch in den Zellzwischenräumen können sich Erreger ansiedeln. Hier müssen sie allerdings vor patrouillierenden Immunzellen und vor Antikörpern auf der Hut sein.

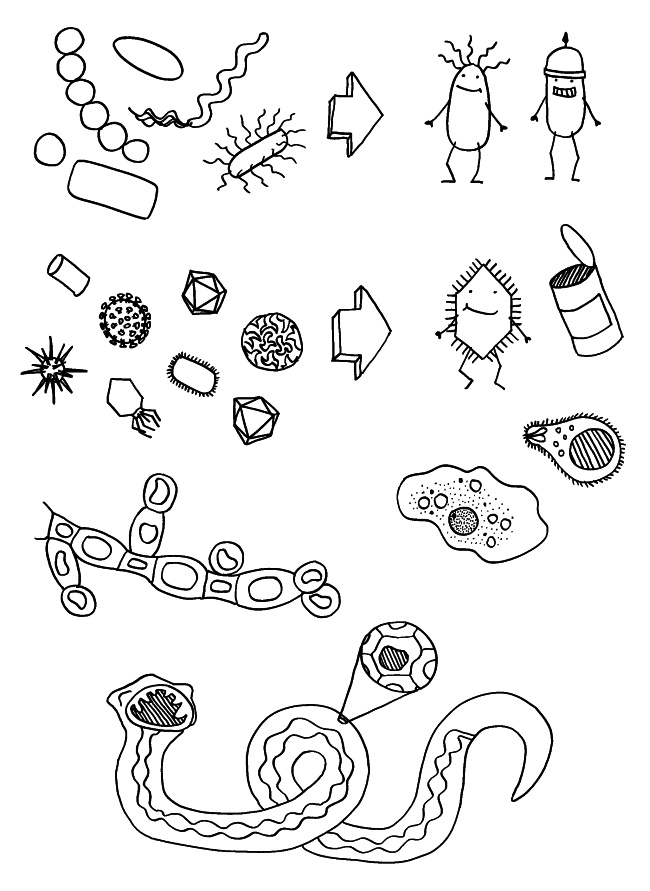

Mitte rechts: Etliche Bakterien und Viren dringen in unsere Zellen ein. Die Bakterien leben dort im Zytoplasma, während …

Unten rechts: … das Erbgut der Viren in den Zellkern gelangt und sich dort unter unser eigenes Erbgut mischt, um die Vermehrungsmaschinerie unserer Zellen zu nutzen. (Die Virenhüllen bleiben draußen, anders als es diese Skizze suggeriert – aber nacktes Viren-Erbgut ist schwer zu visualisieren.)

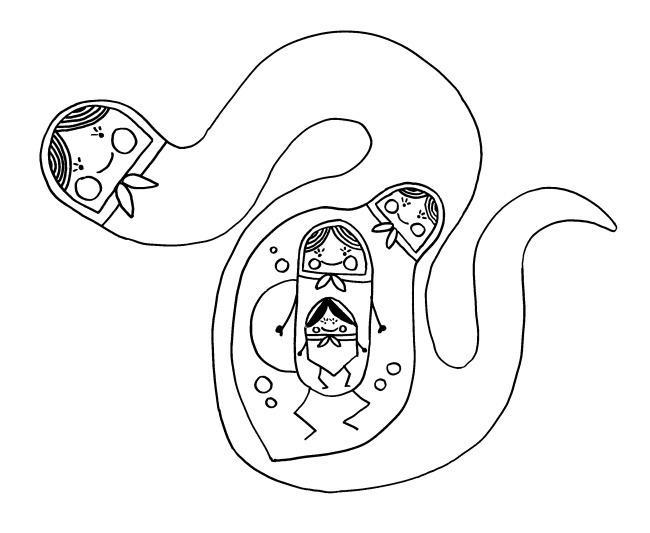

Unten links: Die Phagozyten unseres Immunsystems verschlingen Erreger und sollen sie eigentlich in ihren Vesikeln mit Hilfe von Enzymen und aggressiven Sauerstoffverbindungen abtöten und verdauen. Etliche Erreger haben aber Abwehrmechanismen entwickelt, sodass sie in den Verdauungsvesikeln überleben können.

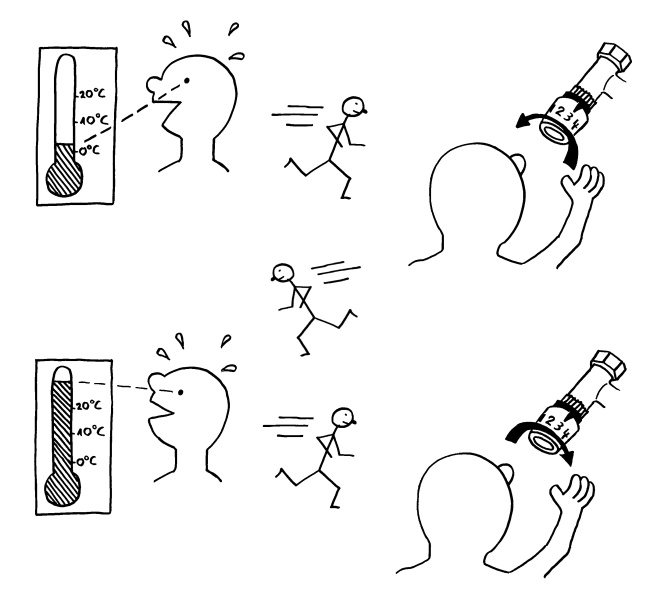

Genau wie das Einstellen der Heizung in Rennerei ausarten kann, kommt es auch in biologischen Regelsystemen wegen Zeitverzögerungen leicht zum Überschießen, sodass ständig nachgeregelt werden muss. Außerdem beeinflussen oft mehrere veränderliche Parameter die jeweilige Größe – so, wie die Temperatur an einem Ort unter anderem von der Sonneneinstrahlung, der Wohnbebauung, Wind und Schneefall abhängt: Weiterlesen

Genau wie das Einstellen der Heizung in Rennerei ausarten kann, kommt es auch in biologischen Regelsystemen wegen Zeitverzögerungen leicht zum Überschießen, sodass ständig nachgeregelt werden muss. Außerdem beeinflussen oft mehrere veränderliche Parameter die jeweilige Größe – so, wie die Temperatur an einem Ort unter anderem von der Sonneneinstrahlung, der Wohnbebauung, Wind und Schneefall abhängt: Weiterlesen