Basophile Granulozyten sind vermutlich an der Zeckenabwehr beteiligt.

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de

Der hämatopoetische Stammbaum zeigt, wie die Blutzellen miteinander verwandt sind. Alle gehen aus hämatopoetischen Stammzellen (HSC) hervor. Hier ist der myeloische Ast dargestellt. Die Entstehung der Lymphozyten und ihrer Verwandten aus dem multilineage progenitor (*) folgt in Abb. 120. Die fertigen Blutzellen sind unten in den Zeilen »Blut« und »Gewebe« aufgereiht. Rechts in der Blut-Reihe stehen die roten Blutkörperchen und die winzigen Blutplättchen, die beide nicht zu den Immunzellen zählen. Dendritische Zellen und Mastzellen findet man im Blut kaum, weil sie nach ihrer Entstehung gleich ins Gewebe einwandern. Makrophagen entstehen ohnehin erst im Gewebe, und zwar aus eingewanderten Monozyten.

Die neutrophilen Granulozyten (NG) sind offenbar nicht näher mit den eosinophilen Granulozyten (EoG) und den basophilen Granulozyten (BG) verwandt. Außerdem stehen die basophilen Granulozyten den Mastzellen (MC) näher als den eosinophilen Granulozyten. Die klassische Einteilung anhand des mikroskopischen Erscheinungsbilds (zahlreiche Vesikel oder »Körnchen« = granula in allen Granulozyten) führt also in die Irre.

V. o. n. u. und v. l. n. r.: HSC = hämatopoetische Stammzelle, MPP = multipotent progenitor, LMPP = lymphoid-primed multipotent progenitor, EMP = erythro-myeloid progenitor, MLP = multilineage progenitor, GMP = granulocyte/monocyte progenitor, EoBP = eosinophil/basophil progenitor, MEP = myeloid-erythroid progenitor, DP = dendritic cell progenitor, MoP = monocyte progenitor, NP = neutrophil progenitor, EoP = eosinophil progenitor, BMCP = basophil/mast cell progenitor, EP = erythrocyte progenitor, MP = megakaryocyte progenitor, BP = basophil progenitor, MCP = mast cell progenitor; DC = dendritische Zelle, Mo = Monozyt, NG = neutrophiler Granulozyt, EoG = eosinophiler Granulozyt, BG = basophiler Granulozyt, MC = Mastzelle, MΦ = Makrophage. Progenitor heißt Vorläufer.

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de

Unter den etwa 7400 Leukozyten (weißen Blutkörperchen) in einem Mikroliter Blut eines gesunden Menschen sind ungefähr 2500 Lymphozyten. Von diesen wiederum sind etwa 46 Prozent T-Helferzellen (Th), 19 Prozent zytotoxische T-Zellen (zT), 7 Prozent natürliche Killerzellen (NK), 5 Prozent γδ-T-Zellen und 23 Prozent B-Zellen. Einige Leukozytentypen wie die dendritischen Zellen kommen im Blut kaum vor, da sie nach ihrer Entstehung gleich ins Gewebe einwandern. Die roten Blutkörperchen und die Blutplättchen sind viel zahlreicher als die Leukozyten.

All diese Werte haben auch bei Gesunden große Spannbreiten. Abweichungen von den hier genannten Zahlen sind noch kein Grund zur Sorge.

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de

Von oben nach unten:

Knochenmark als Kinderstube

Thymus als T-Zell-Schule

Wanderjahre in den Gefäßen

Speed-Dating in Lymphknoten

Arbeit im ganzen Körper

Tod in der Leber oder Milz

Überlebensnischen im Knochenmark oder der Milz

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de

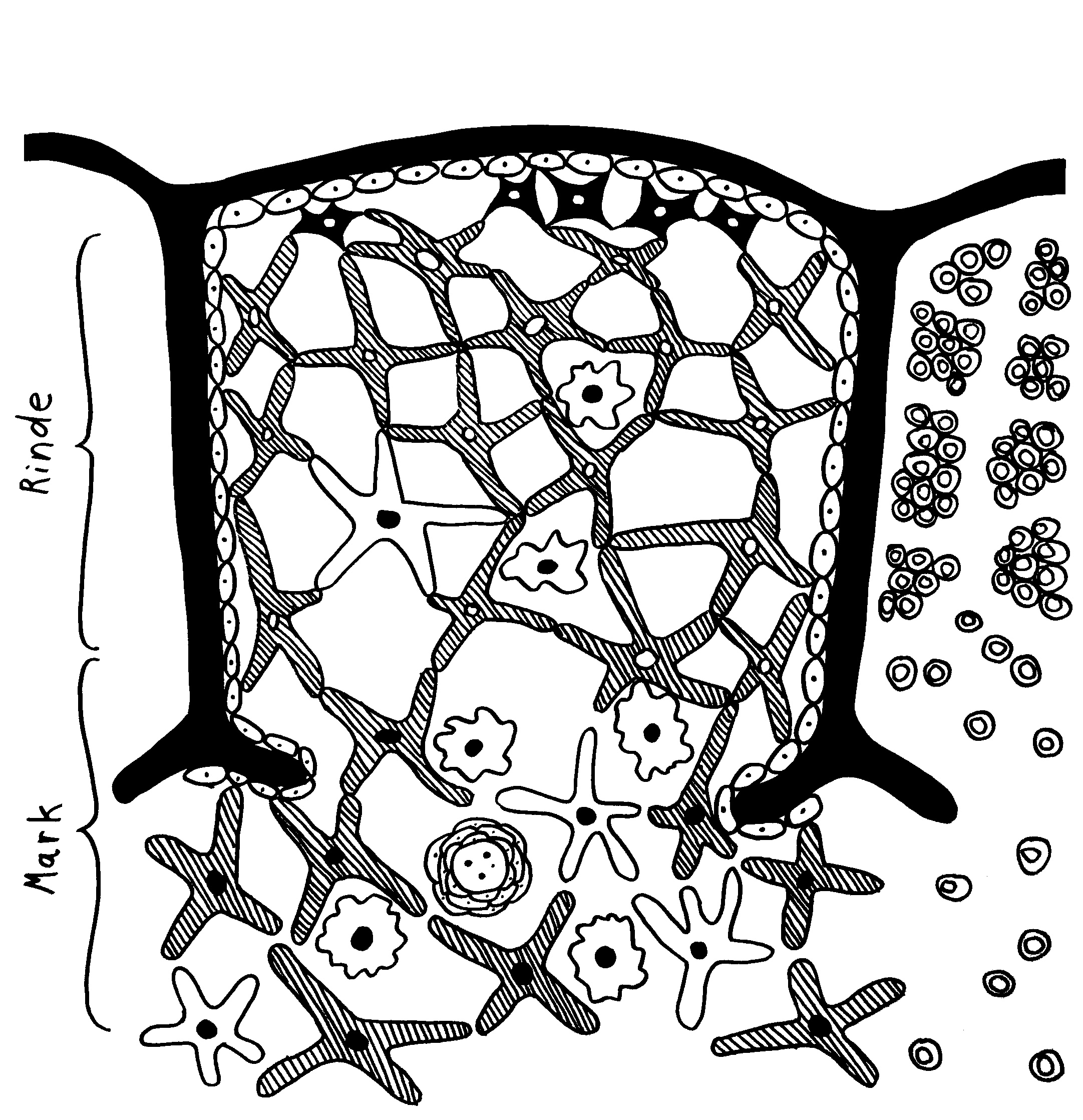

Lymphknoten sind im Normalzustand einen halben bis einen Zentimeter groß und

nierenförmig. Bei der Krankheitsabwehr schwellen sie an. Sie dienen dem Kontakt

zwischen antigenpräsentierenden Zellen (APC) und den T- und B-Zellen.

A afferentes (hineinführendes) Lymphgefäß

B efferentes (herausführendes) Lymphgefäß

C Arterie als Zulieferer für naive B- und T-Zellen

D Vene

E Bindegewebskapsel

F Randsinus (Lymphkanal)

G Septum aus Bindegewebe mit kortikalem Sinus (Lymphkanal)

H Rinde, darin Follikel (B-Zell-Zonen) mit Keimzentren

I T-Zell-Zone mit dünnen venösen Blutgefäßen (im Querschnitt)

J Mark

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de

Der Thymus (vor dem Herzen) und das rote Knochenmark (bei Erwachsenen in den Schulterblättern und Beckenknochen, bei Kindern auch in den Röhrenknochen) sind die primären Lymphorgane. Zu den sekundären Lymphorganen zählen die Lymphgefäße, die

Milz und die Lymphknoten, in denen den Immunzellen Antigene präsentiert werden. Besonders viele Lymphknoten finden sich an den Übergängen zum Rumpf, also in der Leistengegend, unter den Achseln und im Hals, und in der Darmschleimhaut (v. a. im Krummdarm

oder Ileum und im Wurmfortsatz oder Appendix).

So, wie sich ein Kontinent aus den Einzugsgebieten seiner Flüsse zusammensetzt, ist der Körper in Lymph-Einzugsgebiete untergliedert. In einem Lymphknoten landen also Antigene aus immer

demselben Körperteil, sodass die Immunzellen am richtigen Ort aktiviert werden.

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de

Die doppelte Selektion im Thymus führt zur zentralen Toleranz. Bei der positiven Selektion in der Rinde (Sieb) sondern kortikale Epithelzellen T-Zellen aus, die keine MHC-Moleküle binden können. Bei der negativen Selektion im Mark (Magnet) ziehen medulläre Epithelzellen T-Zellen aus dem Verkehr, die stark auf Autoantigene ansprechen und daher Autoimmunreaktionen auslösen würden. Übrig bleiben nur solche T-Zellen, die an MHC-Moleküle mit fremden Antigenen binden.

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de

Im Thymus-Mark findet die negative Selektion statt: Medulläre Thymus-Epithelzellen (mTEC) zaubern alle möglichen körpereigenen Stoffe aus dem Hut und beobachten, welche jungen T-Zellen ein solches Autoantigen erkennen. Solche T-Zellen müssen noch im Thymus ausgeschaltet werden, weil sie sonst Autoimmunreaktionen auslösen würden.

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de

Der Thymus besteht aus Läppchen, in denen man Rinde und Mark unterscheidet. Sie sind von einer Bindegewebskapsel umhüllt und durch Septen (schwarz) voneinander getrennt. In den Hohlräumen des Netzwerks, das die Thymus-Epithelzellen (schraffiert) aufspannen, drängen sich Thymozyten, also die T-Zell-Vorläufer – besonders dicht in der Rinde. Um die Zeichnung übersichtlich zu halten, sind sie nur im rechts angeschnittenen Läppchen eingezeichnet, in dem dafür alle übrigen Zellen ausgeblendet sind. In der Rinde halten die Epithelzellen engen Kontakt, während das Netz im Mark lockerer ist. Auf die übrigen Strukturen und Zelltypen im Thymus komme ich in Band 2 zurück.

Sie dürfen diese Zeichnung gerne in Folien etc. übernehmen, sofern Sie die Quelle angeben: Dr. Andrea Kamphuis, https://autoimmunbuch.de