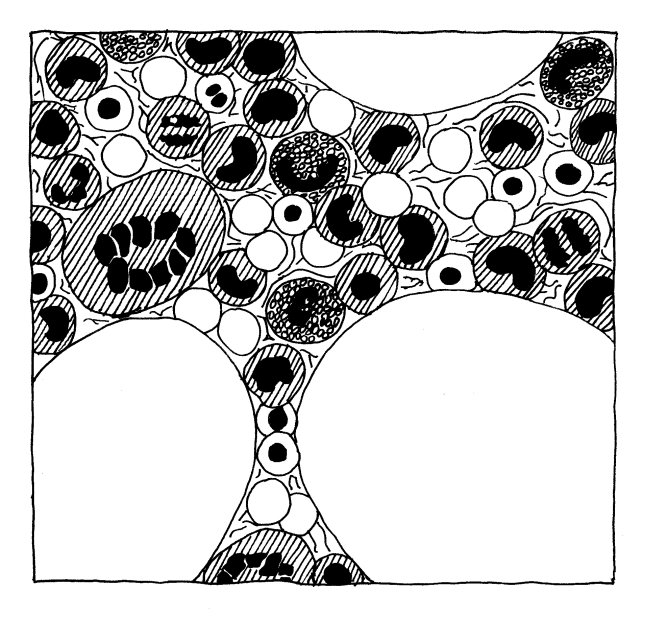

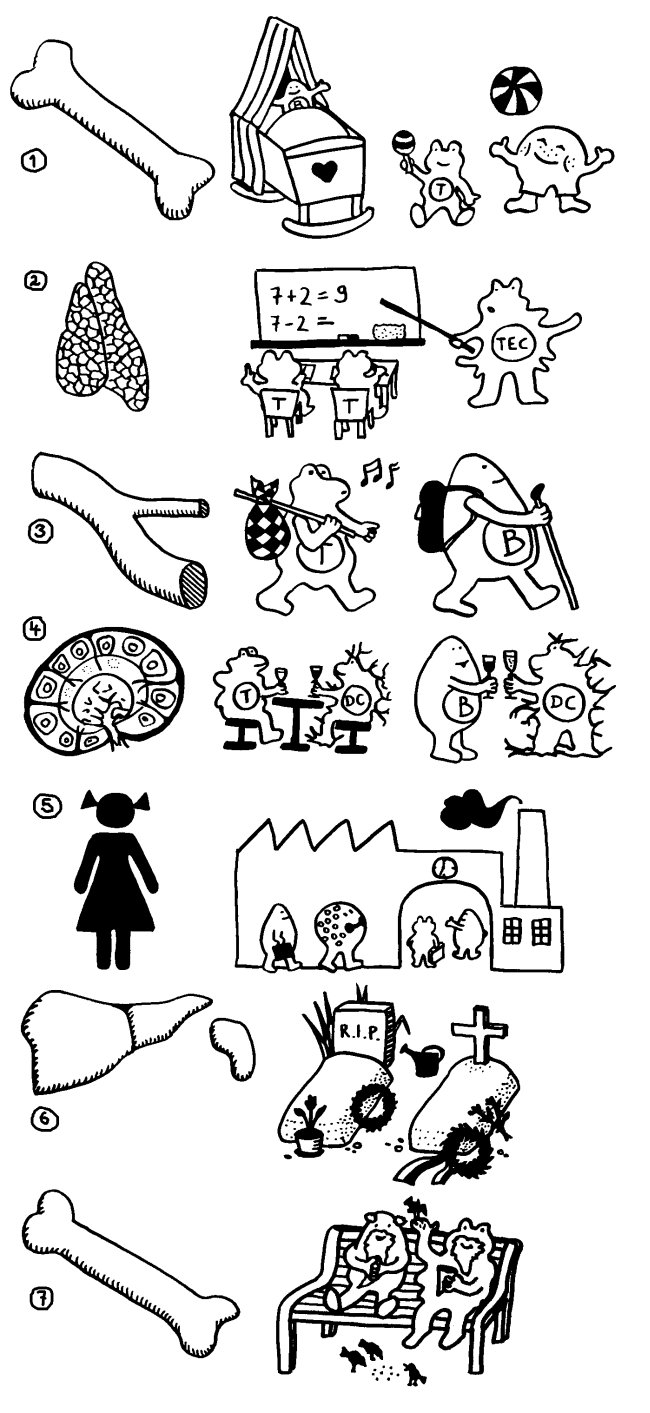

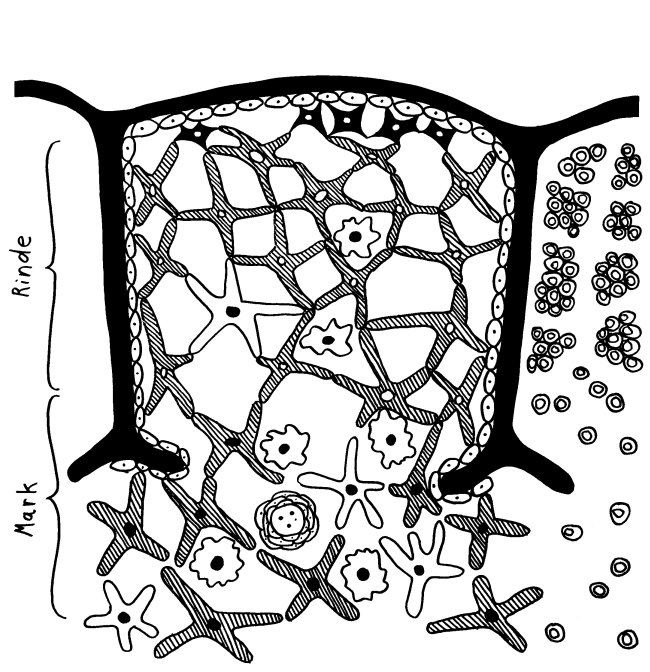

Skizze für das Kapitel über die Organe des Immunsystems in Teil 2 des Buches: ein Thymus-Läppchen, bestehend aus Rinde (Kortex) und Mark (Medulla); Vorlagen: Janeway’s, 7th edition, S. 274, und eine Abbildung auf embryology.ch

Außer der Kapsel und den Septen, in denen auch – nicht dargestellte – Blutgefäße verlaufen, sehen wir

Außer der Kapsel und den Septen, in denen auch – nicht dargestellte – Blutgefäße verlaufen, sehen wir

- den Saum aus subkapsulären Epithelzellen (die „Augen“)

- thymic nurse cells (oben, schwarz)

- kortikale Thymus-Epithelzellen (schraffiert, heller Kern)

- medulläre Thymus-Epithelzellen (mTEC; schraffiert, schwarzer Kern)

- Makrophagen aus dem Knochenmark (blumenförmig, schwarzer Kern)

- dendritische Zellen aus dem Knochenmark (weiße Seesterne)

- ein Hassall-Körperchen (mitten im Mark; Funktion unklar).

In den Hohlräumen des Netzwerks, das die Thymus-Epithelzellen aufspannen, drängen sich T-Zellen – besonders dicht in der Rinde. Um die Abbildung nicht zu unübersichtlich zu machen, habe ich sie im mittleren Thymus-Läppchen weggelassen und ihre Verteilung im angeschnittenen rechten Läppchen angedeutet. Die positive Selektion in der Rinde und die negative Selektion im Mark sorgen für eine starke Ausdünnung, die zum Teil durch die Teilungen der T-Zellen während ihrer Wanderung von der Rinde ins Mark kompensiert wird – siehe nächster Beitrag.

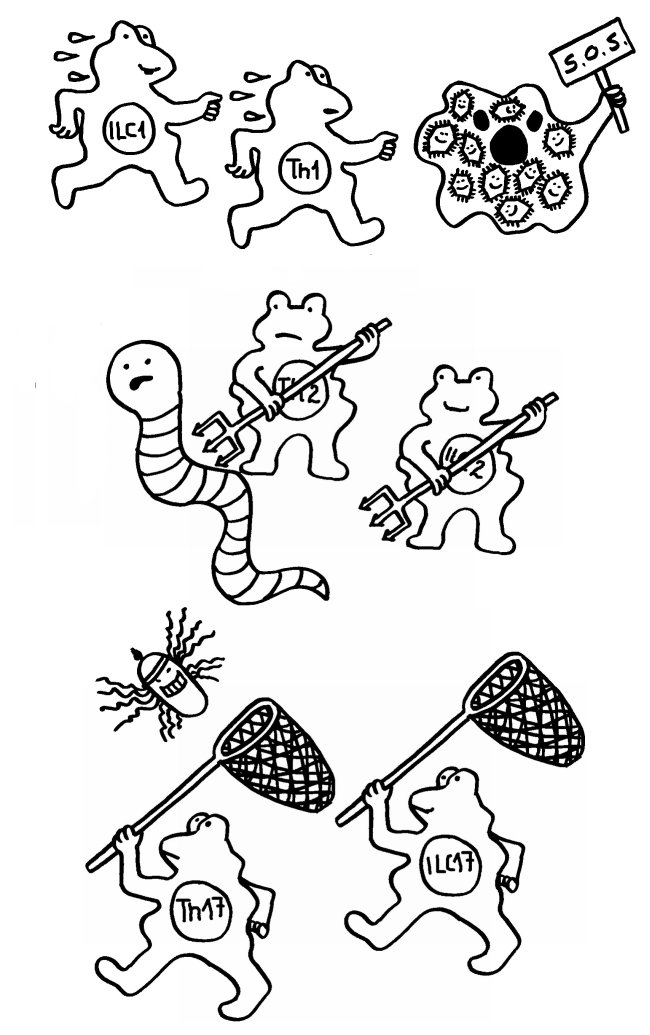

Die negative Selektion habe ich im Mai schon mal im Comic-Stil skizziert.