Ich bin kein Fan der sogenannten Komplementär- oder Alternativmedizin, der die Low-Level-Lasertherapie (LLLT) bislang offenbar zugerechnet wird. Dennoch bespreche ich hier zwei Arbeiten, die aus der ersten klinischen Studie zur Behandlung von Hashimoto-Thyreoiditis mit LLLT hervorgegangen sind. Es bleibt abzuwarten, ob weitere klinische Studien anderer Forschergruppen – auch bei anderen Indikationen und mit längeren Nachbeobachtungszeiträumen – die Wirksamkeit bestätigen.

Der Bedarf an wirksamen ergänzenden Therapien neben der Gabe von L-Thyroxin und ggf. Selen ist bei Hashimoto-Thyreoiditis jedenfalls groß, denn vielen Patientinnen und Patienten geht es trotz sauber eingestellter Hormongaben nicht gut.

Beide Arbeiten stammen von einer Forschergruppe in São Paulo, Brasilien:

Danilo B. Höfling et al.: Clinical Study: Assessment of the Effects of Low-Level Laser Therapy on the Thyroid Vascularization of Patients with Autoimmune Hypothyroidism by Color Doppler Ultrasound. ISRN Endocrinology (2012), 9 Seiten (Open Access)

Danilo B. Höfling et al.: Low-level laser in the treatment of patients with hypothyroidism induced by chronic autoimmune thyroiditis: a randomized, placebo-controlled clinical trial. Lasers Med Sci (2013) 28:743-753 (Paywall)

Die Autoren nennen die Hashimoto-Thyreoiditis durchgängig „chronic autoimmune thyroiditis“ oder CAT. Gemeint ist, wie Definition und Diagnosekriterien zeigen, dasselbe.

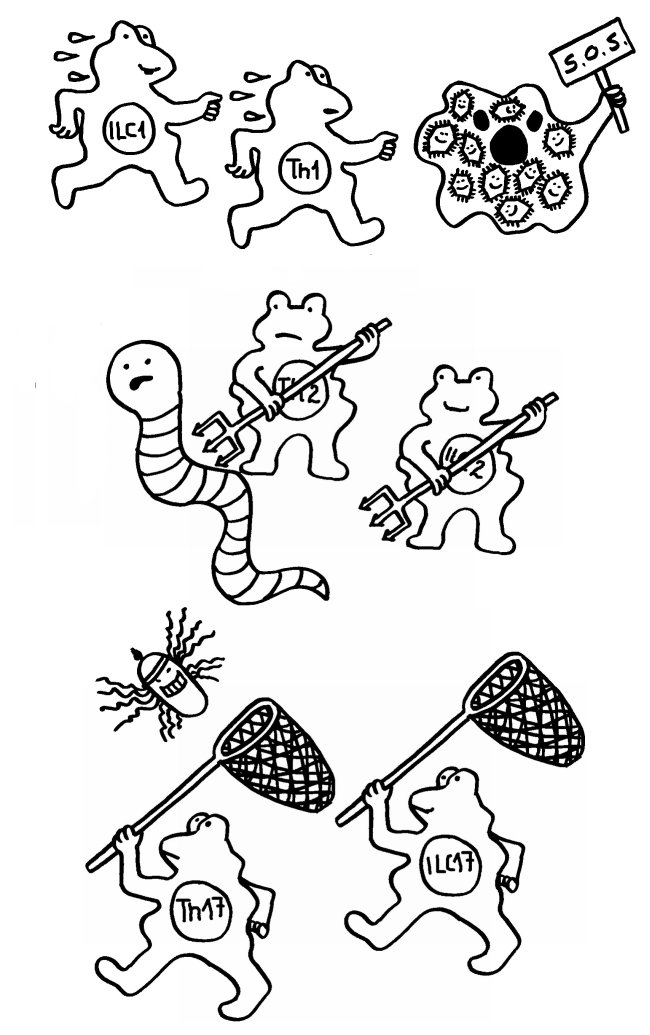

Der mutmaßliche Wirkmechanismus hinter der LLLT: Das Laserlicht soll auf Photoakzeptoren in der Atmungskette der Zellen einwirken, wahrscheinlich auf die Cytochrom-c-Oxidase. Dadurch soll die Produktion von ATP, reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) und Stickstoffmonoxid (NO) angeregt werden und der innerzelluläre Kalziumspiegel steigen. Daraufhin sollen die Zellen mehr Wachstumsfaktoren und Zytokine produzieren, die die Gewebsreparatur fördern. Rotlicht- oder Nahinfrarot-Laser scheinen in vitro die Serumkonzentration proinflammatorischer Zytokine zu senken, darunter TNF-α, IFN-γ, IL-1β, IL-2, Il-6 und IL-8. Zugleich steigern LLL offenbar die Produktion von entzündungshemmenden, regulatorischen Zytokinen.

In der klinischen Studie wurden 43 Patienten mit Hashimoto-Thyreoiditis, die hormonell gut eingestellt waren, randomisiert einer Laserbehandlungsgruppe (23 Personen) und einer Placebogruppe (20 Personen) zugeordnet. Unter den 43 Personen, die den Einschlusskriterien genügten (u. a. TSH, T3 und T4 im Normbereich, kein zusätzlicher M. Basedow, keine andere schwere Erkrankung) und an der Studie teilnehmen konnten, war nur ein Mann. Die Behandlung bestand aus 10 Bestrahlungssitzungen innerhalb von 5 Wochen. Weiterlesen →

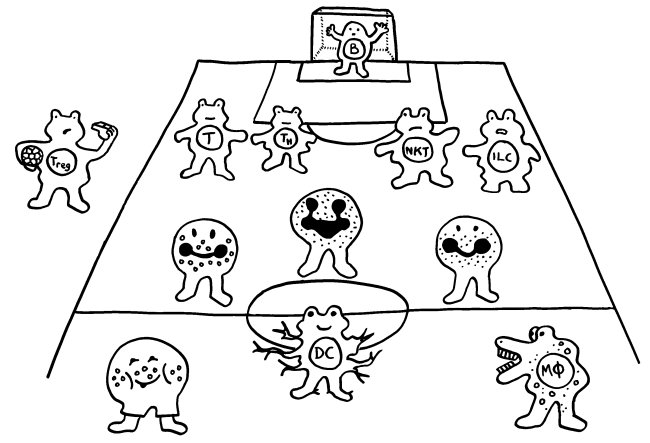

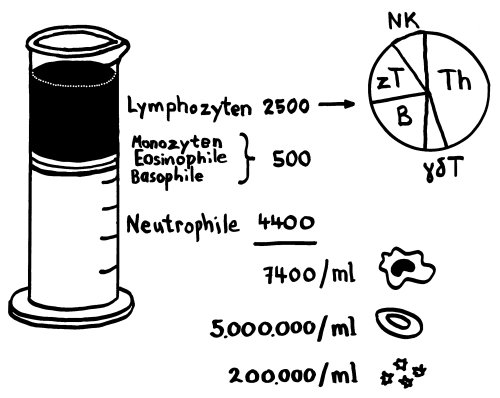

Unter den etwa 7400 Leukozyten (weißen Blutkörperchen) in einem MilliMikroliter Blut eines gesunden Menschen sind ungefähr 2500 Lymphozyten.

Unter den etwa 7400 Leukozyten (weißen Blutkörperchen) in einem MilliMikroliter Blut eines gesunden Menschen sind ungefähr 2500 Lymphozyten.