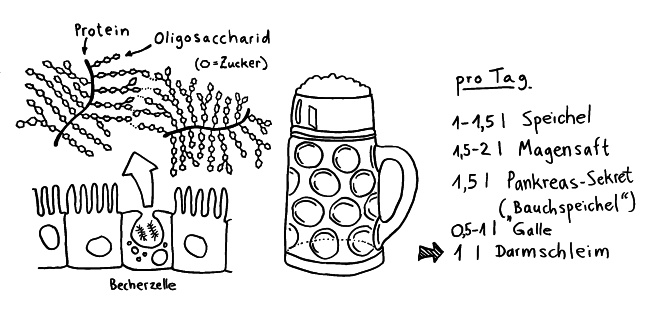

Die Schleimstoffe oder Mucine, die von den Becherzellen im Darmepithel abgesondert werden, polymerisieren (= vernetzen sich) im Darmlumen zu einer Matrix.

Die Schleimstoffe oder Mucine, die von den Becherzellen im Darmepithel abgesondert werden, polymerisieren (= vernetzen sich) im Darmlumen zu einer Matrix.

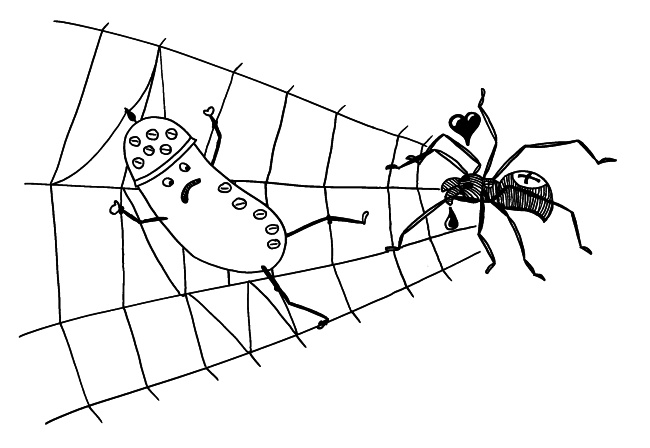

In die innere Schleimschicht sind antibakterielle Substanzen aus den Epithelzellen eingebettet, die schädliche Bakterien bekämpfen, welche dem Epithel trotz der Zähigkeit des Schleims zu nahe gekommen sind – z. B. das „klebrige“ Lektin RegIIIy und das Peptid α-Defensin, das wegen seiner vielen positiv geladenen und hydrophoben Aminosäuren besonders gern an negativ geladene, cholesterinarme Bakterienmembranen andockt.

In die innere Schleimschicht sind antibakterielle Substanzen aus den Epithelzellen eingebettet, die schädliche Bakterien bekämpfen, welche dem Epithel trotz der Zähigkeit des Schleims zu nahe gekommen sind – z. B. das „klebrige“ Lektin RegIIIy und das Peptid α-Defensin, das wegen seiner vielen positiv geladenen und hydrophoben Aminosäuren besonders gern an negativ geladene, cholesterinarme Bakterienmembranen andockt.