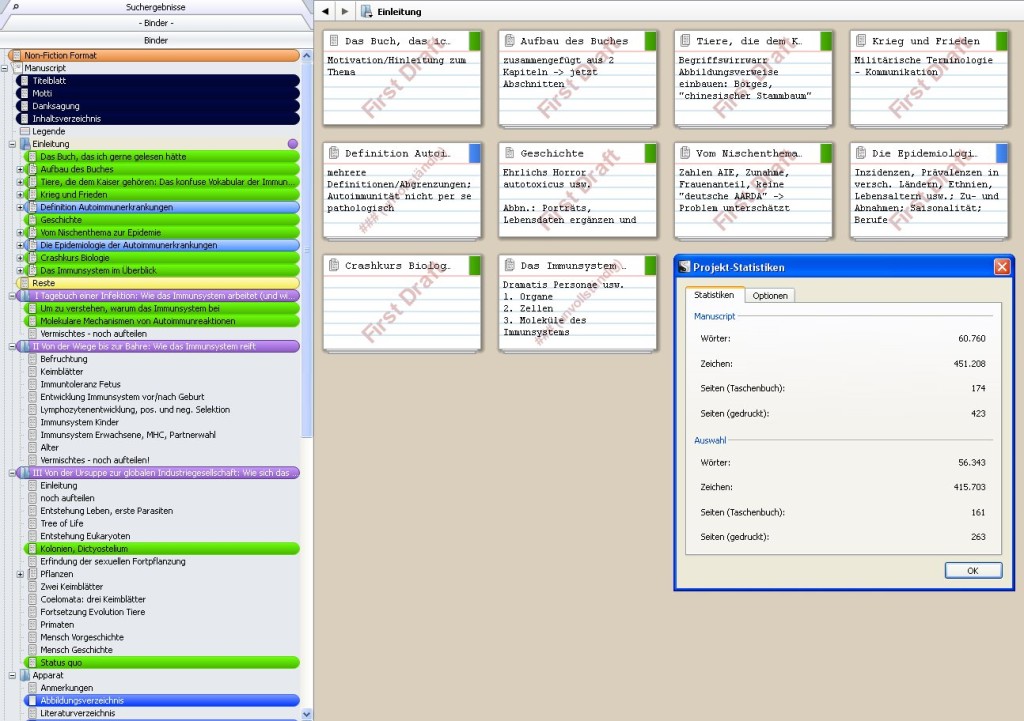

Kurz innehalten und innerlich jubeln: Heute habe ich den ersten Entwurf von „Teil 0“ des Autoimmunbuchs abgeschlossen. Na ja, es fehlen noch etliche Bildlegenden und Zeichnungen, aber der Haupttext, zahlreiche Zeichnungen und einige Infokästen liegen in einer ersten Fassung vor:

Dieser Teil des Manuskripts enthält bereits gut 400.000 Anschläge; meine ersten Entwürfe sind immer viel zu lang. Ich werde diesen „Teil 0“, der ursprünglich nur eine Einleitung sein sollte, splitten und in Teil I und Teil II umbenennen. Es gibt eine schöne Sollbruchstelle: Der Überblick über das Immunsystem (seine Organe, seine Zellen und seine Moleküle), mit dem ich die letzten Monate zugebracht habe, ist gut 200.000 Anschläge lang – genau wie alle anderen schon geschriebenen Kapitel zusammen.

Für die restlichen drei Teile liegen schon etliche Zeichnungen, Gliederungen und Notizen vor. Da ich im Überblick über das Immunsystem (jetzt Teil II) schon vieles vorweggenommen habe, was ursprünglich für den nächsten (nun dritten) Teil vorgesehen war, hoffe ich, dass ich mit diesem flott vorankomme. In Teil III wird zum einen der normale Ablauf einer Immunreaktion geschildert, vom ersten Alarmzeichen bis zum Herunterfahren des Systems am Schluss, und zum anderen dargestellt, an welchen Stationen bei Autoimmunerkrankungen etwas schiefgehen kann.

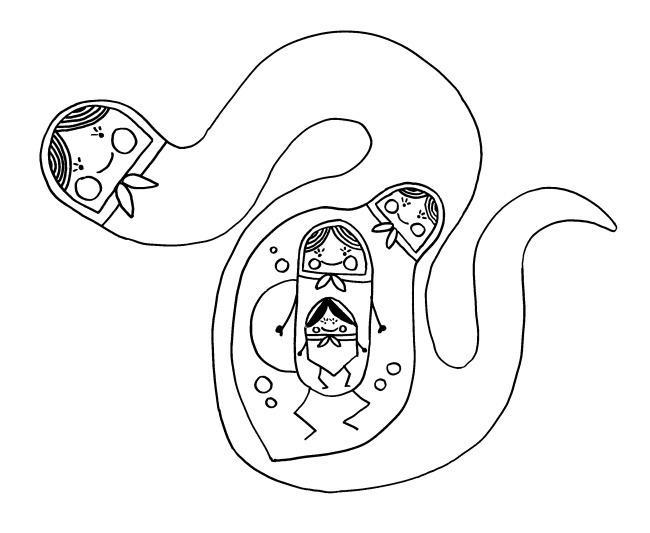

Im Idealfall werden das auch wieder etwa 200.000 Anschläge, ebenso wie in Teil IV (individuelle Entwicklung des Immunsystems, von der Wiege – genau genommen der Zeugung – bis zur Bahre) und Teil V (Evolution des Immunsystems, vom Einzeller bis zur modernen Menschheit). Die Kürzungsorgie kommt ganz am Schluss, wenn die Entwürfe aller fünf Teile vorliegen.