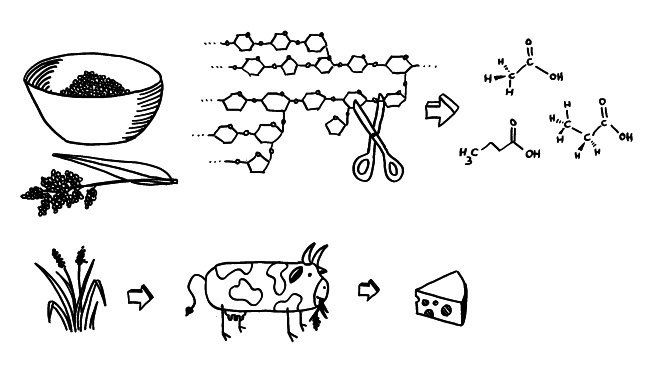

J. K. Nicholson etl al: Host-Gut Microbiota Metabolic Interactions. Science 336, 08.06.2012, 1262-1267: Firmicutes wie Eubacterium, Roseburia, Faecalibacterium und Coprococcus zerlegen für den menschlichen Organismus unverdauliche Ballaststoffe wie Hemizellulosen im Dickdarm in kurzkettige Fettsäuren wie Buttersäure, Essigsäure oder Proprionsäure. Diese senken den pH-Wert im Dickdarm, hemmen durch die Ansäuerung das Wachstum von Pathogenen wie Salmonellen, stimulieren die Wasser- und Natriumabsorption, beteiligen sich an der Cholesterinsynthese, versorgen die Darmepithelzellen und einige Darmbakterien mit Energie und stimulieren die Leptinproduktion in Adipozyten (zumindest in Zellkulturen und Mäusen). Weiterlesen

J. K. Nicholson etl al: Host-Gut Microbiota Metabolic Interactions. Science 336, 08.06.2012, 1262-1267: Firmicutes wie Eubacterium, Roseburia, Faecalibacterium und Coprococcus zerlegen für den menschlichen Organismus unverdauliche Ballaststoffe wie Hemizellulosen im Dickdarm in kurzkettige Fettsäuren wie Buttersäure, Essigsäure oder Proprionsäure. Diese senken den pH-Wert im Dickdarm, hemmen durch die Ansäuerung das Wachstum von Pathogenen wie Salmonellen, stimulieren die Wasser- und Natriumabsorption, beteiligen sich an der Cholesterinsynthese, versorgen die Darmepithelzellen und einige Darmbakterien mit Energie und stimulieren die Leptinproduktion in Adipozyten (zumindest in Zellkulturen und Mäusen). Weiterlesen

Archiv der Kategorie: Neues vom Buch

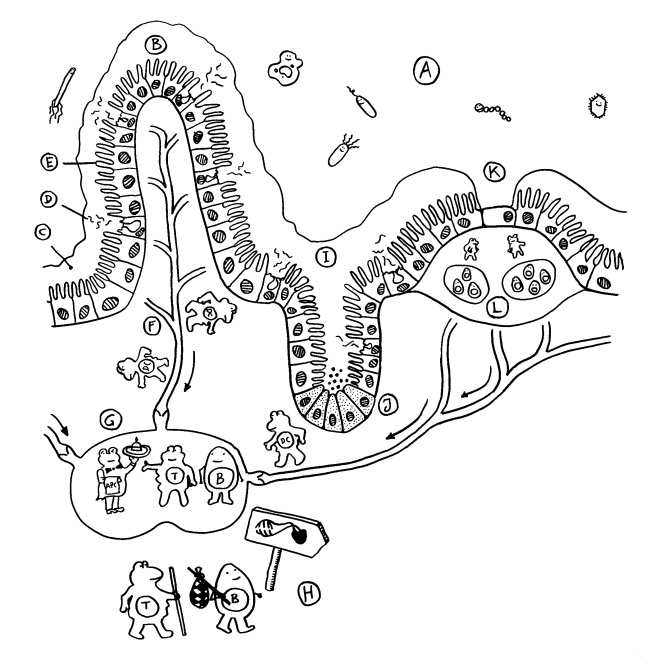

Die Architektur des Darmimmunsystems

A Dünndarmlumen

A Dünndarmlumen

B Dünndarmzotte

C Schleimschicht

D Becherzelle mit ihren schleimbildenden Ausscheidungen

E Darmepithelzelle

F zuführende Lymphgefäße

G mesenterialer Lymphknoten: Präsentation von Antigenen

H Auswanderung aktivierter Lymphozyten in den Blutkreislauf

I Krypta

J Paneth-Zellen, die antibakterielle Substanzen absondern

K M-Zelle, die Antigene aus dem Lumen einschleust

L Peyer-Plaque mit Lymphfollikeln

(Erläuterungen folgen im Buch.)

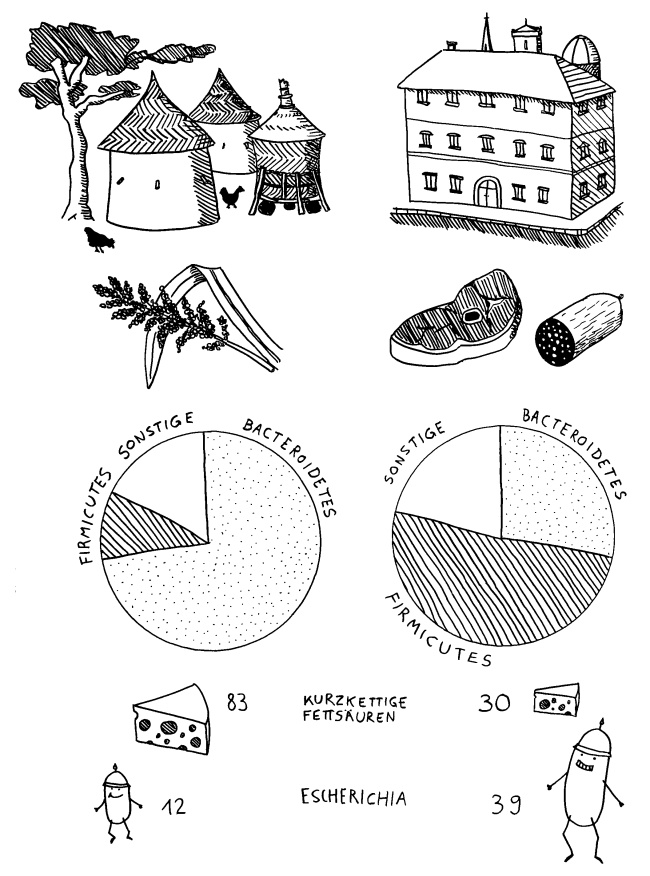

Dorfkinder in Burkina Faso haben eine andere Darmflora als Stadtkinder in Florenz

Toleranz oder Entzündung: eine Frage der Position

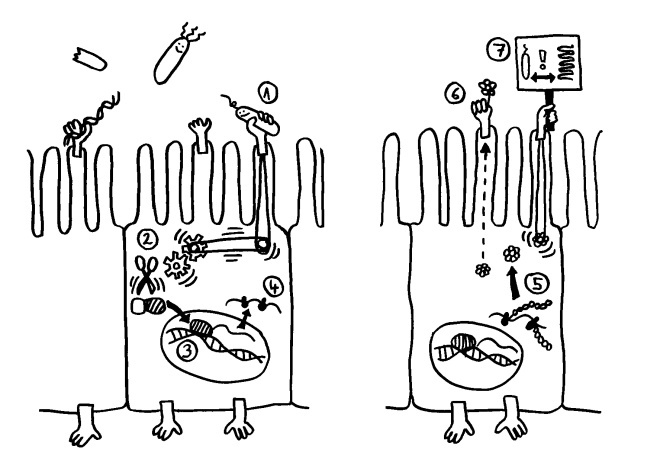

Die nächste Skizze fürs Buch. In die Membran von Darmepithelzellen sind zahlreiche Rezeptoren eingebaut, die Bakterienbestandteile erkennen – z. B. bakterientypische CpG-DNA (DNA-Abschnitte mit einem hohen Anteil der Nukleobasen Cytosin und Guanin).

Die Stimulation ein und desselben Rezeptortyps, z. B. TLR-9, kann unterschiedliche Folgen auslösen, je nachdem, an welcher Seite der Epithelzelle sie stattfindet. Weiterlesen

Weiterlesen

Th1 vs. Th2: zelluläre und humorale Immunantwort

Die adaptive oder erworbene Immunabwehr besteht im Wesentlichen aus zwei Armen, der zellulären (links) und der humoralen (rechts) Immunantwort. Weiterlesen

Die adaptive oder erworbene Immunabwehr besteht im Wesentlichen aus zwei Armen, der zellulären (links) und der humoralen (rechts) Immunantwort. Weiterlesen

Gewittertagsgekritzel

Literaturstudien

Heute habe ich wieder einmal nur gelesen, gelesen, gelesen … und es nimmt kein Ende: Jeden Tag erscheinen neue wichtige Arbeiten. Hier ein Screenshot meines Literaturverzeichnisses zum Thema „Darmflora, Mikrobiom, Hygiene-Hypothese, Alte-Freunde-Hypothese“. Dateien, die mit „A_“ beginnen (zufällig gerade genau die Hälfte), habe ich im Laufe der letzten 12 Monate ausgedruckt, gelesen, mit Anmerkungen versehen und zum Teil schon verbloggt oder zu Skizzen verarbeitet. Und es gibt noch zahlreiche weitere Unterverzeichnisse …

Schwerter zu Pflugscharen

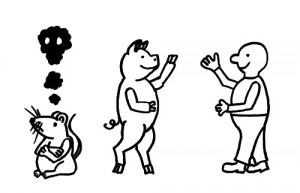

Das Darmepithel, der Schleim mit seinen antibakteriellen Substanzen und die darmnahen Lymphozyten sollen unser Gewebe nicht nur vor Pathogenen (oben rechts) schützen, sondern auch vor Angehörigen der normalen Darmflora, die aus dem Darmlumen (links) ausgebüxt sind und im Gewebe Unheil anrichten (Mitte). Solche Symbionten werden aus dem Verkehr gezogen, ohne einen Großalarm auszulösen: Entzündungshemmende Zytokine und regulatorische T-Zellen (Tregs) begrenzen den Schaden, den eine Entzündung stets für den eigenen Organismus mit sich bringt. Gefährliche Keime lösen dagegen eine Entzündungsreaktion aus, die bei extrazellulären Pathogenen Th2- und Th17-dominiert und bei intrazellulären Pathogenen Th1-dominiert ist. Weiterlesen

Das Darmepithel, der Schleim mit seinen antibakteriellen Substanzen und die darmnahen Lymphozyten sollen unser Gewebe nicht nur vor Pathogenen (oben rechts) schützen, sondern auch vor Angehörigen der normalen Darmflora, die aus dem Darmlumen (links) ausgebüxt sind und im Gewebe Unheil anrichten (Mitte). Solche Symbionten werden aus dem Verkehr gezogen, ohne einen Großalarm auszulösen: Entzündungshemmende Zytokine und regulatorische T-Zellen (Tregs) begrenzen den Schaden, den eine Entzündung stets für den eigenen Organismus mit sich bringt. Gefährliche Keime lösen dagegen eine Entzündungsreaktion aus, die bei extrazellulären Pathogenen Th2- und Th17-dominiert und bei intrazellulären Pathogenen Th1-dominiert ist. Weiterlesen

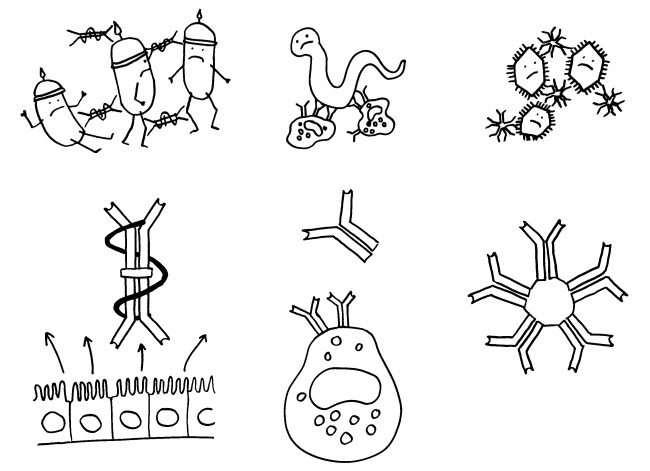

IgA, IgE und IgM

Neben dem zähen Schleim, den in ihn eingebetteten antibakteriellen Peptiden und der mechanischen Barriere des Darmepithels mit seinen Tight Junctions sorgen auch in die Schleimschicht abgeschiedene Immunglobuline (Antikörper) für einen Schutz vor Pathogenen und vor allzu aufdringlichen Kommensalen. Es gibt mehrere Typen von Immunglobulinen, die sich in ihrem Aufbau, ihrer Funktion und ihren Einsatzorten unterscheiden. Im Darm finden wir vor allem IgA (links), und zwar zumeist als Dimer: Zwei Antikörper sind an ihrem konstanten Ende (am „Stamm“ des Y) miteinander verbunden und mit einer Peptipkette umwickelt. IgA bindet vor allem an Bakterien. Weiterlesen

Neben dem zähen Schleim, den in ihn eingebetteten antibakteriellen Peptiden und der mechanischen Barriere des Darmepithels mit seinen Tight Junctions sorgen auch in die Schleimschicht abgeschiedene Immunglobuline (Antikörper) für einen Schutz vor Pathogenen und vor allzu aufdringlichen Kommensalen. Es gibt mehrere Typen von Immunglobulinen, die sich in ihrem Aufbau, ihrer Funktion und ihren Einsatzorten unterscheiden. Im Darm finden wir vor allem IgA (links), und zwar zumeist als Dimer: Zwei Antikörper sind an ihrem konstanten Ende (am „Stamm“ des Y) miteinander verbunden und mit einer Peptipkette umwickelt. IgA bindet vor allem an Bakterien. Weiterlesen

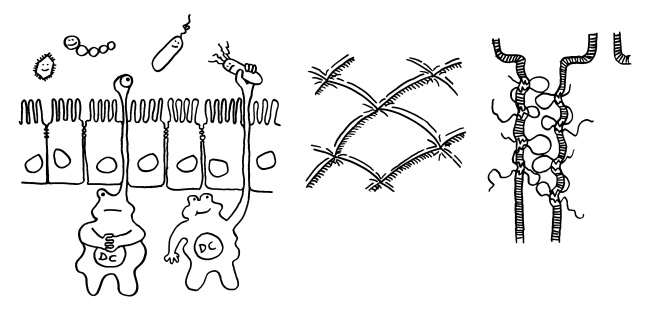

Sesam öffne dich: Dendritische Zellen und Tight Junctions

Im gesunden Darm ist das Epithel für Pathogene und ihre Giftstoffe nahezu undurchdringlich, da die Epithelzellen in der Nähe ihrer apikalen (also dem Darmlumen zugewandten) Seite durch Bänder von sogenannten Tight Junctions eng miteinander verbunden sind. Diese sehen unter dem Elektronenmikroskop in der Aufsicht ein wenig wie Steppdecken aus (Bildmitte). Die „Steppnähte“ bestehen aus speziellen Proteinen, die zusammen wie ein Klettverschluss funktionieren (rechts). Die Proteine tragen zum Teil sprechende Namen wie Claudin (von lat. claudere = schließen, versperren) oder Occludin (von lat. occludere = zuschließen). Claudin ist ein Transmembranprotein, dessen beide Enden im Zytoplasma der Epithelzelle lokalisiert sind und das mehrfach die Membran durchstößt, um im Raum zwischen zwei Epithelzellen zwei Schlaufen zu bilden, die sich mit den Schlaufen der Nachbarzelle „verhakeln“, aber auf bestimmte Signale hin den Durchgang freigeben (rechts, Querschnitt durch die Membranen zweier Epithelzellen). Weiterlesen

Im gesunden Darm ist das Epithel für Pathogene und ihre Giftstoffe nahezu undurchdringlich, da die Epithelzellen in der Nähe ihrer apikalen (also dem Darmlumen zugewandten) Seite durch Bänder von sogenannten Tight Junctions eng miteinander verbunden sind. Diese sehen unter dem Elektronenmikroskop in der Aufsicht ein wenig wie Steppdecken aus (Bildmitte). Die „Steppnähte“ bestehen aus speziellen Proteinen, die zusammen wie ein Klettverschluss funktionieren (rechts). Die Proteine tragen zum Teil sprechende Namen wie Claudin (von lat. claudere = schließen, versperren) oder Occludin (von lat. occludere = zuschließen). Claudin ist ein Transmembranprotein, dessen beide Enden im Zytoplasma der Epithelzelle lokalisiert sind und das mehrfach die Membran durchstößt, um im Raum zwischen zwei Epithelzellen zwei Schlaufen zu bilden, die sich mit den Schlaufen der Nachbarzelle „verhakeln“, aber auf bestimmte Signale hin den Durchgang freigeben (rechts, Querschnitt durch die Membranen zweier Epithelzellen). Weiterlesen