Ich war noch mal im Urlaub (Teneriffa – einige Fotos auf meiner Facebook-Seite) und habe jetzt die Durchsicht der beiden ersten Buchteile wieder aufgenommen: fehlende Zeichnungen vermerken, vorhandene Zeichnungen an den passenden Stellen einbauen, Bildunterschriften schreiben usw.

Während der letzten Monate ist aber auch wieder einiges an Fachliteratur aufgelaufen. Ich werde die Arbeiten hier nicht besprechen, sondern nur Stichwörter bzw. Kernaussagen notieren – vor allem als Erinnerungsstütze für mich selbst. Längst nicht alles davon wird im Buch landen. Die Zitationen sind schlampig und die Reihenfolge ist willkürlich – so, wie mir die Artikel beim Durchstöbern der E-Mail-Newsletter usw. gerade entgegenkommen. Zunächst vier Arbeiten aus meinen offenen Browser-Tabs:

Kim, Seoyoung C., et al. (2013): Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors In Type 2 Diabetes May Reduce The Risk Of Autoimmune Diseases (Abstract) T3

Dazu auch Medication used to control blood sugar in people with type 2 diabetes may also reduce risk of autoimmune diseases

Transmembranprotein DPP4 ist unter anderem Kostimulator in T-Lymphozyten- und Makrophagen-Zellmembran; Aktivität bei vielen Autoimmunerkrankungen verändert; DPP4-Inhibitoren wie Linagliptin, Saxagliptin und Sitagliptin können offenbar Inzidenzen von Autoimmunerkrankungen wie RA, SLE, CED, Psoriasis oder MS bei Typ-2-Diabetes-Patienten senken.

Elahi, Shokrollah, et al. (2013): Immunosuppressive CD71+ erythroid cells compromise neonatal host defence against infection (Abstract) T4

Dazu auch Der wahre Grund: Warum Neugeborene so leicht an Infektionen erkranken

sowie Newborn Immune Systems Suppressed

Bei Neugeborenen fehlen nicht etwa schlagkräftige Immunzellen, weil diese erst in den folgenden Wochen und Monaten heranreifen, sondern ihre Aktivität wird durch Neugeborenen-spezifische CD71+-Zellen – Vorläufern der roten Blutkörperchen – aktiv unterdrückt, um die Besiedlung des Darms mit einer nützlichen Darmflora zu ermöglichen.

Marichal, Thomas, et al. (2013): A Beneficial Role for Immunoglobulin E in Host Defense against Honeybee Venom (Abstract) T2, T3

Mäuse, denen man so viel Bienengift injiziert, wie 1-2 Stiche liefern, bilden daraufhin IgE, das sie vor der potenziell tödlichen Wirkung einer zweiten Injektion einer erheblich höheren Giftdosis schützt. Diese Resistenz gegen Insektengifte könnte erklären, warum IgE – das heute überwiegend bei Allergien produziert wird – evolutionär konserviert wurde.

De la Herrán-Arita, Alberto K. , et al. (2013): CD4+ T Cell Autoimmunity to Hypocretin/Orexin and Cross-Reactivity to a 2009 H1N1 Influenza A Epitope in Narcolepsy (Abstract) T3

Dazu auch Narcolepsy confirmed as autoimmune disease

Studie, die die Hypothese bestätigt, dass Narkolepsie eine Autoimmunerkrankung ist, was die Zunahme von Narkolepsie-Fällen nach den Schweinegrippe-Impfungen mit Pandemrix erklären kann (molekulare Mimikry). Bei Narkolepsie gehen die Neuronen verloren, die das „Wachheitshormon“ Hypocretin herstellen. Bestimmte CD4+-T-Zellen, die Hypcretin angreifen, können nur bei Narkoleptikern nachgewiesen werden.

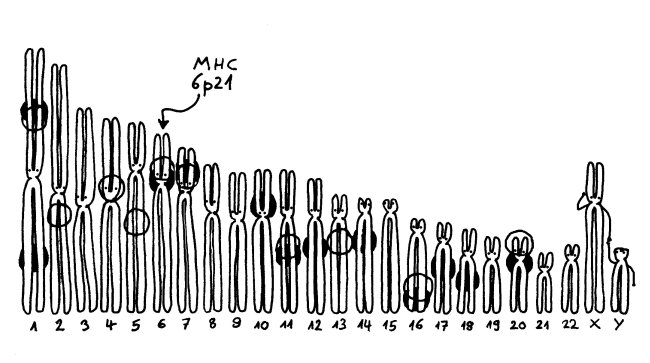

Schwarze Punkte hinter den Chromosomen: gut etablierte Risikogenorte für Autoimmunerkrankungen. Kreise vor den Chromosomen: gute etablierte Risikogenorte für Asthma. Auf den Chromosomen 1, 6, 7, 11 und 16 gibt es deutliche Überschneidungen. Auf dem kurzen Arm von Chromosom 6 liegen die Gene des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC). Weitere wichtige Autoimmun-Risikogenorte auf den Chromosomen 1 (langer Arm), 10, 12, 14, 17, 18 und 20.

Schwarze Punkte hinter den Chromosomen: gut etablierte Risikogenorte für Autoimmunerkrankungen. Kreise vor den Chromosomen: gute etablierte Risikogenorte für Asthma. Auf den Chromosomen 1, 6, 7, 11 und 16 gibt es deutliche Überschneidungen. Auf dem kurzen Arm von Chromosom 6 liegen die Gene des Haupthistokompatibilitätskomplexes (MHC). Weitere wichtige Autoimmun-Risikogenorte auf den Chromosomen 1 (langer Arm), 10, 12, 14, 17, 18 und 20.