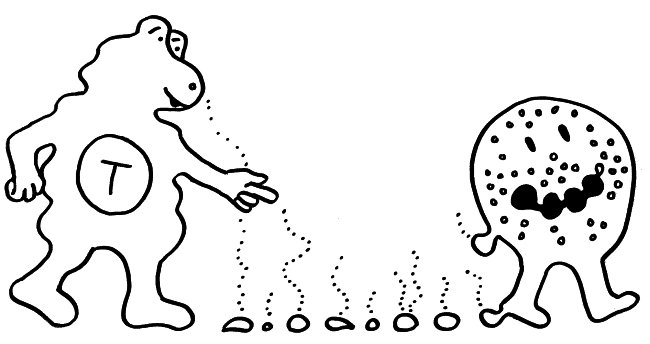

Nach der im letzten Beitrag besprochenen Arbeit über fruchtbarkeitshemmende und -fördernde Darmparasiten habe ich zwei weitere Arbeiten desselben Forscherteams über Parasiten-Koinfektionen (Martin et al. 2013 PDF, Blackwell et al. 2013 sowie Begleittext) gelesen. Aus diesen geht hervor, dass ein Befall mit dem Wurm Ascaris lumbricoides oder anderen im Dünndarm ansässigen Würmern bei den bolivianischen Tsimane das Risiko eines Befalls mit dem ebenfalls im Dünndarm siedelnden Einzeller Giardia lamblia erheblich verringert und umgekehrt. Außerdem ging der Einsatz des Entwurmungsmittels Albendazol bei den Tsimane nicht nur mit keiner dauerhaften Reduktion, sondern sogar mit einer Zunahme der Infektionen mit dem Peitschenwurm Trichuris trichiura und dem Einzeller G. lamblia einher. Auch der Einsatz eines Anti-Protozoen-Mittels konnte die Giardien nur vorübergehend zurückdrängen.

The key finding in this study is that worms and giardia have antagonistic effects on one another, such that infection with one limits infection with the other. – Aaron Blackwell

Das heißt: Wer den bei leichtem Befall zumeist harmlosen Wurm A. lumbricoides medikamentös zu bekämpfen versucht, hat in einem Umfeld, in dem Reinfektionen recht wahrscheinlich sind, keinen Erfolg und schadet seinen Patienten unter Umständen sogar, weil sie sich stattdessen als Nächstes eine gefährlichere Infektion mit einem anderen Parasiten einhandeln können.

And if intestinal worms are protective against giardia, there’s a tradeoff, and then the question is, which of the two is worse? – Michael Gurven

Auch andere Parasiten wie der Malaria-Erreger Plasmodium oder der Pärchenegel Schistosoma können durch Wurminfektionen – je nach Wurmart positiv oder negativ – beeinflusst werden, wie andere Forscherteams herausgefunden haben. Ob die um eine ökologische Nische konkurrierenden Parasiten sich gegenseitig bekämpfen oder eine Immunreaktion, die gegen die bereits etablierte Infektion gerichtet ist, weitere Neuinfektionen verhindert, ist noch unklar.

Würmer scheinen zudem das Immunsystem so zu besänftigen oder zu polarisieren, dass Autoimmunerkrankungen – selbst bei einer entsprechenden genetischen Veranlagung – nur ganz selten zum Ausbruch kommen.

We see very minimal autoimmune disorder in the Tsimane. – Michael Gurven

Anschließend habe ich einen Artikel gelesen, in dem die Autoren der größten klinischen Studie der Welt (DEVTA) mit einigen Jahren Verspätung einräumen mussten, dass die jahrelange massenhafte Behandlung von über einer Million indischen Kindern im Vorschulalter mit achttausend Kilogramm (!) Albendazol weder die Kindersterblichkeit signifikant gesenkt noch das Körpergewicht nennenswert erhöht hat (Awasthi et al. 2013; dazu auch Garner et al. 2013).

Existing ICDS village staff can be organised to deliver simple pre-school interventions sustainably for many years at low cost, but regular deworming had little effect on mortality in this lightly infected pre-school population. – Awasthi et al. 2013

Belief disconfirmation bias is a recognised phenomenon … Undoubtedly, the fact that there was no apparent effect detected delayed publication. – Garner et al. 2013

Eine aktuelle systematische Übersichtsarbeit in der Cochrane Database of Systematic Reviews zum Einsatz von Entwurmungsmitteln gegen Würmer, die im Darm leben und sich über den Boden übertragen (Taylor-Robinson et al. 2015), kommt zu ähnlich ernüchternden Ergebnissen: Die pauschale Behandlung aller Kinder in einem Endemiegebiet erhöht weder deren Körpergewicht noch den Hämoglobingehalt ihres Blutes signifikant; ihre kognitiven Fähigkeiten und ihr schulischen Leistungen verbessern sich nicht merklich; ihre Sterblichkeit verringert sich nicht signifikant; lediglich die Häufigkeit der Schulbesuche scheint bei regelmäßiger Entwurmung geringfügig anzusteigen.

However, in mass treatment of all children in endemic areas, there is now substantial evidence that this does not improve average nutritional status, haemoglobin, cognition, school performance, or survival. – Cochrane Review, 2015

Haben diese Erkenntnisse über die Zweischneidigkeit der isolierten Bekämpfung eines Parasiten-Typs unter Ausblendung des restlichen Ökosystems und über die geringe Wirksamkeit und Nachhaltigkeit von breit angelegten Entwurmungskampagnen bereits Niederschlag gefunden in den Policies all der Stiftungen und Organisationen, die sich zum Teil nicht weniger als die Entwurmung der gesamten Menschheit auf die Fahnen geschrieben haben?

Bei der Bill & Melinda Gates Foundation ist im April 2014 noch nichts davon zu bemerken. In einer Ankündigung einer neuen Kooperation zur Bekämpfung von über den Boden verbreiteten Würmern heißt es:

CIFF is now committing an additional US$50 million over the next five years to implement large-scale systematic approaches to deworming in a number of countries, with the hope that, ultimately, we can break the transmission of worms and achieve the vision of: every child, everywhere, free from worms forever. – Jamie Cooper-Hohn, Chair of CIFF

Erreichen will man das unter anderem, indem man die Entwurmungsmittel systematisch unter die Schulspeisen mischt. Wie bei anderen großen Programmen auch werden die Kinder nämlich nicht auf Wurmbefall untersucht, sondern der Wirkstoff wird einfach allen verabreicht – weil das billiger ist, wie es in den Berichten ganz offen heißt. Dabei hat zum Beispiel Albendazol eine Reihe von Nebenwirkungen. Schwere Nebenwirkungen sind selten, aber wenn Abermillionen Kinder, darunter Millionen ohne Würmer und weitere Millionen mit einem schwachen, asymptomatischen Befall, das Medikament zum Teil mehrmals jährlich nehmen, summieren sich die seltenen Fälle – und das bei gleichzeitig starken Zweifeln an der Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit der Maßnahme.

Wenn in Europa einfach mal prophylaktisch Antibiotika oder ähnliche Substanzen in Kindernahrung gemischt würden, wäre – zu Recht – der Teufel los. Denn dass es keine gute Idee ist, ohne Not das Mikrobiom junger Menschen zu destabilisieren, spricht sich allmählich herum.

Beim Giving What We Can Trust wird im Juli 2014 „The evidence for deworming“ zusammengefasst. Die aktuelle Studienlage wird als uneinheitlich bezeichnet. Eine Cochrane-Übersicht von 2012, die ähnlich ernüchternd ausgefallen war wie ihr aktueller Nachfolger (s. o.), wurde offenbar vor allem von Innovations for Poverty Action (IPA) wegen der Nichteinbeziehung einiger Studien mit positiven Ergebnissen scharf kritisiert. Auch die 2013 – acht Jahre nach ihrem Abschluss – endlich veröffentlichte DEVTA-Studie von Awasthi et al. (s. o.) musste viel Kritik einstecken, nicht nur wegen der langen Verzögerung. Ich habe allerdings den Eindruck, dass diese Kritik hier hervorgehoben wird, um ein Festhalten an der Unterstützung von Massenentwurmungskampagnen zu rechtfertigen. So heißt es dann auch:

To conclude, although some recent studies have shown no improvements to health and education after deworming, the data are not always reliable and the studies not always well-executed … Overall, it appears that there can be short-term and long-term health benefits to deworming … As a result, both GiveWell and Giving What We Can continue to recommend deworming and schistosomiasis treatment programs such as SCI and Deworm The World Initiative. – Olga Kuznetsova

Ein knappes Jahr später, im Mai 2015, veröffentlicht Giving What We Can ein ausführliches Update, das den allmählichen Einzug eines ökologischen und evolutionsbiologischen Denkens und zumindest leichte Kurskorrekturen erkennen lässt. So heißt es nun:

There are several reasons to believe that certain intensities of some STHs [soil-transmitted helminths, also über den Boden übertragene Würmer] actually protect people from malaria and thus there is a worry that deworming might make people more susceptible to malaria. … The default condition of the mammalian ancestral immune system was to be parasitized by gastrointestinal worms … Malaria is one the strongest known selective force on the human genome. Based on our knowledge about the human immune system, it is plausible to assume that malaria and helminths interact. – Hauke Hillebrandt

Dass die große DEVTA-Studie keine signifikanten Gesundheits- oder Bildungseffekte einer Massenentwurmung von Kindern ergab, könnte laut Hillebrandt an einer unzureichenden Teststärke der Studie liegen – was bei fünf Jahren Beobachtungszeit und über einer Million Kindern schon ein wenig seltsam klingt, selbst wenn die Daten der Studienteilnehmer zu größeren Blöcken zusammengefasst wurden, was die Power reduziert hat.

Zur Fortführung der Massenmedikation ohne vorheriges Screening heißt es:

Crucially, screening followed by treatment of those children testing positive for worms is far less practical and more costly than mass treatment of infected and uninfected children without diagnostic testing.

Immerhin will man sich künftig auf Regionen mit starkem Wurmbefall konzentrieren:

In the light of this cost-benefit analysis for screening versus mass treatment, the case for mass deworming is still strong, but one might suggest that it is better to focus more on more heavily infected populations and improve trials.

Die Kooperation mit der Deworm The World Initiative soll fortgesetzt werden. Deren Website macht allerdings nach wie vor einen leicht schönfärberischen, undifferenzierten Eindruck. So heißt es dort:

… the drugs are very safe and has no side effects for the uninfected …

Über mögliche negative Auswirkungen einer Entwurmung auf andere Infektionsraten verliert die Initiative kein Wort; vielmehr werden nur positive Interaktionen vermerkt, etwa zwischen Entwurmung und Malaria-Abwehr. Aus der großen DEVTA-Studie wird auch hier lediglich abgeleitet, dass man sich künftig vorrangig in Gegenden mit stärkerem Wurmbefall engagieren will. Für eine Initiative, die von einer Organisation namens Evidence Action getragen wird, ist das ein schwaches Bild.

Im August 2015 hat Innovations for Poverty Action (IPA) – die Initiative, die die 2012er Cochrane-Übersicht so scharf kritisiert hat – unter dem Titel „Deworming: An informed debate requires a careful look at the data“ die Notwendigkeit betont, eine sehr positiv ausgegangene Studie über Entwurmungen in kenianischen Grundschulen von 2004 unabhängig zu reproduzieren, um Zweifel an den damaligen Ergebnissen zu klären. Bis dahin will man aber mit den Schul-Entwurmungskampagnen fortfahren wie bisher. Und „bisher“ heißt: gut 95 Millionen entwurmte Kinder.

Da wünscht man sich schon eine etwas bessere Evidenzbasierung – und ernsthaftere Diskussionen über die potenziellen Nebenwirkungen dieser Eingriffe ins Immunsystem, seien es nun Autoimmunerkrankungen, Asthma und Allergien oder die Zunahme anderer gefährlicher Infektionen.

Seltene Erkrankungen heißen auf Englisch ganz treffend orphan diseases. Ihre Randständigkeit beschränkt sich nicht auf ihre Erforschung und die Entwicklung von Therapien, sondern erstreckt sich auch auf die mediale Aufmerksamkeit und damit auf das Wissen der Bevölkerung über diese vielen, gemeinsam dann doch nicht so seltenen Krankheiten.

Seltene Erkrankungen heißen auf Englisch ganz treffend orphan diseases. Ihre Randständigkeit beschränkt sich nicht auf ihre Erforschung und die Entwicklung von Therapien, sondern erstreckt sich auch auf die mediale Aufmerksamkeit und damit auf das Wissen der Bevölkerung über diese vielen, gemeinsam dann doch nicht so seltenen Krankheiten.