Links und Anreißer aus dem Newsletter des Biologenverbands:

Selbst ist der Thymus: Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums widerlegen Dogma der Immunologie

Die so genannten T-(Thymus-abhängigen) Lymphozyten, eine bestimmte Sorte weißer Blutzellen, stammen wie alle anderen Blutzellen von Vorläuferzellen aus dem Knochenmark ab. Im Thymus, einem immunologischen Organ im Brustkorb, reifen die Zellen dann zu aktiven Immunzellen heran. Nach bisheriger Lehrmeinung kann der Thymus ohne ständigen Nachschub aus dem Knochenmark keine T-Zellen produzieren. Wissenschaftler aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg konnten dieses Dogma nun widerlegen – offenbar ist der Thymus auch ohne Nachschub aus dem Knochenmark für mehrere Monate in der Lage, reife T-Zellen zu erzeugen.

Neue Hypothese zur Entstehung der Multiplen Sklerose

Eine heute publizierte Studie in der Fachzeitschrift Nature mit deutscher Beteiligung wirft neues Licht auf die genetischen Ursachen der Multiplen Sklerose. Die Patienten weisen einen veränderten TNF-Rezeptor-1 auf, der nun als Schlüsselprotein im Krankheitsgeschehen in Frage kommt. „Diese Rezeptorvariante ist spezifisch für MS-Patienten und darum Ansatzpunkt für die Entwicklung verbesserter Therapien“, erklärt Professor Ralf Gold, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) und Direktor der Neurologischen Klinik an der Ruhr-Universität Bochum.

Starke Abwehr schon vor der Geburt

Das Immunsystem wächst mit seinen Aufgaben: In den ersten Lebensjahren lernt es, auf Krankheitserreger zu reagieren. So entsteht ein reaktionsfähiges immunologisches Gedächtnis aus spezifischen B- und T-Lymphozyten – das erworbene Immunsystem. Doch auch schon vor der Geburt schützt das sogenannte angeborene Immunsystem den Körper. Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) haben nun entdeckt, dass bestimmte T-Lymphozyten schon vor der Geburt wissen, welche Aufgaben sie später in der Immunabwehr erwarten.

Selbst ist der Thymus: Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums widerlegen Dogma der Immunologie

Die so genannten T-(Thymus-abhängigen) Lymphozyten, eine bestimmte Sorte weißer Blutzellen, stammen wie alle anderen Blutzellen von Vorläuferzellen aus dem Knochenmark ab. Im Thymus, einem immunologischen Organ im Brustkorb, reifen die Zellen dann zu aktiven Immunzellen heran. Nach bisheriger Lehrmeinung kann der Thymus ohne ständigen Nachschub aus dem Knochenmark keine T-Zellen produzieren. Wissenschaftler aus dem Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg konnten dieses Dogma nun widerlegen – offenbar ist der Thymus auch ohne Nachschub aus dem Knochenmark für mehrere Monate in der Lage, reife T-Zellen zu erzeugen.

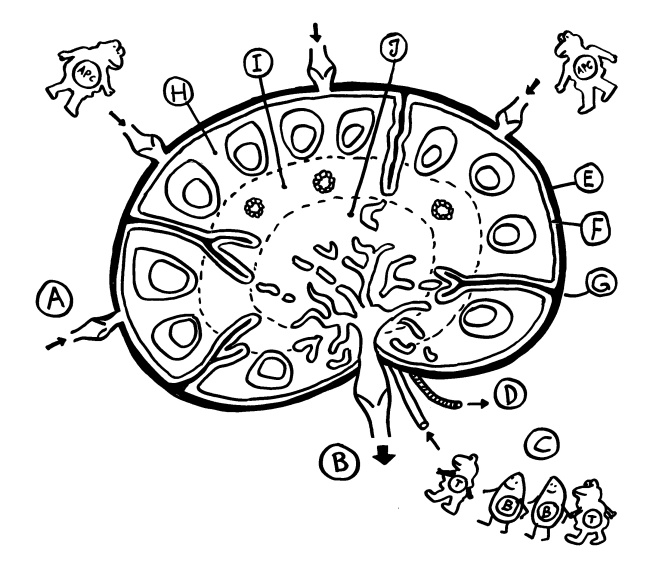

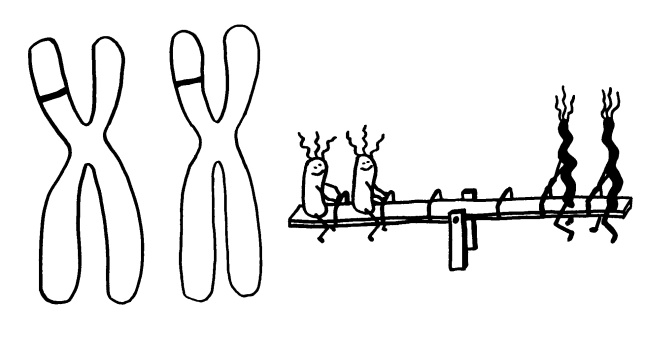

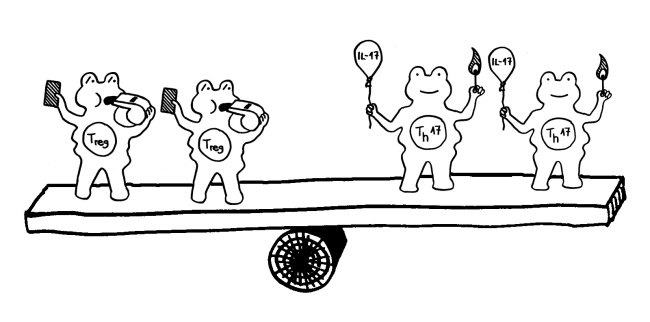

Skizzen fürs Buch: Bei ungünstiger genetischer Prädisposition (z. B. AIE-fördernde MHC-Klasse-II-Genvarianten auf beiden Exemplaren des Chromosoms 6) kann ein stabiles, gesundes Mikrobiom das Immunsystem im Gleichgewicht halten; die regulatorischen T-Zellen hindern die entzündungsfördernden Th17-Zellen daran, eine chronische Entzündung zu entfachen:

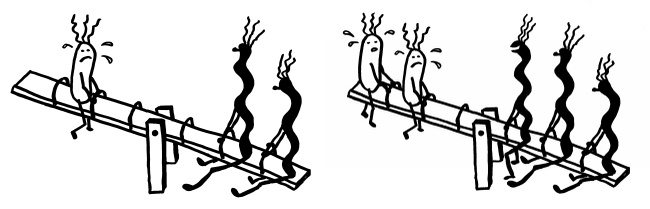

Skizzen fürs Buch: Bei ungünstiger genetischer Prädisposition (z. B. AIE-fördernde MHC-Klasse-II-Genvarianten auf beiden Exemplaren des Chromosoms 6) kann ein stabiles, gesundes Mikrobiom das Immunsystem im Gleichgewicht halten; die regulatorischen T-Zellen hindern die entzündungsfördernden Th17-Zellen daran, eine chronische Entzündung zu entfachen: Aber wenn die entzündungshemmenden Bakterien in der Darmflora ( z. B. ernährungsbedingt) geschwächt werden oder entzündungsfördernde Bakterien überhand nehmen (Dysbiose), …

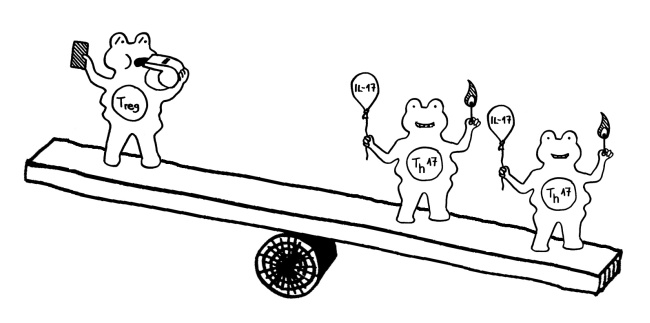

Aber wenn die entzündungshemmenden Bakterien in der Darmflora ( z. B. ernährungsbedingt) geschwächt werden oder entzündungsfördernde Bakterien überhand nehmen (Dysbiose), … … regen entzündungsfördernde Zytokine eher die Th17-Zellen als die Tregs zur Vermehrung und Aktivität an, sodass es den Tregs u. U. nicht gelingt, die Entzündung rechtzeitig herunterzufahren. Dann schlägt die genetische Veranlagung durch -> Autoimmunerkrankung oder chronische Entzündung:

… regen entzündungsfördernde Zytokine eher die Th17-Zellen als die Tregs zur Vermehrung und Aktivität an, sodass es den Tregs u. U. nicht gelingt, die Entzündung rechtzeitig herunterzufahren. Dann schlägt die genetische Veranlagung durch -> Autoimmunerkrankung oder chronische Entzündung: (Das ist – zugegeben – eine grobe Vereinfachung.)

(Das ist – zugegeben – eine grobe Vereinfachung.)