And now for something completely different.

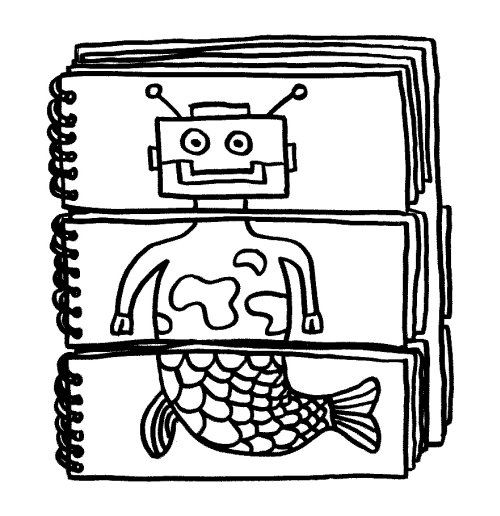

Lieutenant Commander Clinical Trial Data wundert sich: Man hat ihn eingesperrt. Dabei will er doch der Menschheit dienen.

Dass ich in den letzten Tagen nicht zum Bloggen und Buchweiterschreiben gekommen bin, liegt an einer kleinen Social-Media-Kampagne. Genau genommen: der allerersten Social-Media-Kampagne des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG), in dessen Kommunikationsressort ich auf einer halben Stelle arbeite.

Dass das Institut dieses Experiment wagt und meinen KollegInnen und mir dabei relativ freie Hand lässt, ist großartig und hat mich ein bisschen überrumpelt: Ich hatte mit Widerstand gerechnet. Und dann fanden’s einfach alle gut. Und jetzt muss ich liefern. Waaaah! 🙂

Wir starten von einer denkbar ungünstigen Ausgangslage:

- So gut wie niemand weiß, was das IQWiG ist.

- So gut wie niemand weiß, was die European Medicines Agency (EMA) ist.

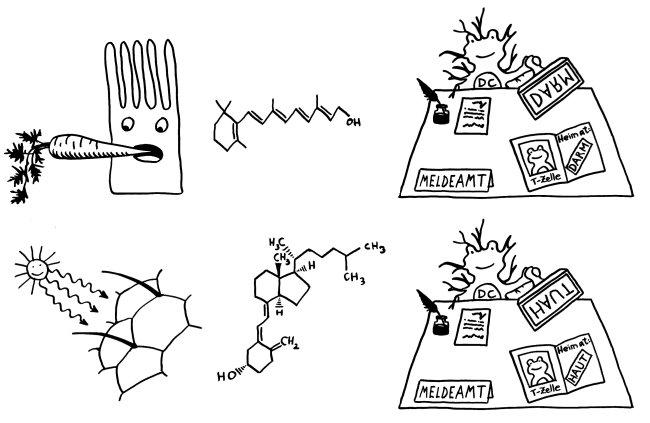

- So gut wie niemand hat mitbekommen, dass die EMA seit 2012 mehr Transparenz und einen leichteren Zugriff auf die klinischen Studiendaten verspricht, die Pharmaunternehmen bei ihr einreichen, um eine Zulassung für ihre Medikamente zu erhalten.

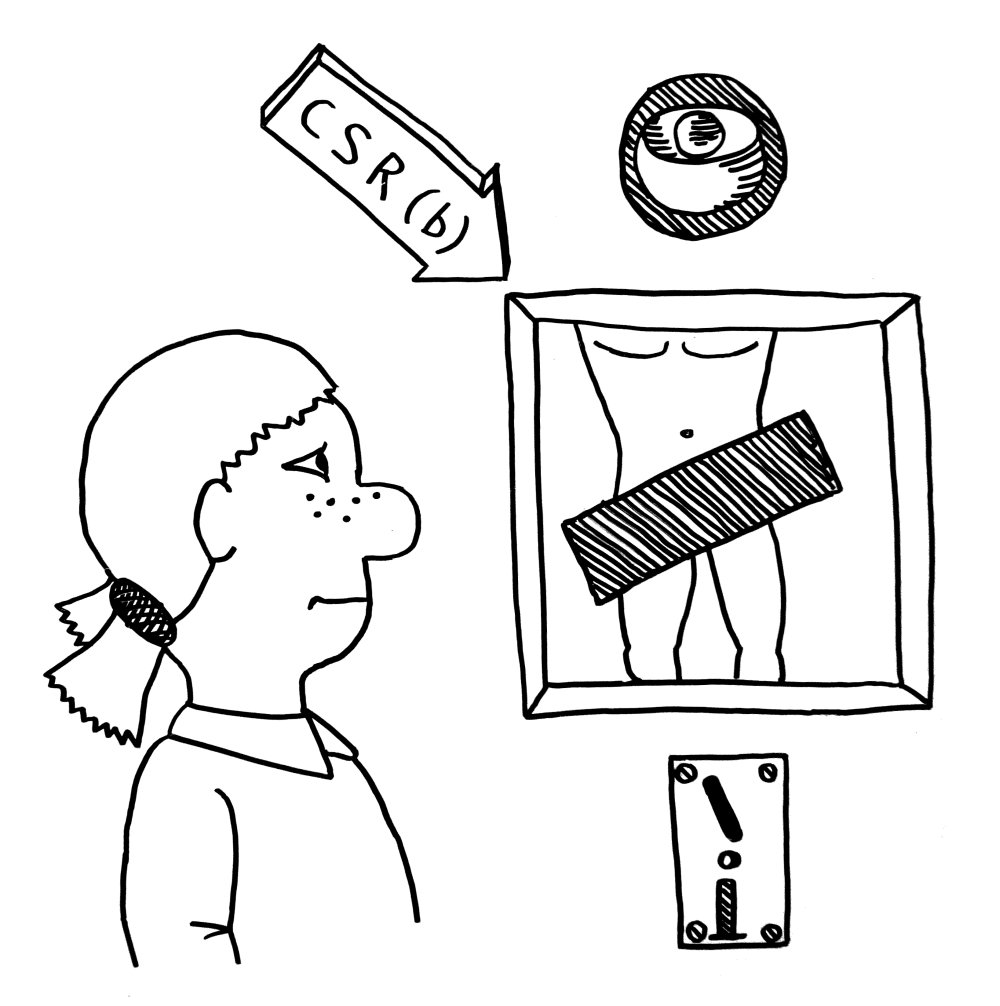

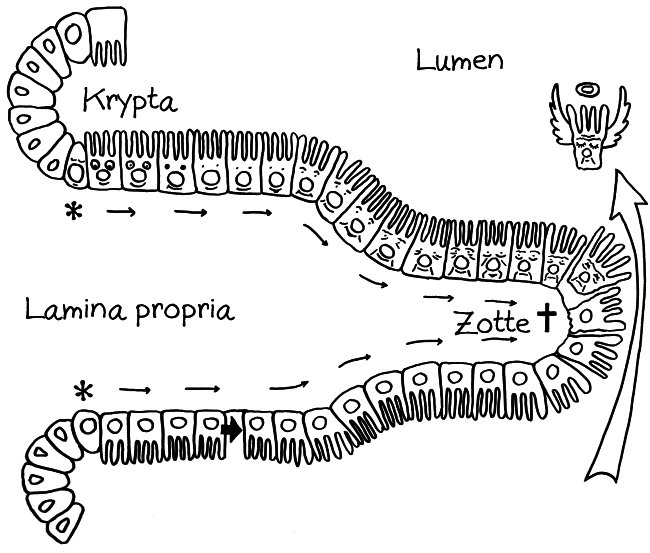

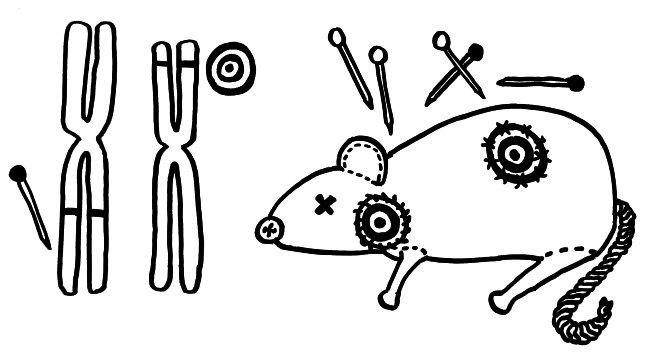

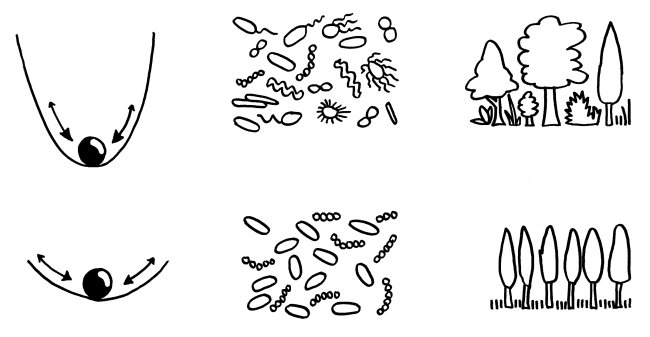

- So gut wie niemand weiß, wie umfangreich klinische Studienberichte (clinical study reports, CSR) sind. Wie dringend sie für die Einschätzung des Nutzens und Schadens von Arzneimitteln benötigt werden. Und wie irrsinnig aufwändig ihre wissenschaftliche Auswertung ist.

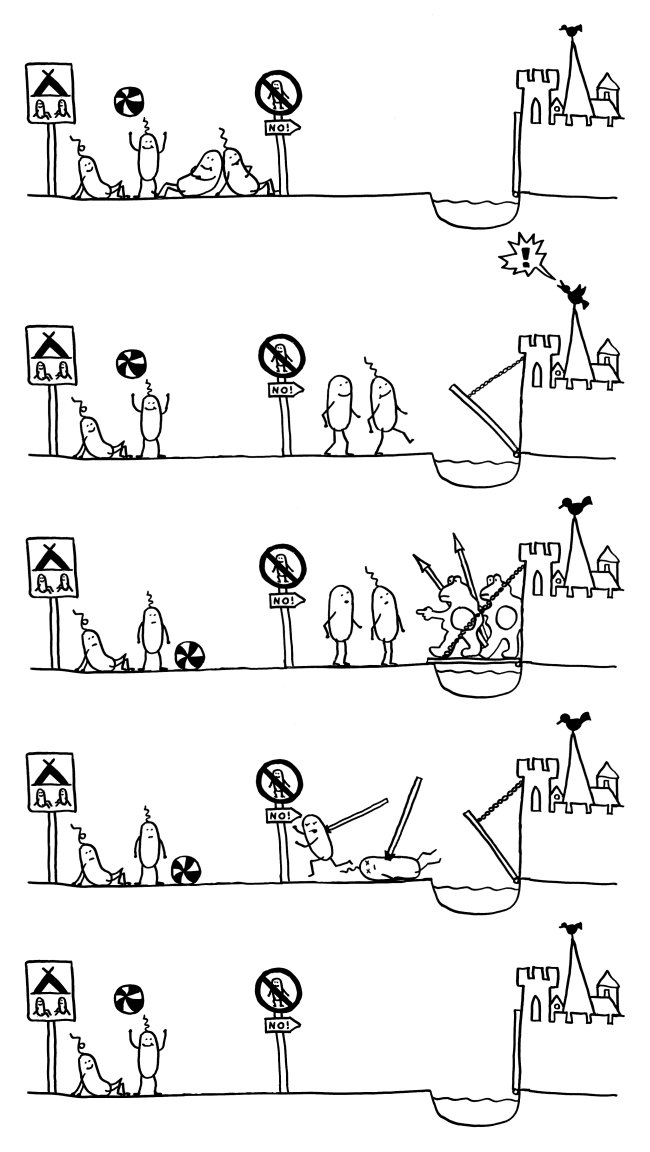

- So gut wie niemand außerhalb der engsten Fachkreise hat mitbekommen, dass die EMA in der vergangenen Woche eine gewaltige Rolle rückwärts vollführt hat:

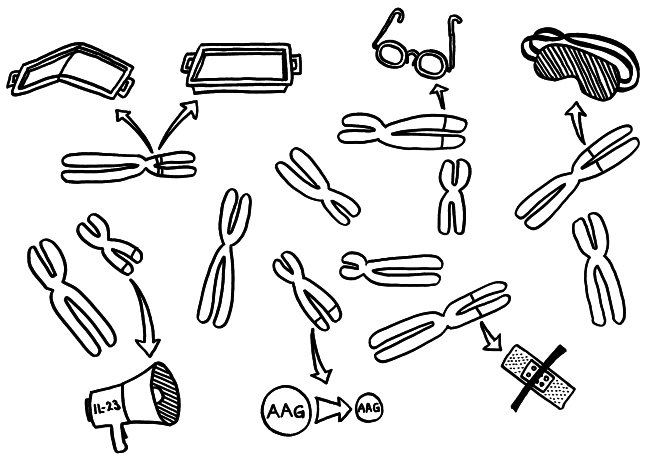

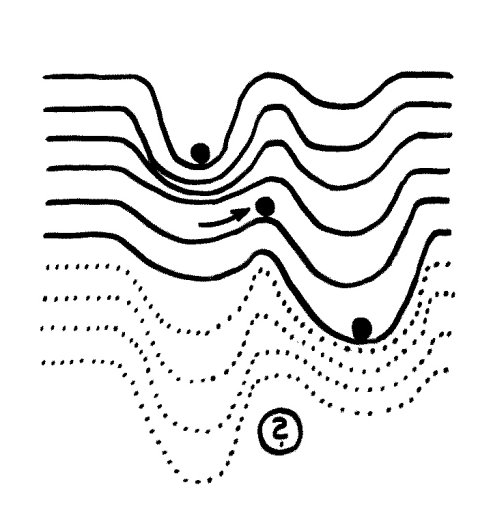

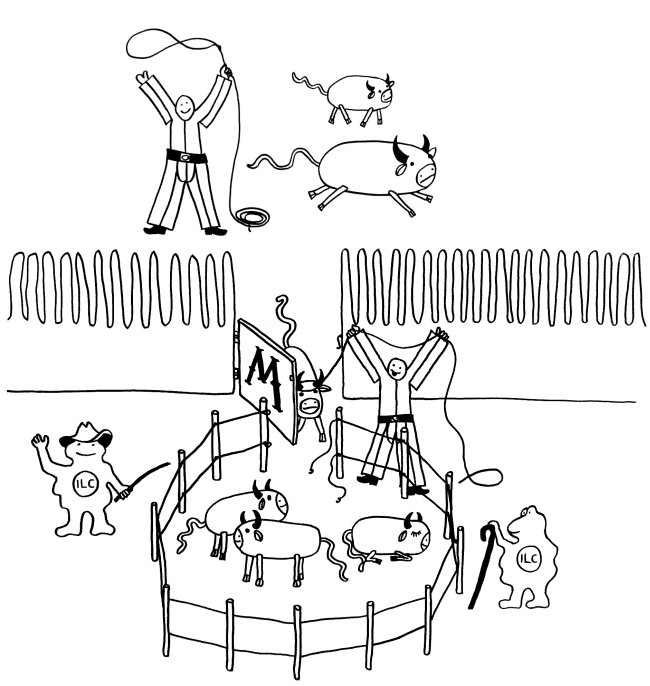

Der finale Entwurf ihrer neuen Regeln zur Veröffentlichung von Studiendaten sieht vor, dass man die Daten nur am Bildschirm anstarren, sie aber nicht herunterladen, weiterverarbeiten oder auch nur ausdrucken darf.

Außerdem dürfen die Pharmaunternehmen in Zukunft zwei Versionen ihrer Studienberichte bei der EMA einreichen: eine vollständige Fassung für die Zulassung – und eine vorzensierte Fassung für die Öffentlichkeit. Darin dürfen zum Beispiel Angaben darüber fehlen, ob sich die Lebensqualität von Studienteilnehmern unter dem Einfluss des Medikaments verbessert oder verschlechtert hat.

Durch diesen Restriktionen werden die Studiendaten schlichtweg unbrauchbar für Wissenschaftler, die den Nutzen und Schaden von Arzneimitteln solide bewerten wollen. Das wollen wir mit unserer Kampagne illustrieren, bevor die EMA diese Regeln am 12. Juni beschließt.

In den ersten beiden Tagen habe ich ausschließlich Twitter und die institutseigene Kampagnenseite gefüttert. Die internationale Fachszene ist gestern bei Twitter schon ganz gut eingestiegen: Man amüsiert sich über die neuen Töne, die aus dem sonst so seriösen IQWiG zu vernehmen sind, retweetet unsere Beiträge und greift den Hashtag #screenonly auf.

Mal sehen, ob das ein Strohfeuer bleibt oder wir nächste Woche noch die eine oder andere Welle machen. Übers Wochenende möchte ich die Aktion auch in Facebook und Xing hineintragen. Also bitte nicht wundern, wenn ich seltsame Fotos und – natürlich! – AK-typische Zeichnungen poste.

So abstrakt und fern das Thema auch scheint: Es geht uns alle an. Wirklich alle: jeden, der auf Medikamente angewiesen ist – oder in Zukunft angewiesen sein wird – oder Angehörige hat, die Arzneimittel nehmen müssen. Eben: jeden.