Lozupone CA et al. Meta-analyses of studies of the human microbiota. Genome Res. 2013 23: 1704-1714 (Open Access)

Da viele Mikrobiom-Studien auf Sequenzierungen derselben Targets im Gen für die bakterielle 16S rRNA (ribosomale RNA) beruhen, sind sie im Prinzip für Metaanalysen geeignet, aber unterschiedliche experimentelle Techniken/Protokolle können subtile biologische Unterschiede überdecken. Proben aus nicht-westlichen ländlichen Kulturen sowie von Kindern lassen sich gut von Proben Erwachsener aus westlichen Kulturen unterscheiden. Das Mikrobiom von Morbus-Crohn-Patienten und von Frauen im letzten Schwangerschaftsdrittel ähnelt eher dem typischen Kinder-Mikrobiom als dem erwachsener Kontrollen.

Für Körperteile typische Taxa: Ruminococcaceae, Bacteroidaceae und Lachnospiraceae im adulten Darm, Lactobacillaceae in der Vagina, Propionibacteraceae/Staphylococcaceae auf der Haut, Streptococcaceae/Prevotellaceae im Mund.

Alter: Bei Kleinkindern viele Enterococcaceae, Enterobacteraceae, Streptococcaceae, Lactobacillaceae, Clostridiaceae und Bifidobacteraceae, dann innerhalb von 1-3 Jahren Übergang zu Dominanz von Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, Bacteroidaceae, Prevotellaceae u. a. Die Darmflora von Kleinstkindern ähnelt noch stärker der typischen Vaginal- und Hautflora als der Erwachsenen-Darmflora.

Lebensweise/Ernährung: viele Prevotellaceae in Erwachsenen aus ländlichen/nichtwestlichen Kulturen (Burkina Faso, Malawi, Venezuela), viele Bacteroidaceae in Erwachsenen aus westlichen Kulturen (USA, Italien).

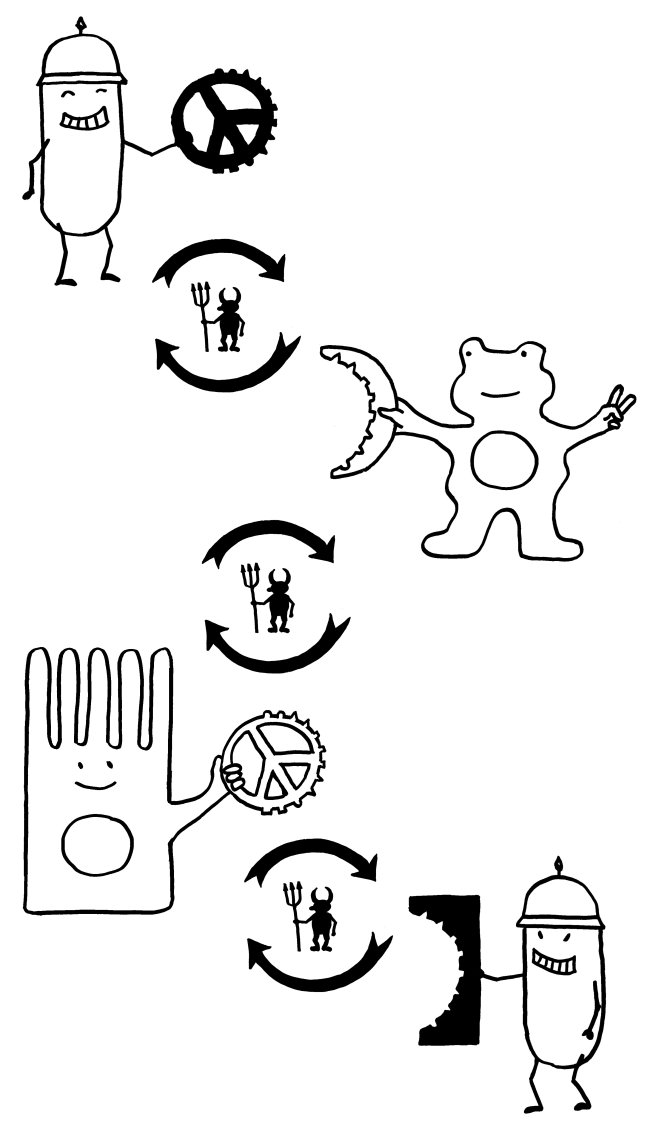

Anreicherung kindertypischer Bakterien-Taxa bei Morbus Crohn und gegen Ende der Schwangerschaft: Bei Crohn-Patienten mehr Enterobacteraceae und Lactobacillaceae im Darm, dafür deutlich weniger Lachnospiraceae und unklassifizierte Bacteroidales (erwachsenentypisch) als bei gesunden Kontrollpersonen (Willing et al. 2010). Im letzten Schwangerschaftsdrittel mehr Enterobacteraceae, Streptococcaceae und Enterococcaceae, dafür sind einige erwachsenentypische Lachnospiraceae- und Ruminococcaceae-Familien unterrepräsentiert. Morbus Crohn = starke Entzündung im Darm; interessanterweise sind auch in Stuhlproben von Schwangeren im letzten Trimester Entzündungsmarker wie IFNG, IL2, IL6 und TNF signifikant erhöht.

Biologische Eigenschaften der bei Kindern, Schwangeren und Crohn-Patienten angereicherten Bakterien: Lachnospiraceae insgesamt unterrepräsentiert, aber bestimmte Clostridiales wie Clostridium bolteae gegenüber gesunden, nicht schwangeren Erwachsenen angereichert. Diese „infant/disturbance-adapted taxa“ zeichnen sich durch Gene aus, die vermutlich Resistenz gegen osmotischen und oxidativen Stress sowie bestimmte Stoffwechsel-Fähigkeiten vermitteln.