Ehrlich gesagt habe ich es aufgegeben, bei Multipler Sklerose (MS) den Überblick über die Fachliteratur und die Diskussionen zu ihren Ursachen und Mechanismen zu behalten: Nach meinem Eindruck wird alle paar Wochen eine neue Sau durchs Dorf getrieben, und oft wird mir nicht klar, welche Studienergebnisse nun mit welchen Theorien zusammenpassen und was sich gegenseitig ausschließt. Aber wenigstens diesen Meinungsbeitrag möchte ich vorstellen – wie immer noch nicht allgemeinverständlich zusammengefasst:

Peter K. Stys et al.: Will the real multiple sclerosis please stand up? Nature reviews Neuroscience 13, Juli 2012, 507-514; doi: 10.1038/nrn3275

Die Autoren legen dar, warum MS in ihren Augen eine Kombination aus einer primären neurodegenerativen Erkrankung und einer durch diese ausgelösten (und sie evtl. verstärkenden) Autoimmunreaktion bzw. chronischen Entzündung ist. Die nicht entzündliche primär progrediente Form der MS (PP-MS) ist ihres Erachtens die „eigentliche“ MS, die entzündlichen Formen wie die schubförmig remittierende MS (RR-MS) sind auf sekundäre (wenngleich sehr wichtige) Reaktionen zurückzuführen.

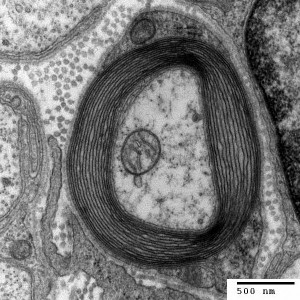

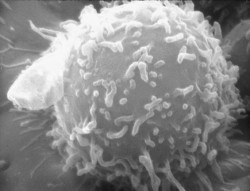

MS gilt ihnen zufolge traditionell als Autoimmunerkrankung, bei der wild gewordene T-Zellen Elemente des zentralen Nervensystems, insbesondere Myelin, angreifen. In der Zerebrospinalflüssigkeit der Patienten ist für gewöhnlich oligoklonales Immunglobulin G nachweisbar, und transiente Läsionen im Magnetresonanzscan weisen auf Entzündungen und Zusammenbrüche der Blut-Hirn-Schranke hin. Biopsien: Perivaskuläre Entzündungsinfiltrate bestehen überwiegend aus T-Zellen und Makrophagen; das Myelin wird abgebaut; die Axone degenerieren. Neuere Belege: nicht nur weiße, auch graue Substanz (Neuronen und Synapsen) betroffen.

Allgemein wird angenommen, dass die Pathophysiologie mit Immundysregulation beginnt, die das ZNS schädigt (Outside-in-Modell). Das passt aber nicht zu allen Befunden. Die Autoren vergleichen MS mit anderen neurodegenerativen Krankheiten, die wie Alzheimer oder Parkinson Stoffwechselursachen haben und nicht mit auffälligen Entzündungsphasen einhergehen. Sie schlagen ein alternatives Inside-out-Modell vor und untersuchen, welche molekularen Strukturen bei MS ohne primäre Beteiligung des Immunsystems gestört sein könnten. Weiterlesen